ブログ

2024年8月3日 (土)道場稽古113

こんにちは!

体育館は西日が入り危険な暑さです。

7月、カーテン開けっぱなしで稽古してたら私も気分が悪くなりました。

そんなこともあり昨日はカーテン閉めました。

少し薄暗いですが気分が悪くなるよりはマシです。

大型扇風機4台、クーラー4台フル稼働で頑張ってます。

各自、体調が優れない時は涼しいところで休憩を取るようにしてください。

首に巻く冷感タオルなんかも稽古中使って頂いても構いません。

水分補給や塩分チャージなんかも、ご家庭で準備しておくようお願いいたします。

小休止は小まめに取りますが、稽古途中の水分補給も構いません。

体調管理が最優先です。

この真夏の暑さ、凍てつく真冬の寒さを乗り越えた生徒は、きっと精神力が高まっていることと思います。

来れる時は頑張ってね!

-バンビクラス-

1・ウォーミングアップ

2・体幹トレ

3・固定式基本

4・形

-モンキークラス-

5・ルーティーントレ

6・組手

7・形

バンビクラス

【ウォーミングアップ】

幼児たちのウォーミングアップめっちゃくちゃ可愛いです。

当然足腰も弱く体幹も強くありませんので、生まれたばかりの子馬が立ち上がろうとしてる感じ。

このアップで組手フットワークやジャンプ・グーパーなんかをやって、少しずつ下半身を鍛えていきます。

入会して1年経つ幼児を観てると、足腰が強くなってるのを感じます。

週に1度だけでも続けていればしっかりしてくる。

ジョグ・ダッシュ・グーパー・サイドステップ・抱え込みジャンプ・アンクルジャンプ・仰向け(うつ伏せ)ダッシュ・組手フットワークでした。

【体幹トレーニング】

V字プランク・プランク・バックフルアップで153分経過しました。

ふにゃふにゃの体幹で足腰の筋肉も足りませんが、入会から1年経過した幼児たちはそれなりに体幹がついてきています。

改めて観てみると継続の大切さを感じます。

確実に強くなってる!

【固定式基本】

クーラーの涼しい風が当たる場所、扇風機の前に移動し快適に稽古です。

暑い中バテバテの環境で稽古しても集中力が持ちませんしね。

この日は稽古前にほんの少しだけ座学を行ってみました。

突きのコースである正中線についてでした。

幼児ですし言葉だけではイメージするのはきっと難しいと思いますので100均で買ったスポンジ棒を身体の中心に置き、突きを狙うコースの意識づけでした。

子供達が理解しやすい工夫が大事になってくる。

生徒の上達度合は指導者の創意工夫が大きく左右します。

運足や立ち方を指導するには足型をかたどったものを使ったり、突きのコースでは今回のような目印となるものが有効だと感じました。

手を変え品を変え、生徒達が理解出来るようにしないといけませんね。

引き手・突き・中段横受け・上段揚げ受け・下段払いでした。

【形】

全員で四の形を合わせました。

まだ身体が小さく、足も短いので四の形方向転換が苦手です。

どうしても回った時に肩幅を保てない。

色々と考えましたがこのブログを書いてる今、試してみたい方法を思いつきました。

次の稽古でやってみよう。

きっとみんな上手く回ることが出来ると思います。

さて中には四の形から、十二の形に進んだ生徒が居てます。

個別指導で回る時に見定めていきたいと思います。

やっと四の形を覚えた段階で次の形に移るのは、あまりにも危険なので形練の時間、全体稽古と自主練に分けていきたいと思います。

形を打つ際のキーワードです。

1・軸は真っ直ぐ

2・ピタッと止まる

3・腰を締める

4・引き手を強く取る

早く肩幅を保つ方法を試したいな。

モンキークラス

【ルーティーントレ】

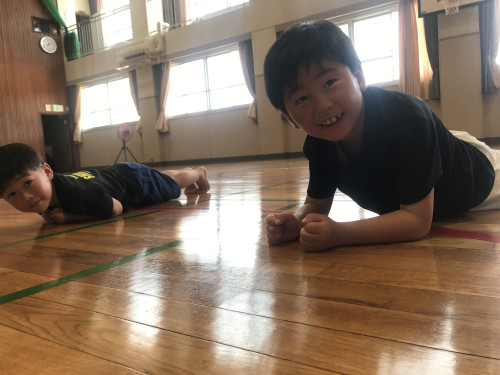

拳立てで身体を支えられなかったH君、この日とうとう10秒間キープすることが出来ました!

コツは脇を締めながら縦拳で拳を固めること。

これも継続は力なりですね!

ゴールデンエイジ期の今だからこそ、瞬発系は頑張ってほしいところ。

膝立ちからのジャンプが出来るようになってほしい。

上半身の使い方やタイミングに呼吸、いろんなことを考えて試してほしい。

出来ないままで終わらないようにね。

【組手】

おっと!

なんということでしょう、、

体幹トレが抜けていました。

何やったかどうしても思い出せず、スマホ見ても写真が残っていない。

体幹はどうしてもやめたく無いので次回6分間したいと思います。

さて今回は、形と組手の順番を入れ替えました。

形練の時、指導に熱が入り時間が押しに押しまくり組手の時間が削られていきます。

そんなこともあり、順番を入れ替えました。

組手に1時間、この後の形も1時間(ちょい延長したが)稽古することが出来ました。

夏休み中でお休みやや多めでしたが、学年別に4グループ分かれミット打ちを行いました。

まずは刻み突きから。

ただ単調に技を出すのではなく距離やタイミングを変えながら、また相手をイメージしながら技を出す練習です。

3人1組ですのでグルグル順番に。

何度も行うことで、技の精度を高めていってほしいところです。

組手って形と違って正解がいくつもあると思います。

それこそ入り方なんて自分でいろいろ研究してバリエーションを増やさないといけません。

相手が嫌がることをやって自分のペースに引きずりこまなければいけませんので。

頭を使って打ち込みやらないと、練習のための練習止まりになってしまう。

試合で活きる練習にしないとダメ。

自ら創意工夫出来ないとね。

刻み突きに入る瞬間に気づかないうちに悪い癖が出てしまう生徒もいてます。

打ち込みは一人ひとりをしっかりと観てアドバイス出来るので大事な時間です。

あとは、どれだけ意識して自ら癖を修正出来るかです。

何も考えずに本能だけで打っていては、ポイントは奪えません。

学年が上がれば試合の中で相手選手は癖を見つけ出そうと観察してきます。

フェイントにどう反応するのか?

技を出す瞬間に肘を引いたり、ク゚ッと息を止めたり、一回沈んだりなんかしてると癖を見破られてしまいます。

そうなれば突きや蹴りが極まるはずがありません。

空手脳の高い選手は動きの中で相手がどんなタイプか、どんな癖を持っているかを観察してきますので、余計な動作はこの打ち込みで修正していかなくては勝率を上げられません。

技が出せるようになったイコールポイントを奪える訳ではない。

一本調子のワンパターンな入り方だけでは、相手は次第に慣れてきます。

相手の虚をつく動きを大事になってくる。

こんな意識を持って打ち込みの中で、引き出しを増やしてほしいな。

3年生以下は逆上に移り同様の意識で相手を想定した打ち込みを行い、最後は中段突きに移行しました。

4年生は内容は割愛しますがコンビネーションの練習。

逆体相手に有効な技の練習をひたすら繰り返しました。

要点は4つ

・お鍋のふた

・山突き

・小指の向き

・足の位置

小指の向きひとつで突きの距離が延びることは松久DVDで知った小技。

一瞬のスピードを競う組手競技では絶対に必須のスキルです。

4年生は刻み突きとこの技だけで60分コースでした。

低学年グループも終盤それらしい動きに変わりつつある。

突いた後、軸足に溜めを戻す意識が芽生えてきた。

少し手応えを感じる事が出来た打ち込み稽古でした。

【形】

審査組・大会組・新しい形を覚えたい組の3つに分かれて形練。

生徒達も随分成長してきました。

私がとても嫌っている稽古中の余計な私語が無くなりました。

大会まで一か月切りましたので試合組優先にチェックしています。

一人ひとり直すところが異なりますが、共通することは「基本」です。

正確な立ち方や、最短距離のルートを通っての受け方。

ここが出来た上での形練が理想的です。

個別指導では主に、スピード面やパワーの上げ方、メリハリや極め、軸の置き方や安定性、呼吸方法等が中心です。

でも、いくらテクニック面に磨きをかけたところで肝心要の基本が崩れていては本末転倒です。

先日の夜練に引き続き、平安三段に取り組んだS君とMちゃん。

比較的短い形だし今日できっと覚えたことでしょう。

他の生徒達も打てる形を少しずつ増やして、形練の時間を充実させていこう。

最後はお約束の道場指導形・基本形・指定形を順に打っていきます。

平安四段だけ打ち直しが3回。

やはり打ち込んできた数が他の基本形よりも不足してますので、大事な部分が出来ていない生徒がチラホラと居てました。

来月末には、この形で受審する生徒もいてるので留意点を伝え打ち直しました。

※秋の神戸市大会の案内を会員ページに載せています。

次の大会は来年春までありませんので、多くの生徒に是非ともチャレンジしてほしいです。

今まで習ってきた自分の空手がどれくらい通用するか大会に出ないと知る術はありませんし、勝つことで自分に自信をつけてほしいと思っています。

大勢の人前で演武することで間違いなく度胸がつきます。

これはこれから先の人生でとても大切なこと。

出れるレベルの大会には積極的に挑戦し自分を高めていってほしいと思います。

-挑戦こそ我が人生-

2024年7月27日 (土)道場稽古112

こんにちは!

形も組手もまんべんなく稽古するつもりでメニューを組み当日を迎えますが、どうしても形の時間が長くなってしまいます。

今日も80分超えていたかと。

そんなこともあり稽古時間を10分延長させてもらいました。

-バンビクラス-

0・早練

1・ウォーミングアップ

2・体幹トレ

3・固定式基本

4・形

-モンキークラス-

5・ルーティーントレ

6・体幹トレ

7・形

8・組手

バンビクラス

【早練】

入会したての最年少S君と。

道場の出入り。

立ち留まって立礼です。

入室して体温測定し出欠簿に体温の記入をお願いします。

早速、正座の仕方から覚えていきます。

途中、跪座の姿勢を取り親指を重ねます。

背筋をピンと立て拳2つ分広げ正座します。

数回順番を繰り返し今度は座礼に移りました。

手を置く順番や両手のカタチ、目付にもこれから拘っていきます。

立ち上がる順番、立礼の角度と目付もこれから学んでいきます。

礼の仕方から次は拳の握り方。

超かんたんな1,2の3で握る方法です。

突きは人差し指と中指の2本の拳頭で突き拳面を揃えます。

このあとは、引き手の取り方でした。

これからの早練では、引き手に加え突きと受け(中段横受け・上段揚げ受け・下段払い)が中心となります。

技を覚えたら、一番初めに覚える四の形まで進めていきたいと思います。

12:30には入室していますので良かったら是非お越しください。

【ウォーミングアップ】

お休み多めでしたが新入会のS君、稽古前に自己紹介でした。

大きな声でしっかり挨拶してくれました!

他の道場生に混じって稽古前走り回ったり、すぐ溶け込んでました。

ジョグからダッシュ、サイドステップ、仰向け(うつ伏せ)ダッシュから組手の基礎固め、フットワークでした。

【体幹トレーニング】

バンビクラスも150分経過です。

2時間30分も積み重ねて来ました。

1年続けているバンビ生たち、今ではピシっと止まれるまでになってる。

毎週同じことやってると幼児でもしっかりチカラがついています。

あとはこの止まる感覚を形に繋げていきたいところです。

今日は、V字プランク・バックフルアップ・プランクの3つを頑張りました。

【固定式基本】

いつもと同じこと。

立ち方からスタートでした。

1・閉足立ち

2・結び立ち

3・平行立ち

4・八字立ち

5・ナイハンチ

6・四股立ち

この順に足のカタチを変えていきます。

基本稽古は平行立ちを取り引き手や突き、受けを行います。

今日行った受け技は中段横受け・上段揚げ受け・下段払いの3つでした。

最近の基本稽古では、扇風機とクーラーの風が当たる場所に移動して行いますので大分楽ですね。

【形】

9月の大会組や審査組も居てますので、四の形を中心に一部、十二の形、平安二段でした。

前回に引き続き、数回で全員で合わせた後個別指導でした。

中段受けに入る前に、胸の前でバッテン作ると引き手のパワーを使うことが出来て技の極めが生まれます。

ただ、バッテンの手。

手前側と奥側、これを説明するのが難しくて。

左手で横受けする時は、バッテン作る左手は身体の遠い方で。

右手で横受けする時は、バッテン作る右手は身体の遠い方となります。

しっかり練習を繰り返し、考えなくても勝手に身体が反応出来るようにね。

もうひとつ大事なのが歩幅です。

基立ちは常に肩幅に足を広げます。

また軸足の踵が浮いていてはダメ。

バンビは慌てず急ぎ過ぎずで進めていきます。

四の形が寝てても正しく打てるくらいになった段階で次の十二の形に移ります。

そうじゃないと、せっかく積み重ねた四の形まで崩れていきそうなので。

しっかり確実に一つずつ!

モンキークラス

【ルーティーントレ】

拳立ての効果でしょうか拳の握りが整ってきたように感じます。

そろそろ素手でミット打ち込んでも良い時期かも知れませんね。

今日のお尻歩きで抜群の美しさを見せてくれたR君。

この時の滑らかな腰の動きそのままで形が打てたらレベルがあがるんだけどな。

どうしても余計な力感が抜けない所が見受けられます。

今日の形練でも具体的に指摘しましたが、コマの軸になったつもりでね。

下半身の瞬発力では、組手に必要なバネになります。

どれも短い時間ですが "継続は力なり" でやってます。

始めたばかりの頃の動画と見比べてみれば成長が感じられるのではないでしょうか。

【体幹トレーニング】

V字プランク・バックプランク・プランクで290分経過しました。

最近始めたばかりのルーティーントレと合わせて、運動出来る身体の土台作りを行っています。

空手教室ですが空手だけやってれば良いわけではありません。

・自ら思考する習慣

・脳からの指令を素早く筋肉に落とし込む能力

・瞬時に状況判断する空手脳

・軸作り

これらの取り組みは、他のスポーツでもきっと役に立つ事ばかりです。

空手を卒業しても、別の習い事でも、学校の体育の授業でも、これからの人生でムダにならないはずです。

【形】

思い切って今日は基本の時間を削り形に充てました。

9月は大会と審査が2つ入っています。

審査組は次の級に必要な形を中心に自主練。

大会組は一人ひとりにヒアリングした後、形を決めました。

形の時間は集中力が大事です。

頭のてっぺんから爪先まで全神経を集中させておきます。

まだここが理解出来ていない(または持続出来ない)生徒が居る。

立礼の角度や目付の位置。

ここも拘ってほしいところ。

これだけではなく、礼を終え顔を上げた時の眼力と発声もね。

さあ形練、まずは道場生全体で四の形。

腰が流れず締める感覚をこの形で掴んでほしいところ。

特に白帯生は審査で出てきますので、より美しい形を追求していこう。

同様に十二の形もでした。

全体形練、3つ目は平安二段です。

特に第一挙動と最後に四股立ち、ここは印象に強く残るとても大事な挙動です。

キレのある動き、力強さを表現しないといけません。

パチッとタイミングを合わせるとともに、四股立ちをよりスピーディに移動する方法を伝えました。

コツは上半身のある部分だけを使って回ること。

この手法に運足を合わせると大振りにならず素早く回ることが出来ます。

全体的に見て感じたことは重心が高い。

前屈立ちと基立ちの違いをしっかりつけること、四股立ちも同様です。

これは実際に自分の形の様子を動画撮影するか鏡の前で確認することで気づきが得られます。

きっと自分では落としているつもりなのでしょうね。

それとタイミング。

これもいつも言ってることですが軸足と同時ね。

移動足で合わすとドンと大きな音がなる。

それは間違いです。

大会、審査向けですのでしっかり時間をかけました。

次、平安五段。

これも大会と審査で打つ形ですので同様に十分な時間を費やしました。

青帯生にとっては平安二段同様に打ち込んできた形ですが、入会1年弱の生徒に届くよう細かく指導しなおしています。

これも第一挙動のスピード感が大事です。

でもスピードに捉われ受けが小さくなってしまっては本末転倒。

この挙動は私にとって、大きく受けて強く速い突を理想としています。

そのための手段が3つありそこを中心に指導しました。

中盤に出てくる基立ち / 肘当て → 交差立ち / 中段横受け にも見せ場がありこれまで2種類指導していますが、みんな同じ。

良いんですが個性に欠けるかな。

正確に一つひとつの技を見せる今の打ち方と、スピードに乗りシャープに極める方法とがあります。

ただどちらにも共通することですが、交差立ちは鼠径部を抜き深く落としてほしいです。

余計な力みから重心が高くなりがちです。

後半に見せ所は、交差立ち / 中段交差受け からの肘支え受け → 下段払い

お尻歩きの成果を発揮する場面と言えます。

1・支え受けで「右腰を締め」

2・払い受けの準備動作で「左腰を抜き」

3・下段払いで「右腰を締めなおす」

これは下半身のパワーを腰に伝達させ最後、手に伝わります。(うねりを使う)

ここをどれだけ小さく速く切り替えせるかが問われます。

とても難しい説明でしか例えられませんが、身体の外側を動かすのではなく内面を動かしています。

始めは身体の外側を動かす意識でも良いかも知れません。

腰の切り替えしを使う目的としては。

でもこの段階で満足していては、上半身がでんでん太鼓のように大きくブレてしまうので見栄えとしてはあまり良くありません。

如何にして小さく速く腰だけを切れるかに拘り続けよう。

最後の最後、基立ちから後屈立ちに入る角度にも注意が必要です。

自分の基立ちを理解していないと演武線が違ってしまいます。

踵を床に食い込ますイメージで入り、しっかり下半身を極めること。

最後は恒例の今までに習った形を順番に打っていきます。

道場指導形から始まり基本形、第一指定形でした。

まだ教えていませんが第二指定形もここに加わってくるよ。

打てる形をひとつでもふたつでも増やし、形練の時間を充実させていこう!

【組手】

構え方と膝の溜めを意識しフットワークを。

動きが軽くないと組手にならないので、フットワークは軽快にね。

足の裏全部くっつけてるとダメ。

お尻も振っちゃダメ。

大きく構えて、十分に膝の溜めを加えて、踵を浮かせ足首だけで進行させ、軸を崩さず軽快に。

更には突きも加えてスピードに乗って。

前拳と前足のタイミング、リズム感が重要です。

アップがてらフットワークを済ませ、先週出来なかった練習です。

反射神経が無いと出来ないですが、やってみないと出来ることも出来ませんので取り入れました。

道場のモットーは、トライアンドエラーです。

組手の間合いを保ち、相手の技に軸を下げ引き込み奥拳でブロックします。

そこから前拳(刻み突き)を合わす練習でした。

自ら仕掛けるロングの刻み突きとは異なり、今度のは相手が詰めてきますので当然距離が近くなります。

近間で前に踏み込んでいては突きが相手に直撃してしまうので、前足はその場で踏み込み引き手を大きく取り技をアピールしないといけません。

ショートの刻み突きは初めての技なので挙動を大きく3つに分けて繰り返し練習でした。

慣れないことから意図が正しく理解出来ず、ただの刻み突きを放つ生徒も居てましたが、あくまでも引き込んでの技です。

フットワークで指導した残心の取り方の使いどころ。

相手との距離が近いとスイッチした足が前に出ていてはいけません。

それぞれの練習には繋がりがあることが理解出来ていたかな。

暑い中かなりの本数をやりました。

100本は突いたでしょうか。

最後はミットを持ち一人数本ですが打ってみることに。

しんどい時こそ大きな声出して乗り越えてほしいかな。

やり切った練習は、昨日までの自分を上回れるから。

次週からペア練に入り、実際に技を確かめていきます。

より距離感が理解出来ると思います。

手と眼のコーディネーション力が問われます。

自分のイメージと実際の距離感が合ってなければ、技が相手に入ってしまいます。

随分と技術的な要素が高まってきた組手練ですので、これからは安全面の配慮を怠らず性別・学年別に分けていかないといけません。

午後からは強い日差しが差し込むので、体育館はサウナ状態ですがメンホーつけてやった方が良いかも知れませんね。

形も組手も両方こなして空手です。

2部で稽古する以上、防具は必要となりますので準備をお願いします。

2024年7月20日 (土)道場稽古111

こんにちは!

道場開設から本日の稽古で111回目。

111回目の今日は一粒万倍日でした。

2年半前、私の住む松宮台に配布したチラシで、一人でも来てくれたら良いなと思っていたら、なんと10名を超えるチビッ子が集まってくれました。

あの日のことは一生忘れることはないくらい強烈な思い出です。

2022年3月26日に始動したゆり道場ですが早いもので111回稽古を重ねることが出来ました。

想像を遥かに超える27名の生徒とともに、とても賑やかに稽古させてもらってます。

幸せな人生だ。

-バンビクラス-

01・ウォーミングアップ

02・体幹トレ

03・固定式基本

04・形

-モンキークラス-

05・ルーティーントレ

06・体幹トレ

07・固定式基本

08・形

09・組手

10・居残り稽古

バンビクラス

【ウォーミングアップ】

稽古前から走りまわってるバンビ生たち。

十分身体は温もってますので軽めのアップでした。

組手フットワーク・ジョグ・ダッシュ・サイドステップ・うつ伏せ(仰向け)ダッシュ。

【体幹トレーニング】

V字プランク・プランク・サイドプランクで147分経過しました。

おへその下に意識を集中させて60秒じっとしてみよう。

頑張れ!

【固定式基本】

ひたすら同じことを繰り返していますので、だんだんカタチになってきた。

膝を抱え込む意識を事前に植え付たうえで行う正面蹴り。

良くなってきた。

引き手・突き・中段横受け・上段揚げ受け・下段払い・正面蹴り

ホントに同じことばっかり。

このクラスは応用に入る前の段階ですので、ひたすら基本に忠実に。

突きのコースと引き手のスピードアップが課題かな。

【形】

今日は個別に回っての四の形。

Mちゃん先週までの課題2つ克服していました。

立派!

立ち方では横幅の安定感と動きの滑らかさが出てくれば、もっと良くなるよ。

動きをピタッと止めるのは簡単そうでなかなか難しいですが、ポテンシャル秘めてます。

全体的に共通すること。

意識しておいてほしいことを記しておきます。

1・技(突きや受け)は引き手のパワーを利用する

2・立ち方の幅は常に肩幅程度に広げる

3・腰を締める(技を出した方の腰を締める)

4・焼き鳥の串が刺さったイメージで形を打つ

バンビの生徒達も形の練習をしてる感じにまでなってきた。

いっぱい稽古して11月の垂水区大会を目指そう!

(つづく)

-モンキークラス-

【ルーティーントレ】

今日は親指の締めが弱い生徒が数名。

何度か注意しました。

拳立てで握りを自分のものにしないと。

それからお尻あるき。

これから先に学ぶ形では、骨盤操作がとても重要になってきます。

小さく早く腰を扱えるようにね。

今やってることは競技力に繋がることばかり。

【体幹トレーニング】

レッグレイズ・2ポイントプランク・プランクで287分経過しました。

ちょい難易度上げて2ポイントでは肘 / 膝タッチ。

プランクは片手を上げ下げすることで3点プランクに。

マンネリ回避しながら体幹力をさらに磨きをかけてみました。

【固定式基本】

2連突き・3連受け・切り替えし・スピードアップ正面蹴りに加え、先週から取り入れた骨盤操作。

今日は15秒を2セット。

手の振りと腰の動きを最小に抑えフルスピードで。

夜練でもやってましたが、拳ひとつ分の出し入れです。

肩が一緒になって動かないように注意しよう。

左手と右腰

右手と左腰

これも形の競技力を高めるためには必要な練習です。

形が好きな生徒は是非、家練メニューに取り入れてね。

得しか無いので。

【形】

ここ最近のスタイル、2つのグループに分け形練です。

それにしても、みんな意識高くなった。

集中して頑張ってます。

体育館はサウナのように灼熱。

自分の判断で小休止を取りながら進めました。

9月の審査もありますし、平安形のおさらいを兼ねて丁寧に。

猫足立ちでは、鼠径部の抜き・軸の位置・締めを意識しないと美しさが損なわれます。

後半良くなってきたけど、注意受ける内容が一緒なのはダメ。

挙動が頭に入ってるのは大前提ね。

普段打つことが少ない形もありますが、そこそこのレベルはキープしておく必要はありますので少なくとも1本は打とうかと。

あえてもう一度言いますが、次のステップに進むには同じ注意を受けないことです。

このまま先に進んでも出来ない。

形って挙動が違うだけで使う技は同じです。

いろんなところで聞くと思いますが、結局一番大事にしないといけないのは『基本』です。

基本が身体に染みついてたら、いろんな形を打ってもそれなりに出来るはず。

手刀受けひとつ取っても、形が変わればトタンに不細工になったりですが、これは基本がまだまだ足りない証拠。

手刀受けは手刀受け。

ひとつしかありません。

行き詰ったら基本に戻ろう。

もうひとつ大事なお話を。

形は仮想の敵との攻防を表現しないといけません。

腰の入っていない突きや受け、

ふにゃふにゃした動作、

気迫の伝わらない表情や発声、

こんな状態になっていたら要注意、観てる人(審判)にとって退屈な時間になってしまいます。

”仮想の敵との攻防”

これをイメージしながら打てば、もっと動きがシャープになり力強さが出てくるはずです。

形練ではこれを忘れずにね。

次のグループでは平安二段と平安五段でした。

まだ空手を始めたばかりの人ばかりですので、立ち方を中心に指導しました。

学年が高くなれば、身長も伸びてきます。

四股立ちでは腰が浮いていると余計に目立ちます。

案外落とし過ぎかなって思うくらいが丁度良いかもね。

・軸

・ベストな高さ

・爪先の角度

・膝頭と足首の関係

・3点ロック

・湾曲具合

・背筋の緊張感

道場では、少なくともこれだけのことに拘って指導しています。

さらに言うとこれだけのことを一発(一瞬)で作り、ビタ止まりしないといけません。

美しさにとことん拘ってね。

ひと通りの指導を終え最近の恒例、打てる形練タイム。

打てない形の時は見取り稽古。

直近の夜練での平安形のおさらい、今日の形練でもしっかりおさらいしましたので青帯生はほとんど大丈夫でした。

四の形

十二の形

平安二段

平安五段

平安初段

平安三段

平安四段

バッサイ大

セイエンチン

この順でたくさん形を打ちました。

【組手】

サウナ状態の体育館、これから注意が必要ですね。

組手どうしようかな。

組手もやらなあかんけど、この暑さで生徒が倒れないかそれだけが心配。

気持ちが悪くなったら涼しいところで休憩しててね。

これからもっと暑くなりますので、保護者の方もお子さんの体調の変化を気にかけてあげてください。

形の時間配分がマズく、予定していたことの1/3しか出来ませんでした。

新しい技を突きと蹴りでひとつずつ。

もうひとつはミットを使った打ち込みの予定でした。

僅か30分だけでしたので、生徒の希望で蹴りでした。

今日練習したのは、スライドの刻み蹴りをダブルで行いました。

まず理論から説明するのが私の指導スタイル。

運動神経の良し悪しもありますし、全員が直ぐに出来る訳がありません。

身体で覚えるよりも前に、頭で理屈が分かっていれば次の稽古までやろうと思えば、家練出来るって考えです。

意味が分かって無かったら家練どころではありませんので、まず新しい事に触れる時は説明に時間をかけるようにしています。

何でもそうですが、物事を筋道を立てて論理的に考えられるようになってほしいから。

腹落ちしたら、水を得たスポンジのようにグングン吸収します。

成長する人は思考力が絶対に高い。

なぜダブルで入るのか?

スライドする意味は?

掻い込むとどうなるの?

なぜ小指を立てるのか?

蹴りにはメリットとデメリット両方ある

デメリットを回避するには

高く足を上げる方法

距離の伸ばし方

時折質問投げかけながら理解度をはかります。

座学の次はステップの練習でした。

ラダーご無沙汰しておりますが、ニーホップのリズムと一緒で、体幹を意識しながらの身体操作を行います。

帯の高さに手のひらを置き、膝を上げながら軸足でスライドして前進を繰り返し、スムーズに動けるようになった頃合いを見て実際に刻み蹴り。

股関節の内外旋を使って蹴るのがポイントで、競技の達人 第10巻の内容と理屈は同じです。

時間の都合で今日は理屈まで。

ここから先は技術練習に移りますが、まず技を覚え試合で出せるくらいにまで反復練習を重ねていきます。

これは攻めの空手をする上で重要なことですので、自分から仕掛ける技のバリエーション(引きだし)を増やします。

その次の段階では駆け引きを覚え相手を動かす練習に。

とても難しいですが、自分自身の距離感と相手の間合いを掴むセンス的な要素・相手の技に反応出来る反射神経が揃ってないと、逆にピンチに陥ります。

自ら相手の間合いに侵入することで、相手のアクションを誘い、先の先もしくは後の先で極めることが目的です。

1・技のレパートリーを増やし(攻め技や返し技)

2・相手を動かし

3・先に技を極める

ケーススタディを重ねた後、試合形式に入り実践感覚を養います。

一つひとつ課題を消化しレベルアップしていこう!

まずはロジカルシンキングね!

【居残り稽古】

3年生R君とミット打ちでした。

身体も大きく、蹴りも得意なR君。

今日の組手稽古で学んだスライドの刻み蹴りを実際に行いました。

しっかり上段蹴れるのでモノにしたい技ですね!

蹴りは高得点だし、昨年のルール変更後同点の場合、難易度の高い技を極めた方が勝ちになります。

ルールに合わせた技術練習をしておかないと、取りこぼしに繋がりかねません。

積極的に大会に挑戦する生徒のためにも、変更内容には敏感にならないといけません。

15分程度でしたがマンツーマンでした。

私のはカスタネット型のテコンドーミットですので、良い蹴りが極まれば乾いた音が体育館中に響きますね!

毎週居残りの有無を聞きに来てくれるしヤル気が凄く伝わってきます。

バンビの時間帯に入室して自主練してるのも知ってるよ!

まずは直近の修交会大会!

ここに照準を合わせよう!

2024年7月13日 (土)道場稽古110

こんにちは!

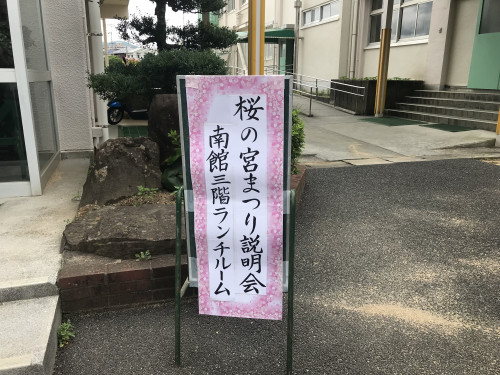

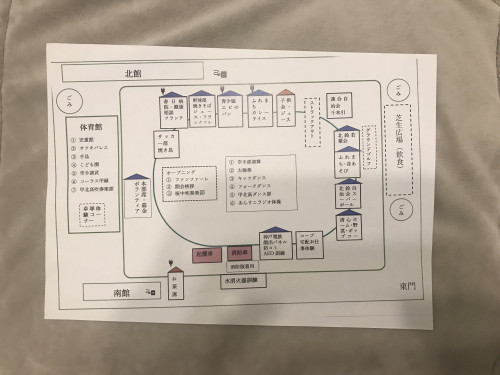

本日は朝から9月21日に開催される『さくらのみや祭り』の打合せでした。

がっつり2時間オーバー。

昨年と比べ大幅に規模が大きくなっていてビックリ!

ダンスや手品、別の空手教室の演武なんかも入ってました。

ゆり道場としましては昨年同様に生徒たちの形演武を披露しミット持参の体験コーナーを設けて、立ち寄ってくれた子供たちと触れ合いたいと思います。

現在制作中のリニューアルしたチラシを体験コーナーに来てくれた子供たちに配れたら良いな。

いろんな人に、ゆり空手を知ってもらい空手の魅力を広めていきたいと思います。

-バンビクラス-

1・ウォーミングアップ

2・体幹

3・移動式基本

4・固定式基本

5・形

-モンキークラス-

6・ルーティーントレ

7・体幹

8・固定式基本

9・形

バンビクラス

【ウォーミングアップ】

組手フットワーク・ケンケン・アンクルジャンプ・抱え込みジャンプ・ジョグ・サイドステップ・うつ伏せ(仰向け)ダッシュです。

1年空手を続けてきた幼児たちの動きが良くなってきた。

1年前とは大違いです。

このあとの基本にしても、凄くしっかりしてきています。

なのでここ最近入ってきた生徒たちの『今』をよく覚えておいてほしいと思います。

1年後ガラっと変わってるはず。

【体幹トレーニング】

プランク・バックフルアップ・V字プランクで144分経過しました。

バンビ生たちもあたり前のように体幹を取り入れています。

こんな小さな時から、鍛えてたらどんなになるんか楽しみです。

軸を意識って言ってもなんのこっちゃ?

かも知れませんが、焼き鳥の串が刺さったつもりで動かずにじっと耐え忍んでください。

しんどい姿勢をキープしてると腹筋にメチャクチャ効くよ。

それが正解ね。

【移動式基本】

基立ちの作り方は覚えましたので腰に手を当て移動基本。

生徒達には説明しましたが、基立ちの移動基本で気をつけておくポイントを記します。

1・立ち方の長さと幅は一定

2・運足は半円を描くように

3・軸足の踵は浮かさない

4・おへそは前向き

さらに軸の意識が必要になります。

串が脳天から突き刺さっているイメージ。

前傾にもならず、左右に傾いたりしてはいけません。

何度も往復し、基立ちに突きを加えて移動基本を頑張りました。

突きは引き手の位置から途中で止めずに真っ直ぐに突きます。

途中、胸の前で止めたらアカンよ。

【形】

新入会のR君、立派です。

四の形を自宅で練習してきてくれました。

他の生徒たちも順番しっかり覚えてくれてた!

こうなればみんなで形が打てるからとても嬉しい!

何度も四の形を打ち、お先に十二の形と平安二段まで進んでいる先輩が披露してくれましたので座って見取り稽古です。

「座って良いよ」は正座。

「足崩して良いよ」で座礼。

先週教えてたことが守れてた。

チビちゃん達ちゃんと出来るんですから可愛くてたまりませんね!

Y君、先週の指摘事項をちゃんと解消していました。

エライなー。

先週よりも上達して帰りました。

お手本を披露してもらい、最後はみんなで四の形で締めくくりました。

(つづく)

モンキークラス

【ルーティーントレ】

バンビからお試し稽古中のMちゃん。

ぶっとおしで3時間稽古!

つい半年前は幼稚園児だったのに体力凄いな。

突きにしても引き手にしても手首に弱点がありますので拳立ては矯正するのにもってこい。

今日は生徒のリクエストで15秒コース。

いつもは10秒ですがマットでは無いので痛いと思います。

下半身の瞬発力では4年生Mちゃんとうとう出来るように!

みんなそれぞれ成長しているな!

お尻歩きなんかも出来るようになれば逆腰極めれるようになるので、ちゃんと出来るようにね。

形が好きな生徒はこれが出来ないと、壁にぶち当たるからね。

器用に操れる生徒は、お尻歩きをただのお尻歩きに終わらせない事が大事です。

基本やもちろん形の中で、逆腰を極める意識で出さないといけませんね。

【体幹トレーニング】

プランク・バックフルアップ・V字プランクで284分経過しました。

一人ひとりの意識も高まり注意を受けることも無く3分間、無になっています。

良いことだ。

【固定式基本】

いつもの基本を少しこなしたあと応用に入りました。

2連突きと3連受け。

このあたりはパッと聞いてすぐ実行に移せるように。

出来る子は手だけで受けず腰を入れるようにね。

膝の抱え込みを手の平を使って繰り返した後、軸乗せからの蹴り。

基立ちになり正面蹴りでは、テンポを上げて基立ちに戻るまでを意識して行いました。

シャープにムチのようにキレ味鋭く!

【形】

約90分形練に費やしました。

平安二段グループ

平安五段グループ

平安+指定形グループ

3つに分けて稽古開始。

集中力も高く、いらん注意を受けることも無く黙々と自主練出来ていた。

スタートラインに立った感じかな。

上手くなりたければ、自分自身で課題を克服するべく稽古するしかないねんな。

まずは、平安+指定形グループでした。

初段から順に三段、四段と普段稽古量が少ない形を中心に打ち込みました。

以前にガッツリ稽古を積んだ形ですので、各挙動に入る前に言葉で伝えるとすぐ打てるように。

今日の稽古を思い出せたら家で打っててね。

1週間何もしなかったらまた振り出しに戻るよ、、

形が多かったので、このグループで随分時間を割きました。

次は平安二段グループ。

形は覚えているので、一つひとつの精度を上げる練習会でした。

一発目の猫足立ち、ラストの四股立ち。

合間に数多くある前屈立ちと基立ちのメリハリのつけ方。

やっぱり注意して観るのは立ち方です。

今日のH君、四股立ちに美しさを感じました。

後方からも観られている意識でキレイな四股立ちが出来ていました。

普段ほんわかしてますが、四股立ち凄く良かったよ!

Mちゃんも立ち方の安定感出てきたかな。

どこに重心乗せればふらつかないか、身体で理解出来てきたのでしょうか。

真剣な眼差しで稽古に向き合ってる。

次は、女子3人の平安五段組。

いちから丁寧に立ち方と技の説明でした。

20分くらいで覚えられたかな。

学年が高いこともあってスムーズに進行していきました。

これも1週間何もしなかったら振り出しに戻ってしまうので頑張ってね。

少しずつ細かいとこを指導していくので忘れずに!

最後、直近の夜練でやったセイエンチンをEさんと。

ちょいちょい分解のおさらいを挟みつつ四股立ち移動の方法なんかでした。

最後に全員で平安形のあと、バッサイ大・セイエンチンを順番に打ちました。

今日は平安形での脱落組はいなかったかな。

覚えたら忘れないでね。

猫足立ちと手刀受けの注意が多かったかな。

次、同じ注意を受けないよう意識して直していこう。

9月の審査は6級:平安三段と五段、5級は平安初段と四段です。

大会に向けて稽古する形と審査に向けて稽古する形がきっと異なると思います。

どの形にチカラを入れて稽古するか、一回いっかいの稽古がとても大事になってきます。

道場稽古は週に1度しかないので、休まず来てほしいし自主練も積んでほしい。

試合用の形練を全体の70%使ったとすると残り30%は審査向けの形の練習をしてほしいかな。

まだまだ時間あるようで、実はあんまり無いよ。

9月

01日:修交会大会

21日:さくらのみや祭り(14日は演武の練習するよ)

29日:審査会

7・8月の土曜稽古と夜練は、基本形の時間を多く割き審査に向けての稽古も同時進行させていきます。

来週21日は修交会向けの合同練習会もあるし、8月は特練もあります。

修交会出ると決めたなら、家練もこなして悔いを残さないよう全力を尽くそう。

※前回の審査後からカウントしてお休み回数が規定を超えた生徒は受審出来ません。あしからずご了承ください。

また、お休みする際はラインで結構ですので必ず一報入れるようお願いします。

2024年7月6日 (土)道場稽古109

こんにちは!

今日は良い天気!

それだけでテンション上がります。

先週から水筒1本じゃ足りないのでペットボトルのお水を買うようになりました。

体育館の中は蒸し風呂状態で汗だくです。

なんか生きてる!って感じがして好きです。

バンビクラス

00・ウォーミングアップ

01・体幹

02・移動式基本

03・固定式基本

04・形

モンキークラス

05・ルーティーントレーニング

06・体幹

07・移動式基本

08・形

09・組手

10・居残り稽古

-バンビクラス-

【ウォーミングアップ】

おっといきなり組手フットワークが抜けていた。

今日はブザーに合わせ方向転換を追加してみました。

全力で走り左右の切り替えし!

軸で身体を止めれるようになろう。

切り替えす瞬間膝を緩めて中腰姿勢がブレーキかけやすいかな。

うつ伏せ(仰向け)ダッシュで瞬発力を鍛えよう!

【体幹トレーニング】

プランク・バックフルアップ・V字プランクでした。

これで141分経過しました。

いまいち効果が見えにくい体幹トレですが、インナーマッスルが強くなるとフラフラせずピタッと止まれるようになるよ。

このピタッと止まる感覚は形や組手が上達するのにとても必要な要素と言っても過言ではありません。

【移動式基本】

久々登場の移動式基本。

目的は自分の基立ちのカタチを学ぶこと。

注意点を記しておきます。

1・おへそは真っ直ぐ前に向ける

2・足の運び方は半円を描く

3・同じ長さ・同じ幅で移動する

1年経てばとても上達しますね!

立ち方が安定してきてる。

最近入った生徒も1年頑張れば出来るようになるよ。

まずは先生のお話を良く聞くことが大事。

軸って見えないものだし意味が理解出来るのはずっと先だと思うけど、頭のてっぺんから焼き鳥の串が突き刺さってるイメージを持ってほしい。

身体があっち向いたりこっち向いたりしていてはダメ。

道場では、”カッコ良い” の定義を "ピタッと止まる" としています。

何事もカッコ良くね!

基立ちの次は四股立ち移動も行いました。

空手に必要な筋肉は空手の稽古の中でつけていきます。

深く腰を落として自分に厳しく出来るようになろう。

四股立ちのコツは、壁に背中をつけてるイメージね。

【固定式基本】

迷いましたが、やはりやることに。

バンビのうちは基本がメインじゃないといけませんね。

立ち方のおさらいのあと、引き手・突き・受けを3つ。

このあたりは良くなってきたかな。

出来ればもっと引き手を強く取る意識がほしいかな。

手技に捉われていて引き手が緩みがちです。

強い技・速い技を出すコツは引き手!

基本ラストは正面蹴りでした。

空手の蹴りを頭と身体で理解することが先決ですので、帯の高さに手の平を置き膝タッチです。

しっかり抱え込みながらタッチしますが注意することは軸を保つこと。

前屈みになったりしてはいけません。

膝をスッと持ち上げる意識が芽生えたところで実際に蹴り基本稽古を終えました。

【形】

全員で四の形でした。

入ったばかりの生徒はしっかりと順番を覚えることが大事。

それ以外の生徒は指導を受けたことを意識しながらカッコ良く打つことが大事です。

受け技が弱かったり、引き手を上手く使えていなかったり、肩幅で回れていなかったりといった具合です。

現状に満足せず完成度を高めていかないといけません。

相手が突いてきた姿が想像出来たらもっと強い技で受けれるはず。

もっと強い技で受けようと思えば、胸の前でバッテン作って引き手を出せるはず。

常に肩幅で立とうと思えば、足をどこに持っていけば良いか分かるはず。

身体の使い方を一番初めに学ぶ、この四の形で自分のものにしよう。

このあとは見取り稽古!

Y君にお手本を見せてもらいました。

全員が四の形をしっかり打てるようになれば披露してもらった、十二の形と平安二段に移ります。

バンビクラス卒業の目安は、

1・四の形が打てる

2・十二の形が打てる

3・平安二段が打てる

4・1時間集中力を保つことが出来る

5・ある程度説明を理解するチカラがある

-モンキークラス-

【ルーティーントレーニング】

拳立ての成果が出てきたのでしょうか。

毎回指導していた拳の握り方がここ最近してない、、

空手道を学んでいるのなら当たり前のことですが、なんか嬉しい。

あの手この手を使ったり、いろんな事を試しながら指導方法も試行錯誤ですが、これは正解と言えるんじゃないかな。

瞬発力も絶対に必要な能力です。

今出来ない生徒。

いつか必ず克服しような。

時間は有限です。

限られた時間の中でメニューを組んでるので、自分の不注意でみんなの時間をムダに消費しないようにしてね。

1・行動はテキパキと(駆け足)

2・お喋りやふざけたりといった注意を受けない(意識高く)

3・指導中、手遊びしたりボーっとしない(良く聞く・良く見る・良く考える)

この3つは必ず守ってね。

【体幹トレーニング】

この日の体幹トレはいつもと少し異なりました。

競技力UPに向け、動きを加えた体幹も以前から取り入れていましたが、新メニュー投下です。

しかも3分連続で。

理解して出来た人は強烈に腹筋にきたことでしょう。

今日はレッグレイズ。

寝転がって直角に足を立て、ゆっくり降ろします。

降ろすんだけど、踵は床スレスレで寸止め!

ゆっくりするところがポイント。

2分超えたあたりから更に追い込みます。

頭と両肩をほんの少し持ち上げ(おへそを見る程度がベスト)クランチです。

これで281分経過しました。

頑張りは全て自分の力となって返ってきます。

分かりにくいけどチカラついてるよ。

地味で面白くなくてしんどい体幹トレを280分も頑張り続けれる人なんて、そうはいてへんで。

自分に自信持っていいよ。

【移動式基本】

空手道とは毎回同じ基本を繰り返すことで粘り強くなったり、忍耐力を養います。

正しい立ち方を移動式で身体に落とし込みます。

これやっとかな形で勝てないんちゃうかな。

何となくじゃなくて、それっぽくじゃなくて、正確な立ち方を寝てても出来るくらいじゃないとダメだ。

そのためには自分自身が意識高く頑張るしかない。

ちょけることなくみんな一生懸命頑張ってたな!

基立ち、四股立ち、猫足立ちを頑張りました。

厳しい言葉もかけますが身体で覚えよな!

道が二つに分かれた時、しんどい道を選べる人になってほしい。

【形】

先週からおさらいを兼ねて、全員でこれまで学んだ形を打つ稽古方法に変えました。

一つずつ形を変え、打てない形は隅に外れ打てる形があればまた戻ってくるスタイルです。

試合で打つ機会の少ない形を忘れてしまっている生徒がいる。

せっかく覚えた形なのにもったいない、、

来週一回平安を打つ機会を作ろうと思う。

最初から最後まで残って形が打てる生徒がなんと少ないこと!

形練の時間は暫くこれでいくので、家で忘れない程度に打っておくこと。

そうじゃないと形練の時間、座ってるだけになるよ。

それはちょっとなぁ、、

【組手】

組手も基礎の基礎からやり直し。

組手のフォームを崩さずフットワーク。

しなやかなフットワークを意識して。

足首だけで跳ねるアンクルジャンプ。

これはフットワークは足首のみ動かしますので超重要。

足首は鍛えるべき部位です。

抱え込みジャンプでは、これも連続で行うこと。

高くジャンプ出来る人はバネがある証拠。

刻み突きの練習では単発から最後は10発まで。

残心は最後だけで、途中の突きは構えた位置に戻すだけ。

躍動感あふれるスケールの大きい組手ね!

次はペアとなりミット!

今日は中段突きオンリーでした。

前足を相手に侵入させ深く潜ります。

長い突きを意識して稽古しましたが、早く自分の距離を知ることが重要。

センスがある子は距離が正確です。

実際の試合は寸止めですがミットは強く打ち込む練習です。

正確に強く技を放てる距離を身体で覚えよう。

また突いた後の残心を意識づけ。

後ろ足のために素早く戻すことを意識して何度も突きの練習でした。

何人か理想的な中段打てる生徒が出てきましたね。

深くてキレイなフォームで突かないと旗があがらないよ。

チカラ任せな喧嘩のような突きは旗が挙がらないよ。

クールに頭使って空手しないといけない。

どうやったら旗が挙がるか。

練習のための練習をせず、試合を意識した練習をしてほしい。

どうやったら相手を崩せるか?

どうやったら相手を動かせるか?

どう動いたら相手が混乱するか?

どんなフォームなら旗が挙がるか?

一つひとつの稽古は全部試合を想定してほしい。

目的を間違ってはダメ!

あと少し時間が残ってたので最後はビッグミットで中段回し蹴り!

生徒たちには少し難しかったようですが、正体・逆体入れ替わっての回し蹴り。

蹴った足をそのまま前に置き(逆体となり)、後ろ足で蹴って前に進みます。

ミットはリズム感が重要。

組手のセンスの有る子に共通することはリズム感があること。

何でも一番初めに出来てしまうYちゃん。

今日の中段突きもフォームが抜群に素晴らしかったし、蹴ったあとのリズムの取り方なんて教えてないのにサラッと出来てしまう。

明らかに他の生徒と違う点がひとつあります。

それは構えや技に不要な力みが無いこと。

リラックスした状態で技に移るので起こり(モーション)がありません。

年下だろうが女の子だろうが関係ありません。人の良い動きは貪欲にマネしてほしいな。

今日もそうですが、オッ!と思わせる動きを見せてくれる生徒には、前に出てお手本を見せてもらってます。

みんなが成長出来るかどうかは、どう捉えて見るかによって左右されます。

”良く聞く・良く見る・良く考える”

自分との違いはどこにあるのか観察する習慣を持とう!

【居残り稽古】

本日から再開した居残り稽古。

打ち込みするつもりだったのですが指定形のリクエストがありましたので4人の生徒とバッサイ大でした。

挙動ごとに説明を交え30分くらいかな。

減点ヵ所の確認と分解にも触れています。

分解が分かれば表現が変わってきます。

これは私が教範をしっかりと勉強して正しいことを教えないといけないところ。

またテクニック面についても少しだけですが伝えています。

軸をブラさず蹴るのはとても難しいですね!

いくつか方法があるので、今日はさわりだけ伝えました。

帰り支度をしてる中、バリバリの組手派R君といろんな形の話をすることに。

自由形や他流の指定形の名前をたくさん知っていてビックリ!

8月どこかの夜練でスーパーリンペイやろかいな!