ブログ

2024年6月29日 (土)道場稽古108

こんにちは!

今日は体験の男の子が来てくださいました。

年少さんのS君、しっかり挨拶を返してくれてビックリ!

ご家庭での教育がしっかりされているのでしょうね。

当道場でも礼儀作法をとても大事にしています。

バンビクラスでは "楽しく元気に” 空手道に通じる全身運動がメインです。

60分しっかり運動しながら、集団行動の中でルールや礼儀作法も学んでいきます。

早速このブログを書いている途中、入会のご連絡を頂きました。

大事に指導させて頂きますので、どうぞ末永く宜しくお願いいたします。

バンビクラス

00・早練

01・ウォーミングアップ

02・体幹

03・ラダー

04・固定式基本

05・組手基本

モンキークラス

06・ルーティーントレ

07・体幹

08・固定式基本

09・形

10・組手

-バンビクラス-

【早練】

新入会のR君、K君、Mちゃんの3人で受け技の稽古でした。

ゆっくり基本を繰り返しています。

中段横受け・上段揚げ受け・下段払い

今日はこの3つでした。

この後、K君・Mちゃんと四の形!

段々覚えてきた!

【ウォーミングアップ】

みんなで横一列になって元気にジョグ!

ジョグからダッシュ・バンクラン・サイドステップ・足上げ・アンクルジャンプ・カエル飛びジャンプ・組手フットワークでした。

これから組手構えも覚えて徐々にフットワークも出来るようにしていこう!

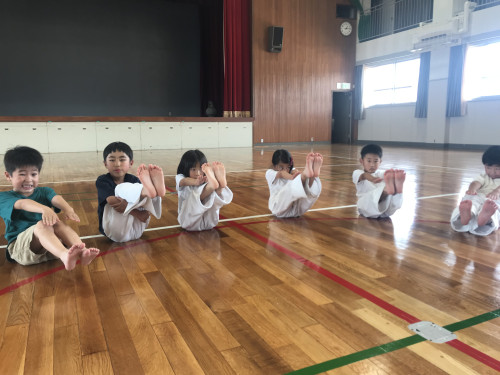

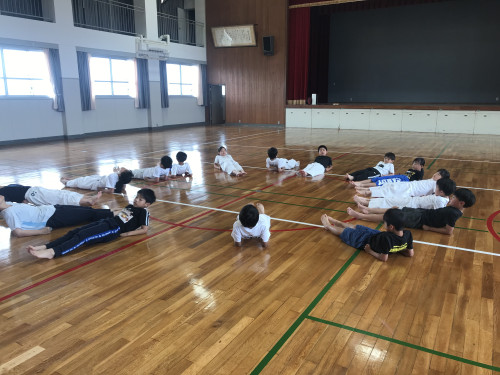

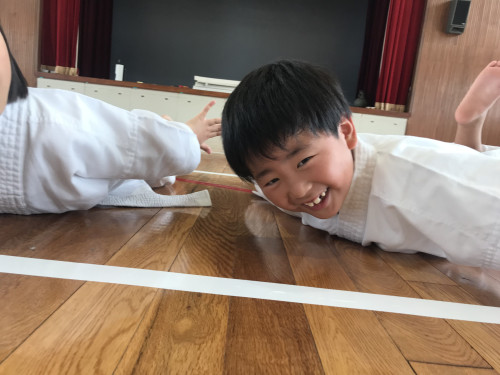

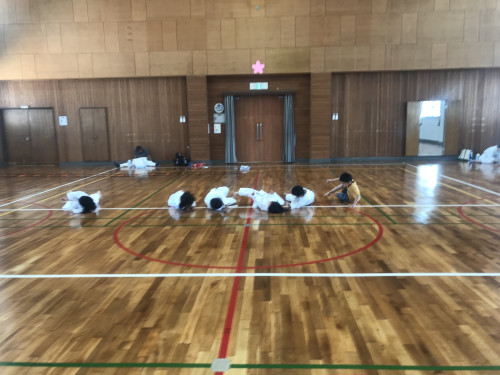

【体幹トレーニング】

プランク・V字プランク・バックフルアップの3つでした。

これで138分経過。

1部でも2部でもV字プランクを深い角度で保つ生徒が居てます。

つま先を高く上げ背筋もピンと伸ばしてます。

これを60秒キープ出来るのは凄いことだと思います。

なかなか出来へんで。

【ラダートレーニング】

ラダーは持って来てませんでしたが、みんなでラダー!

グーパーとラテラルの2種類でした。

楽しかったらオッケー!

これやってる時のみんなの顔が大好きです。

無邪気な顔を観てるとホント癒される。

【固定式基本】

さて、ここから基本稽古です。

その前に正座の仕方から。

座り方の次は『座礼』

座礼から立ち上がり方へ移り、

最後は『立礼』です。

ここは稽古の度に行いますので心配いりません。

次に学んだのは拳の握り方。

シンプルで覚えやすいように、1,2の3で握る方法でした。

立ち方では、新1年生のMちゃんにお手本を披露してもらいました。

とても元気が良いMちゃん。

バンビ1時間コースのあと、お試しで2部もぶっ通しで頑張ってます。

引き手や突きの稽古をしたあと受け技に移りましたが、せっかくなのでみんなに前に立ってもらい号令をかけてもらいました。

人前で大きな声で号令をかけれるまでに成長してる。

今月入門したばかりのR君もデカい声が出てました!

体験生の横に立ち、そっと教えてくれるY君。

そのさりげない優しさが良いよね。

気にかけてあげる優しさが嬉しくなります。

心も身体も成長してる。

あとは正面蹴りも頑張りました。

【組手基本】

先週、ふと閃いた組手基本。

いずれ2部に上がった時の下準備。

スムーズに入っていけるためです。

構え方を見様見真似で学び、フットワークの中から刻み突きを出す練習と逆突きの2つでした。

たまに取り入れる組手も気分転換になって良いんじゃないかな!

癒されるでしかし

(つづく)

-モンキークラス-

【ルーティーントレーニング】

拳立て・手技 / 足技の瞬発力・お尻歩きを行いました。

何事も惰性でやらないこと。

目的を理解することね。

なんのための練習かな?

これやるとどこに効くのかな?

思考する癖がつくと取り組み方が変わるよ。

【体幹トレーニング】

プランク・バックプランク・V字プランクで278分経過しました。

正しいフォームで真剣に体幹トレしてるとインナーマッスルに効く。

イケてるV字プランク披露してくれる。

かなり腹筋にくると思います。

【固定式基本】

繰り出す技は同じですが、ちょっと変えました。

説明を良く聞いて、考える習慣をつけないといけないな。

隣の人のを観てマネするのは考える気が始めからないと言えます。

連突きと受け技の3種盛り、斜角突きに四股立ち突きの組み合わせでした。

2連突きではスピードに捉われ1本目が短く雑になっては元も子もありません。

素早く正確に。

受け技では中段横受け、上段揚げ受け、下段払いを左右交互に繰り出します。

これも一つひとつを極める意識で。

色帯になると、手だけで受けてるようではダメ。

腰が入ってないと。

斜角突きはいつものでした。

目的はキレを上がることです。

軸足を締めるタイミングで手技を合わせますが、軸を乗せる位置も重要です。

違うところに軸を置くと突きが弱くなるので注意しよう。

やはり同じ注意を繰り返し受けているようでは、成長は遅れます。

重要なポイントを事前に伝えていますので聞き流さないようにしてほしい。

斜角突きに3本目、正面に向かって四股立ち突きを加えます。

逆突き2本繰り返し、四股立ち突きね。

立ち方を崩さないこと。

前屈立ち → 前屈立ち → 四股立ち

キレを磨きながらの下半身強化でした。

前屈立ちも四股立ちも真剣にやればかなりキツい立ち方です。

前回のブログでも触れましたが、どれだけ自分に厳しく出来るかです。

今日も全力を出し切ったと心の底から思えるくらい本気でやってほしい。

平行立ちからの左右正面蹴りも行いました。

ワン号令で素早く左右に蹴ります。

軸の乗せ換えは先週指導したとおり。

もっさり動かずシャープにね。

【形】

先週お休みだった生徒も居てますので、引き続きバッサイ大を指導することに。

しっかり家練積んできたようですね。

道場でも合間に自主練してたし、先週からの生徒はちゃんと覚えてきていました。

これが大事やねんな!

子供はスポンジのような吸収力を発揮しますね!

新しい形を覚えるのは楽しいんでしょうね。

さらっとバッサイ大の前半パートを指導して、すぐに平安形に移りました。

新1年生の女の子2人は平安二段。

肩幅を保つのに苦心してますが、一生懸命に頑張っています。

他にも五段組にも指導に回りました。

暫くこのような感じで、打つ形に分かれて自主練が続きます。

今日観れなかった生徒は次回以降いくので待っててね。

形練の最後は全員入り、これまで稽古してきた形を一つずつ打ちました。

四の形

十二の形

平安二段

平安初段

平安三段

平安四段

平安五段

バッサイ大

打てる形はそのまま残り、打てない人は端に座り見取り稽古でした。

折角覚えた形を忘れてしまっては、かなりもったいないので次回以降もこの方法で形練を締めくくろうかと思います。

【組手】

基本に立ち返りフットワークです。

構えを崩さず腰も落としたまま、ひたすらフットワークでした。

前に詰めるスピード、相手との距離を取るバックステップ。

これだけで大汗噴き出たと思います。

慣れてきた頃に単発の刻み突きを挟みました。

2本、3本と続き最後は10本。

残心は最後だけで間に出す突きは伸ばした腕を戻すだけ。

それと踏み込みのタイミングを合わすだけね。

まだ全体的にドタドタした動きですが、運動神経の良い子ばかりですので直ぐにイメージ通りの動きが出来てくるんじゃないかな。

バックステップでは最後に逆上でした。

これも共通点は踏み込みの強さと残心の大きさです。

軽やか?にフットワークで汗をかいた後、反応トレに入りました。

ブザーと両手の合図に対し、その方向に技を出す練習。

私が左手を伸ばせば、右の刻み突き

私が右手を伸ばせば、左の刻み突き

といった具合です。

上ならジャンプ

下ならスクワット

これを20秒で何セットやったか?

同じ要領で逆上に変えたり、ランダムでやったりでした。

ランダムでは刻みや逆上を瞬時に出す練習です。

同じ技に偏らずにね。

今日は超久々だったのでこの程度でしたが、慣れてくれば頭の体操を付け加えます。

ルールは至ってシンプル。

合図した手の反対の技を出すだけ。

上に合図したらスクワット

下に合図したらジャンプ

右なら右

左なら左です。

一瞬で判断するチカラも養っていこう。

組手競技中、動きを止めて考えてる時間なんて1秒もありません。

ゴールデンエイジ期の今だからこそ必要な脳トレもやっていこうと思います。

自分の思うままに身体を動かすことが出来るように、運動神経を伸ばしてあげたいと思います。

みんな楽しかったようで、とても元気な気合いの声が聞こえてきた。

組手は形と違って、やっちゃダメなことが少なくて伸び伸び出来るからでしょうか?

みんな生き生きしてる!

おっと!

モップがけが自然発生的に始まりました。

来た時よりも美しく。

こんなことが出来るなんて素晴らしすぎます。

モップがけする先輩たちの姿を見たバンビの後輩たちに自然と受け継がれていくんでしょうね。

良いお手本見せてくれて感激です。

この習慣はぜひ続けてほしいと思います。

※修交会大会の申し込み締め切りました。

※来週から居残り稽古再開します。打ち込みしますので組手好き集合!

2024年6月22日 (土)道場稽古107

こんにちは!

どんより曇り空。

6月は大会が続いていましたが、ようやくひと段落つきました。

大会に向けた稽古内容でしたが、今日からは新たなフェーズに突入です。

今日は道着の採寸に東海堂さんがお越しくださいました。

道場生から特別仕立てする生徒が現れました。

せっかくオーダーするならプロにお任せが一番ですね!

9月の修交会に間に合えば良いのにな。

バンビクラス

0・早練

1・ウォーミングアップ

2・体幹

3・固定式基本

4・形

モンキークラス

5・体幹

6・ルーティーントレ

7・固定式基本

8・形

-バンビクラス-

【早練】

新入会のR君。

開始時間より早めに入室し早練スタート!

道場のルールの説明でした。

道場に一礼して入室。

入室後は指導者のもとへ行き「押忍」

稽古後は「押忍 ありがとうございました」

もちろん退室する際も、道場へ一礼することを忘れずにね。

途中、お手洗いに行くときも入退室は一礼を心がけよう。

このあと、中段横受け・上段揚げ受け・下段払い

この3つを稽古しました。

これからの早練で、

礼の仕方

正座の仕方

拳の握り方

立ち方の説明

四の形

このあたりをゆっくり、じっくり指導したいと思いますので早練きてくれるとすごく嬉しいです。

ひとまずは四の形を覚えられるところが早練のゴールかな。

まだちょっと、、の人も遠慮なく早練参加してください。

大歓迎です。(12時30分には入室してます)

【ウォーミングアップ】

ジョグ・サイドステップ・抱え込みジャンプ・アンクルジャンプ・仰向けダッシュ・うつ伏せダッシュ

バンビのうちから組手のフットワークを取り入れていこうと思います。

構え方、フットワークを知っておくと2部に上がった時に楽ですもんね!

来週からそうしよう!

【体幹トレーニング】

V字プランク・バックフルアップ・サイドプランクで135分経過しました。

めちゃくちゃ身体が柔らかい生徒も。

身体が柔らかいと、しなやかな技がだせるようになりそうですね!

【固定式基本】

同じことをひたすら繰り返した結果、個人差はありますが少しずつ上達していきます。

空手って同じことの繰り返しで飽きてしまうかもですが、やればやるほど上達していくのが目に見えて分かるので楽しいと思います。

この先空手続けている間、基本はずっと繰り返します。

引き手・突き・中段横受け・上段揚げ受け・下段払い

すごく気合いが入ってて気持ち良いですね!

次は正面蹴り。

注意しないと違う蹴りになってしまうので、アプローチを変えました。

まずは平行立ちを取り、胸の前に両手を置きます。

しっかり膝を抱え込んでタッチ。

胸の高さまで抱え込むイメージを掴んだら、今度は全員で手すりを掴んで基立ちから蹴り!

まだまだ不安定なので、しっかり手すりを掴んでおきます。

これも暫く繰り返し、いざ本番!

基立ちとなり、本来の正面蹴りの練習でした。

空手の蹴りとサッカーの蹴りとは違うよってことを伝えたかったです。

【形】

ひたすら四の形でした。

何本打ったか覚えてないくらいに。

おっ!っと思わせる形を披露するMちゃん。

動きが早くピタッと止まれます。

方向転換と突き手に修正の余地はありますが、磨けば光るかも知れません。

今日は、一人ひとりに時間を取ることも出来たし、少しずつですが成長を感じています。

四の形、十二の形が打てれば9月の修交会大会は出場可能です。

まだ覚えてなくてもオッケー。

打てるようになるまで指導しますので。

頑張って出場してみよう!

エントリーしたら、いっぱい形の練習時間取ります。

早練でも観るし、2部に残って基本稽古に混ざっても良し。

バンビのデビュー戦は、修交会もしくは垂水区大会かな??

(締め切りは来週までね)

(つづく)

-モンキークラス-

【体幹トレーニング】

V字プランク・バックフルアップ・プランクで275分経過しました。

かなり深いV字プランクを披露するSちゃん。

これはなかなか出来るもんではありません。

ある意味で良いお手本が近くに居てると、みんな刺激を受け姿勢を正し始めます。

かなり腹筋にきてると思うがみんな頑張ってる!

頑張ったら自分自身の身体に変化が生じる。

頑張ったら伸びるし、手を抜いたら仲間に差をつけられる。

【ルーティーントレーニング】

今日からお試しで2部に上がった新一年生Mちゃん。

何とも突きのカタチに難があるので、拳立てで修正です。

全体を観ないといけないので、あんまし構ってあげられないけど良く集中して突いて来てほしい。

お尻歩きや瞬発力強化なんかも、今出来なくても出来るようになる努力は忘れずに。

手も足も瞬発力が有るのと無いのとでは大違いです。

形が上手い選手の共通点は、

1・軸ブレしない(姿勢が美しい)

2・キレとスピードがある(技の動き出し速い)

3・極めが強い(技が極まった瞬間動かない)

組手に必要な瞬発力はバネ。

相手との距離を一気に詰めるスピード、逆にバックステップで間合いを切るにもバネが必要です。

今やってるのはここを伸ばすために時間を割いてます。

一瞬のスピード感を養おう。

【固定式基本】

強い突きを放つには立ち方に秘訣があります。

軽く膝を緩め(溜めを作って)、母指球に重心を乗せます。

これが理解出来ないと突いた拳を正面からパチンと叩かれたら後ろに倒れてしまいます。

また肘を発射させるイメージで突ければスピードが乗ります。

引き手の高さにも拘りどころもありますね。

床と平行に。

なんとなくカタチを覚えて終わりにするんじゃなく、もっと深い部分を追求してほしい。

一つひとつの技や立ち方に探求心を持ち続けること。

基本に忠実に突き・中段横受け・上段揚げ受け・下段払いでした。

次、正面蹴り。

平行立ちからの正面蹴り。

普段は基立ちですが。

目的は軸乗せ。

これから先、学んでいく形の中には軸の移動が多分に含まれてきます。

せっかくなので、正面蹴りの挙動で説明することに。

ここでは割愛しますが、

軸が乗ってないと不安定になり、

不安定だと強い技が出せなくなり、

技が弱いとペラく見えてしまいます。

軸がのってるからこそ強くてキレのある技が出せるってことです。

頭と身体で理解するためこの方法で左右の正面蹴りを行いました。

【形】

残り80分だったかな?

全て形に費やしました。

白・オレンジは平安二段と平安五段。

青帯は今日から指定形。

2024年の稽古始め以来かな。

実は2度目です。

割りと長い形なので前後半分けようかとも思いましたが、最後まで進めることが出来ました。

肘当て、輪受け、掛け手受け、両拳槌打ち、内受け、掬い止め、振り捨て

初登場の構えや立ち方、攻撃技に受け技です。

悪戦苦闘しながらも必死に覚えていました。

教わったことを自宅で復習しておいてね。

来週軽いおさらいからスタート出来れば嬉しいな。

細かい修正点は順番を覚えた後に進めていきます。

『お知らせ』

1・来週、修交会大会の締め切りです。

2・都合によりしばらくの間、居残り稽古はお休みさせてください。

静かに自主練出来る人に限り、1部の時間帯に来てもらっても良いです。

(幼児たちの気が散るような音を立てたり騒いじゃダメ!)

2024年6月15日 (土)道場稽古106

こんにちは!

北区大会前の最後の練習。

組手はケガしないよう、単発技のフォームの確認に終始しました。

良いイメージで試合に入れるように、またポイントに繋がらない技を出していては体力を消耗するだけ。

4年生にもなると頭を使った組手が必要なケースも見受けられます。

相手を動かせられるような組手をイメージしています。

良い技にはオーバーなくらいに褒めてテンション高めて大暴れしてほしいものです。

-バンビクラス-

0・早練

1・ウォーミングアップ

2・体幹

3・固定式基本

4・形

-モンキークラス-

5・体幹

6・ルーティーントレ

7・固定式基本

8・形

9・組手

バンビクラス

【早練】

K君とMちゃんが早めに入室してたので、四の形を練習する絶好のチャンス!

この形をまず覚えることが重要ですので、早めに来ていっぱい練習してほしいと思います。

私も30分前には来てますので、一緒に練習しよう!

Mちゃん、前回より打てるようになってる。

続いてK君と四の形打ってみると打てるようになってる!

これは家練してきたな!

嬉しいですね!

何回も何回も打ち込んで、寝てても打てるようになるまで打ち込んで!

結構長い間この形(と次の形)で身体の動かし方を学びますので。

家練やってきてくれるの、すごく嬉しい!

【ウォーミングアップ】

幼児たちは元気よく身体を動かすことが大好き。

自然と笑顔いっぱいになります。

単純であればあるほど元気出してくれるので稽古に入る前のアップは重要ですね。

楽しむことは超重要です。

理屈ばかりを詰め込みすぎると、死んだ目をする生徒も出てくるのでバンビは身体を動かすことの楽しさを一番に知ってもらいたいかな。

シンプルに空手を楽しむクラスで良いと思っています。

ダッシュ・サイドステップ・バックラン・グーパー・2イン2アウト・仰向けダッシュ・うつ伏せダッシュ

リズム系の動きも加えましたが、それっぽく足を動かしてればオッケーである。

【体幹トレーニング】

プランク・バックプランク・V字プランクでした。

カメラを向けるとにっこり笑顔のK君。

つい写真撮ってしまいます。

新入会のR君も良い顔で耐えてますね!

これで132分経過しました。

【固定式基本】

新入会のR君、前回学んだ中段横受け。

家練積んできたようですね。

みんなと一緒についてくるではありませんか!

この日はさらに上段揚げ受けと下段払いも。

受け技の練習では必ず出てくるし、これから先学んでいく形でもしょっちゅう出てきます。

基本技を正しく学んで、形がうまく打てるようになろう。

基本に忠実にね。

突き・引き手・中段横受け・上段揚げ受け・下段払い・左右正面蹴り

でした。

【形】

R君は見取り稽古。

四の形を合わせました。

一人でなら打てるのですが、ほかの生徒となるとペースが狂ってしまうのかな?

回り方が反対だったりです。

それでも大前進。

みんなと打てるようになったんだから。

途中から一人ずつみんなの前で披露することに。

この方法だと一人ずつアドバイス送れますので良いですね。

幼児でも理解しやすいような言葉を選びながら、ちょっとずつ成長を促していこうと思います。

(つづく)

モンキークラス

【体幹トレーニング】

プランク・バックプランク・Ⅴ字プランクで272分経過しました。

素晴らしい角度のⅤ字プランク。

Sちゃん、1分間これをキープします。

上体の倒し具合が絶妙なのでしょうか。

バランスが良いですね。

良いところを見つけて褒めて、みんなを煽るともっと頑張りだします。

おもろい。

【ルーティーントレーニング】

拳立て10秒間、手技の瞬発力を3回、下半身の瞬発力も3回、お尻歩きも少々。

これも継続しています。

稽古の中で拳の握りを指摘されることが劇的に減りました。

まともに拳が握れずに帯の色が濃くなっていくと自分が恥ずかしい思いをするんでね。

拳立てしんどいと思うけど、矯正していこう。

どうしても自分の身体を支えきれない人は膝をついてもオッケー。

手技の方は、技の入りにキレが出てきた生徒もいてます。

流派の特徴を捉えた直線的なシャープな形を打てるように取り入れています。

下半身のスピードは組手競技に必須。

形も組手も両方やって空手道と言えますので、組手に活きるトレーニングも欠かせません。

骨盤操作だってそう。

これを自在に操れるようになると形の競技力が高まります。

大会や道場以外の練習会で上位の選手の動きをよく観てほしいと思います。

目指すところはアレです。

【固定式基本】

この半年近く。

いやそれ以上かな、基本稽古の中でひたすら下半身を鍛えてきました。

一朝一夕に上手くなりません。

しかも週に一度のゆり空手。

中長期的に計画を立てて、生徒の競技力向上に繋げないと2回、3回と稽古してる他の道場に勝てません。

入賞したい!

そんな生徒の想いを知ってしまうと、私も何としても入賞させてあげたい!

もっともっと空手に夢中になってほしい。

稽古の回数は2回と増えましたが、安定した土台が作らないと形では勝てないと思います。

上体で技を出すんじゃなくて、下半身から強い技をださなくてはいけません。

それもあって下半身強化の基本を続けてきました。

大会前日のこの日の基本稽古は、突き・中段横受け・上段揚げ受け・下段払いに特化しました。

改めて注意点を伝えました。

試合前の基本はめっちゃ大事にしてほしい。

基本的な技が忠実に出来ないと勝てないから、前日の基本はそこに拘りました。

ロボットみたいな突き。

こんな突きしていたら「あーー」だし、

引き手が甘いと技が全く極まらない。

最後は正面蹴り。

これもどんどんスピードを上げていき、途中ついてこれない生徒も出てきました。

①膝頭を高く抱え込み、

②スナップが効いた蹴りを出し、

③素早く引き足を取り、

④基立ちに戻すところまでが正面蹴りね。

【形】

良い緊張感、集中力で稽古していました。

今まで当たり前のことが当たり前に出来なくて、私に怒られていましたがこの日は素晴らしかった。

最近の夜練常連組がこの集中力で頑張っています。

今日も引っ張っていってくれてた。

さっきも触れましたが、入賞したい!

もっと上達したい!

空手が楽しい!

こんな風に想ってくれてる生徒が道場に良い緊張感を生み出してくれています。

一人黙々と打ち込む姿、課題を克服しようとする姿勢、ひたすら部分練習を繰り返し精度を高めたりといった具合です。

全体を通じて言えること。

『形は下半身で打つ』

最近の形練で私はミットを使っています。

負荷がかかっても潰れない強い技と安定した立ち方。

受け技がペラペラだと迫力もないし、観ている人を魅了出来ません。

ミットで強い受け技を繰り出す練習をいくつか重ねた後、実際に技を出してみると遥かにパワーアップしていることに気づきます。

良い感触を芽生えさせ、形練に移ると雰囲気が出てきます。

何よりも大事なのは下半身主導ってことね。

ぐるぐる回りながら、ファミリー形に挑戦するH家に合流。

随分仕上がってきた印象です。

タイミングが揃いだしてきてる。

夜練も3人で熱心に頑張ってるし応援してます!

最後の最後は恒例の全員で形!

稽古は本番のように!

本番は稽古のように!

とても意識の高い形練となりました。

これやで。

【組手】

大会前日ですし完全なる調整でした。

キレイな技を心掛けるように。

脇が開いてたり、

残心なかったり、

コントロール出来てなかったり、

こんなのはポイント取れないだけでなくムダに体力消耗するだけで自ら敗北に向かうようなもの。

姿勢の良さとタイミング。

それに長い線を後方の審判に見せること。

ほんで軸足にタメを残すこともね。

そうしないと差し合いで互いにポイント取れなかった場合、即座に次の攻撃に移れないからそう指導しています。

フリーで動きながらブザーに合わせて技を出す練習でした。

ここで思考する癖を生徒にはつけてもらいたいところ。

翌日の試合をイメージしながら、距離とタイミングを計ります。

ただ技を出すだけでなく、相手のタイミングを狂わす動きがイメージ出来ているか。

一定のリズムで技を出すだけじゃ、相手のスピード勝れば打ち合いには勝てません。

リズム崩して自分のタイミングで極める工夫が必要になってきます。

やはりここでも空手脳が必要になってきます。

よりイメージしやすいように2列向かい合って刻み突きと逆突きを出す練習でした。

20分近く突きの練習をしたあとケーススタディ。

残り時間が短い時間帯で1-2で負けている場合どんな攻めをしないといけないか、生徒自らに思考させ練習することに。

やっぱり空手脳は必要です。

(正解の生徒もいれば不正解の生徒もいてました)

勝ってるとき、

負けてるとき、

相手がカウンター狙いの時、

前で勝負する相手、

自分の間合いをキープする相手、

蹴りでポイントを狙いにくる相手、

前に前にと攻めの組手をするのは決して嫌いではありませんが、クレバーな戦い方も必要です。

猪突猛進の組手では、いとも簡単に攻略されてしまうと思います。

「熱いハートと冷静な頭」

何事もそうだと思います。

相手がどんなタイプか想定練習を積んで、試合運びを有利に進めたいところです。

お題を出しこんな時、自分ならどうするか生徒に投げかけながらの練習が必要になってくることでしょう。

試合の中で相手の特徴を察知する分析と、それに合わせて試合を組立てられる器用さ。

例えば刻み突きに入るそぶりを見せて、相手がどう反応するか。

中段カウンター狙いなのかバックステップで間合いをキープしてくるのか。

試合の序盤に間合いに深く入りすぎず相手の反応を伺うことで傾向が読めてくるはず。

カウンター狙いなら入り方に変化を加えたり、下がる相手には2連打、3連打が有効でしょう。

そのためにはケーススタディは絶対に必要だと思うし、何より生徒自身が大会や練習会でいろんな選手との組手を通じて身体で知ってほしいと思っています。

決して単調にならず勝っても負けても、収穫を得られるようにしたいですね。

自分の引き出しを試合を通じて増やしてほしいな。

理屈をいっぱい述べてますが、でもでも一番大事なのはハートの部分です。

気持ちで負けたらダメ。

怖いかもだけど、ここで勇気を振り絞り昨日の自分より成長していこう!

最後の敵はいつも自分自身ね。

組手でメンタルも鍛えるぞ!

2024年6月8日 (土)道場稽古105

こんにちは!

そろそろ梅雨入りでしょうか。

どんより曇った空に体育館の中はムシムシした感じ。

冷房つけると快適です。

小まめな水分補給を挟み生徒の体調管理していかないといけません。

おっと!

新たに1年生の男の子が仲間に加わりました!

-バンビクラス-

01・ウォーミングアップ

02・アジリティ

03・体幹

04・固定式基本

05・形

-モンキークラス-

06・体幹

07・ルーティーントレーニング

08・固定式基本

09・形

10・組手

11・居残り稽古

バンビクラス

【ウォーミングアップ】

ジョグ、バックラン、サイドステップ、アンクルジャンプ、抱え込みジャンプ、足上げ、うつ伏せダッシュ、仰向けダッシュ

元気いっぱいで走り回ってます!

【アジリティトレーニング】

瞬発力・反応力・判断力これらを遊びの中で鍛えていきます。

いろんな手法がありますが、本日は久々に十字ランダムでした。

東西南北に4色マーカーを配置し、指示された色に素早くタッチ!

単純なゲームですが、赤なら青・緑なら黄と反対の色をタッチするルールとするだけで脳トレにもなりますね!

このクラスは遊びの中で空手に必要なスキルをつけていき運動神経を刺激していきたいと思います。

【体幹トレーニング】

プランク・V字プランク・バックフルアップでした。

空手教室に通ってるのに、動かずにジッと我慢する練習毎回欠かさずするとは思わなかったことでしょう。

”継続は力なり”

何事も続けないと力はつきませんのでね。

これで129分経過しました。

【固定式基本】

引き手・突き・中段横受けの3つでした。

手技を放つ際、反対側の手は必ず引き手を取りますので実はとても大事な技です。

両手で強く引き手を取る感覚を身体に染み込ませ、突きに移りました。

突きの練習では、左右どちらの手で突いても同じ位置(身体の中心)を狙います。

身体の中心ラインを『正中線』と呼び、高さは『鳩尾』の高さです。

鳩尾または水月と呼んでいます。

最後は中段横受け。

準備動作と受けを2挙動に分けて指導しています。

準備動作では胸の前でバッテンを作り中段横受けをだします。

【形】

新入会生も入ってきましたので基本にかける時間はまた増えますが、形も間隔を空けると忘れてしまってはダメですのでR君には見学してもらい四の形を頑張りました。

全体で四の形を合わせながら、形を覚えているかチェック。

あやふやなところを個別で指導するスタイルでした。

引き手を強く取る感覚が掴めなかったり、順番がまだ覚えきれていなかったりといった感じです。

今日驚いたのは、幼児のK君。

『前足を軽く曲げて後ろ足はピーンと伸ばすよ』

聞いたばかりのことを理解し形の中で表現することは簡単ではありません。

しかも幼稚園児でです。

そういえば十二の形もスタートしてました。

この春に1年生になったMちゃんもキレがありますし、持ち味伸ばしてあげたいと思います。

常に肩幅で動くことを意識して、この調子で頑張ってほしいな。

(つづく)

モンキークラス

【体幹トレーニング】

保護者の方と用事がありましたので、ストップウォッチをS君に任せて体幹トレ3分間しておいてもらいました。

体幹が終わった頃に用事が済みましたので何やったか分かりませんが269分経過しました。

【ルーティーントレーニング】

拳立て忘れていましたが、手と足の瞬発力は磨いています。

腰のキレを養うお尻歩きも。

手技のスピードもっともっと磨きたいな。

【固定式基本】

集中力を高めて短時間で切り上げています。

短時間とはいえ基本を疎かにしているわけではありません。

ここ最近、良い集中力を見せてくれるようになりました。

うんちくが始まると、上の空でボーっとし始める生徒もチラホラ居ましたがここ最近それがありません。

ちゃんと聞けば意味が分かるし、

意味が分かれば身体で表現出来るようになります。

聞いてくれるようになったのが最大の収穫。

しんどい基本も短い時間、全力で頑張ってくれるようになりました。

これはすごく嬉しい!

四股立ち・斜角突きで下半身を鍛えました。

「しっかりとした土台がないと安定した強い技は出せない」が私の持論です。

美しい形を打てるようになるには、しんどい基本稽古を乗り越えてこそ。

自分に負けないようにね。

【形】

お喋りや集中力を欠くようなことが減ってきた。

強く注意したからでしょうか。

一生懸命に頑張れる生徒が増えてきています。

ざっと40分かな。

グルグル回りながら、個別指導しました。

最近はずっとこのスタイル。

ちょっとでも生徒が成長してくれたらと思ってやってます。

大会まであと1週間あります。

どれだけ空手に向き合えるか。

大会に出場すると決めた以上、当日まで懸命に努力を重ねてほしいと思います。

勝っても負けても悔いだけは残さないように、しっかり準備してほしいと思います。

【組手】

ペアになり技の確認です。

本来なら試合形式を増やすタイミングともいえますが、副審に取ってもらえるキレイな技を学ぶべく基本に立ち返りました。

ペア相手(台になる人)も軽いフットワークの中でタメは作っておくこと。

棒立ちで突っ立っててもダメ。

下半身に負荷をかけ筋力をつける目的も含んでいます。

後方の副審に長い突きを見せないと旗は上がりませんので、そこを意識して行いました。

刻み突き・中段突き・上上ワンツー

突いたあとの引きが甘かったり、真っ直ぐに引いていなかったりとまだまだ基本が基本通り出来ていないことがあります。

自分の突きが届く間合いを知ることもこの練習の中で見つけないといけません。

リーチの長さ、踏み込みの強さ、技に移行するタイミング(センス)なんかは人それぞれで決して同じではありません。

打ち込みで大事なのは、いろんな距離やリズムで試すこと。

技の精度を高める意識は当然のことながら、この辺を自ら研究出来る生徒が伸びていきます。

打ち込みを単なる打ち込みで終わらせないこと。

”自分の間合い” を掴んでほしい。

基本的な技を出せるようになるまで、この練習を繰り返していきたいと思います。

北区大会以降は、下半期の大会に向けチューブも取り入れます。

強い足腰を作って出入りの速い組手が出来るように頑張っていきます。

形も組手もどっちもこなして空手です。

もちろんゆり道場も2部練では組手の稽古を行いますので防具を揃えて頂く必要がございますので、お持ちでない方は準備しておいてください。

【居残り稽古】

3名の生徒と形しました。

ひとつ勝つ事も容易ではありませんが、大会に向け懸命に努力しています。

40分程度の時間を順番にチェックしました。

随分と教えが浸透してきており、形の中で意識出来るようになっています。

この日教えた事ってコツの部分ばかりでしたが、基本をしっかり押さえた上でのこと。

・立ち方の幅(肩幅ね)

・中段受け(肘と腹の間は拳ひとつ分)

・前膝の倒れ(壁を作る意識)

形は仮想の敵との攻防をしっかりイメージすること。

イメージ出来たら動きや技の強さが変わってくると思います。

観てる人にそれらが伝わるような形を打とう!

2024年6月1日 (土)道場稽古104

Hello 6月!

本日は朝から会議が3つも!

昨年初めて参加させて頂いた桜の宮祭り、今年は9月21日(土)に開催が決まりました。

どんな事しようか考えてみましたが、なんとなくですが今回は地域の子供達も参加出来るようなカタチにしようかと思ってます。

初めてのお祭りは形の演武を披露させてもらいましたが、次は組手の紹介なんかもやってみようかな。

また、ミットを持参して実際に突いたり蹴ったりして見学に来てくれた人にも空手道を体験してもらおうかと考えています。

そういえば昨年は良く知る子供達もたくさんお祭りに来てくれてた。

また来てくれると嬉しいな!

さて今日の稽古ですが1年生の男の子が体験に来てくれました!

ちょいお休みが多く、少人数でしたが教室の雰囲気はいつも通り。

また来てくれるとこれまた嬉しいな。

-バンビクラス-

01・ウォーミングアップ

02・ラダー

03・体幹

04・空手道礼法

05・固定式基本

06・組手基本

-モンキークラス-

07・ルーティーントレーニング

08・体幹

09・固定式基本

10・形

11・組手

12・居残り稽古

バンビクラス

【ウォーミングアップ】

ジョグ・バックラン・サイドラン・足上げ・仰向けダッシュ・うつ伏せダッシュで身体を温めました。

走る、足を上げる、素早く起き上がる、ダッシュする等、思いっきり身体を動かすと気持ちが良いもんです。

いつもこれだけで子供達は表情が明るくなります。

体験の男の子も同じでした。

【ラダートレーニング】

クイックラン・グーパー・ラテラルこの3つだけでしたが、ここでも楽しく身体を動かします。

楽しく気持ちよくテンションを上げてから基本稽古に入っていくのがここ最近のパターン。

バンビは伸び伸び、楽しく、元気良く!

元気の良さがゆりの生徒の良いところだと思います。

いつも幼児から元気もらってるなー。

可愛くてたまらん。

【体幹トレーニング】

久々登場のバックプランク。

そういえばこれもあったと思いだした感じです。

プランク・バックプランク・サイドプランクで126分経過しました。

1分間必死に耐え忍ぶ生徒の顔見ながら、パチパチ写真撮ってる。

【空手道礼法】

ゆり道場では、心技体の中でも特に "心"(人間教育)を大切にしています。

・自ら挨拶や返事が出来る(礼儀)

・落ち着いてお話が聞ける(集中力)

・人を敬う気持ちを持つ(人間性)

人格の形成とともに道徳心を高める指導を心がけています。

正座の仕方や、座礼・立礼、お辞儀の角度や目付の位置等から学んでもらいます。

青少年の健全育成を志して空手教室を開設しましたので、縁があって体験に来てくれた人にも短い時間ですが例外なく時間を充てています。

技を覚える前に心の教育からと考えている為です。

武道から得られる利点としましては、

・基本稽古をコツコツ続ける中で継続する大切さを学ぶ

・痛みを知ることで人に優しくなれる

・稽古出来る環境(指導者や保護者、仲間)に感謝の気持ちが芽生える

・心技体の充実

道場は人間性を磨く場所。

指導理念にシンパシーを感じて頂ける人がたくさん集まってくれることを心より願います。

【固定式基本】

まずは何と言ってもこれ。

拳の握り方です。

1,2の3で分かりやすく指導しました。

正しく拳が握れたか床に拳をあて確認です。

握り方を学んだら、次は引き手です。

この引き手は切っても切れないくらい大切な技。

突いても受けても反対の手は引き手になってます。

まずは両手で力いっぱい引き手を取りました。

引き手で大事なことを記しておきます。

1・脇は開かない

2・手首は曲げない

3・お腹よりも前に出ない

4・真っ直ぐに引く

引き手の次は突き!

肩が前に出ないように。

もっと速く突こうと思えば、反対の引き手のスピードを上げると突きもスピードアップするよ。

ちょっと難しい中段横受けも頑張りました。

1回では覚えることが難しいと思いますが、良く頑張ってました。

正面蹴りに入る前に膝タッチで抱え足の意識づけ!

その後実際に正面蹴りに入り基本稽古を終えました。

【組手基本】

ちょっと気分転換で組手することに。

組手構えを取りピョンピョンとフットワークします。

前手で突く『刻み突き』でした。

バンビの生徒はめちゃくちゃ元気が良いので楽しいですね。

生き生きとした表情で楽しく空手学んでくれています。

正面蹴りも練習したあと、実際にミットを蹴ってみることに。

難しいことは抜きにして、思いっきり蹴り!

買ったばっかりの小っちゃなミット。

的が小さいしとにかく固いし、柔らかいのにせなアカンかった。

超元気いっぱいでミットを蹴って稽古を終えました。

(つづく)

モンキークラス

【ルーティーントレーニング】

床での拳立て、かなりきつそうです。

でも固めておかないとね。

手技の瞬発力が出来なかったら膝をついて。

膝をついても良いんだけど、両手は肩よりも出来るだけ前に。

そしたら難易度上がる。

下半身の瞬発力は、基本稽古の中で下半身の力をつけてからかな。

お尻歩きも滑らかさを意識してほしいところです。

まだまだロボットみたいだ。

【体幹トレーニング】

266分経過しました。

片足ジャンプと片足逆突き。

目的が大分浸透してきたかな。

意識を置くポイントを理解しだした感じ。

これをどう頑張れば、形の中でどこに役立つかイメージがつくはず。

【固定式基本】

四股立ち突きと斜角突きで下半身を鍛えました。

しっかり数えとけば良かったな。

四股立ちだけでも100本近くいったかな?

あるべき姿が想像出来た人は、しんどくても難しくても頑張れると思う。

頑張りは全て自分に返ってくる。

サボればライバルに離されるだけじゃなく、何より自分に負けたことになる。

反対に頑張れば自力が付くのである。

諦めず手を抜かず頑張れば、汗ダラダラ流しながら必死になって食らいついていた稽古も、いつの間にか涼しい顔でついてこれるようになってるはず。

それはホントの意味で力が付いたと言える瞬間です。

頑張るしかないよ。

基本稽古ってナンボでも手を抜けるし、反対に自分を追い込むことだって出来る。

こんな時、いつもしんどい道を選べる人になってほしいな。

手を抜かず信用貯金を増やそう!

【形】

不必要なおしゃべりも無く40分弱みんな頑張ってた。

当たり前のことかも知れませんが、真剣な表情で頑張ってた。

今日はある生徒に部分稽古の仕方を指導しました。

覚えた形を何気なく打つのではなく、これまでに指導を受けたポイントを今一度、頭の中で整理しそこを意識して稽古します。

私の持論では思考することなく10回打つ稽古よりも、予め要点を纏め意識して取り組む1回の方がよっぽど値打ちがあると伝えています。

どれだけ質の高い自主練が積めるか。

道場の中をグルグル回りながら、生徒一人ひとり異なる癖や意識するポイントをアドバイスしレベルアップを図りました。

中には今日の稽古で特に意識することをメモにし(道着に忍ばせ)稽古に励む生徒も居てました。

日に日に、心も身体も意識も成長しています。

生徒の心の成長に立ち会えることが教室を運営する上での醍醐味のひとつです。

自分ももっと頑張らなアカンと思わせてくれます。

先週の夜練でカタチになりかけていた挙動も家練で特訓してきたのでしょう。

「見てください」と言ってきてくれました。

些細なことかも知れませんが、私の理想とする道場に近づいています。

空手の持つ魅力や楽しさを道場の中で広め、夢中になる生徒をもっともっと増やさないといけないと強く想いました。

最後はいつもと同様に、試合のつもりで集中して1本形を打ち稽古を終えました。

”稽古は試合のように”

"試合は稽古のように”

【組手】

先週同様に形・組手に分かれて稽古しました。

北区大会に2種目出場する生徒と不参加組は組手に。

形オンリーで出場する生徒は引き続き形練。

試合形式をメインで行いつつ、展開に応じた試合運びについてケーススタディでした。

「あとしばらく」の中で、勝ってる時、負けてる時もそうですし、先取の有無も影響してきます。

蹴りの優位性も触れています。

形も組手もそうですが『基本に忠実に』

これに尽きるよ。

どれだけ基本が理にかなっているか。

基本を崩したらどうなるか、改めて説明したので良く分かったことでしょう。

難しく考えずシンプルにね。

”熱いハートとクールな頭”

自分から攻める気持ちを持つことと、試合展開を考えた動きが出来る冷静な判断ね。

最後の最後、ミットの動きに反応して瞬時に技を出す練習を。

・刻み突き

・中段突き

・ワンツー

・逆上

でした。

【居残り稽古】

Eさんとガッツリでした。

ガッツリ1時間弱かけて2つの形を確認しました。

練習熱心なEさん。

大分仕上がっていますね!

硬さが取れればもっと良くなりますね!

動画で確認しながら細かい部分を修正しては繰り返しの連続でした。

自己満足かも知れませんが、教室開いて生徒達一人ひとりと出会えてホントに良かったと思ってます。

仕事も道場も充実しています。

もっと頑張ろうと思わせてくれます。

出会いに感謝!