ブログ

2024年4月20日 (土)道場稽古98

こんにちは!

黄砂で車が汚い、、

朝からこれじゃテンション下がります。

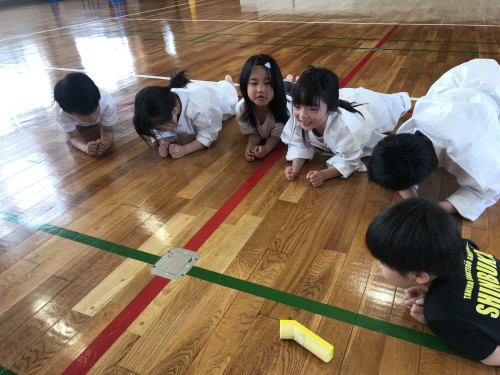

バンビクラス

00・早練

01・ウォーミングアップ

02・体幹

03・固定式基本

04・形

モンキークラス

05・体幹トレ

06・ルーティーントレ

07・固定式基本

08・形

09・組手

10・居残り稽古

-バンビクラス-

【早練】

審査と大会の間隔が無いので、3つ形を練習しないといけないY君。

審査向けの形と平安二段を早練しました。

四の形と十二の形は全て基立ちで行うようにね。

クルっと回った時の立ち方がとても大事です。

肩幅の回れるようにね。

追い突きの時、引き手は強く取れていますが、中段受けも同様に強く取らないといけません。

胸の前でバッテン作って強い引き手と綱渡りにならないよう立ち方を気をつけてね。

平安二段は最後の四股立ちの演武線。

2本目と4本目のルートは、1本目と3本目の手刀下段払いの手先です。

気になるのは上段揚げ受けの時の立ち方が浅いこと。

重心を下げて前屈立ちね。

【ウォーミングアップ】

軽く身体を動かすことから始めています。

ジョグ・ダッシュ・後ろ向き・サイドステップ・足上げ・うつ伏せダッシュ・仰向けダッシュ

ラダーは使いませんが、グーパーやシャッフルなんかのちょっと複雑な動作を入れて頭の体操しようかな。

60分しかないので、待ち時間の長いラダーは使わないことにします。

横一列で一斉に行うことで、時間短縮図ります。

【体幹トレーニング】

初バランスディスクちゃうかな。

ゆらゆらと不安定な状態の中、軸に意識を置きます。

今日は片足立ちを3分間行いました。

フラフラでしたが108分間頑張っています。

K君の美しい片足立ち。

姿勢が良いので形が楽しみですね。

【固定式基本】

今日はバンビクラスにも下半身強化でした。

四股立ちの状態で両手を頭上にあげ軸を整えます。

良い姿勢を保ち四股立ち突きでした。

引き手や突き、中段横受け・上段揚げ受け・下段払いの他、基立ちとなり左右の正面蹴りでした。

正しい基本を何度も何度も繰り返し基礎固めです。

カッコ良く技を極めるには、動かないこと!

ピタッと技を止めるようにね。

道着が擦れる音が出るくらい強い引き手を意識してみよう。

【形】

幼児たちも形が打てるようになってきました。

固定式基本と同じで強い引き手が必要です。

まだまだ力強さが足りませんが、全体的に今日は生徒の成長を感じました。

神戸市と審査を控えるY君中心でしたが、他の生徒も全員形を指導することが出来ました。

今日の学びは足のバッテン。

中段横受けは胸の前で両手をバッテンして引き手パワーで技を出す練習をしていますが、

右追い突きした時の前足を後方でバッテンして回る指導を行いました。

今日これが見事にハマった。

ある意味幼児の指導はとても難しいですが見事にハマった。

どうしても綱渡りみたいになってしまいがちでしたが、ちゃんと回れるようになりました。

これは大きな収穫です。

審査がひと段落したら十二の形に移ろうかな!

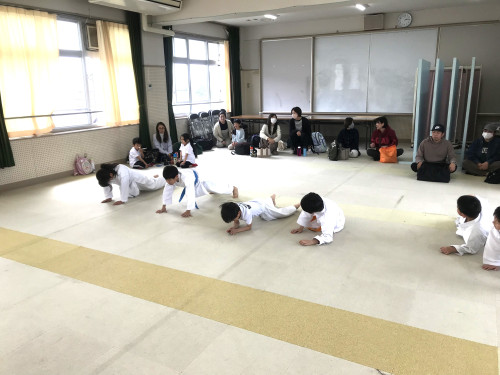

-モンキークラス-

【体幹トレーニング】

バランスディスク6個じゃ全然足りなくなってきました。

生徒が上達するためなら投資は惜しみませんが、今日も大きなバッグ2つです。

体育館に荷物を置けたらやりたいこと出来るのだが。

ディスクの上でプランクです。

今日はプランク一択で248分経過しました。

【ルーティーントレーニング】

拳立てする時は拳サポつけると良いかも知れませんね。

しっかり拳を固めていきたいと思います。

何度も言いますが親指は締めること!

手技と下半身の瞬発力も空手に必要なスキル。

バネ(スプリング)のようなイメージね。

お尻歩きすることで、自在に身体操作出来るようになることが目標です。

半身で技を極めたり逆腰を使えるようになるため取り入れてるよ。

テキパキ動いて時間節約しよう。

この時点で30分弱かかってた。

【固定式基本】

下半身強化でした。

四股立ちで姿勢の矯正から。

道場では糸東流の四股立ちを説明していますので、審査では正確に作れるように。

四股立ち突きも数多く突きました。

しんどくなってきたところからが自分との闘い。

歯を食いしばって根性みせてほしいところです。

自分の心までダマすことは出来ないので、膝を緩めずガッツを見せてほしいな。

踏ん張ることが出来れば、やがてそれが自信となり力がついてきます。

ここ一番で頑張り切れない人は、この先の成長もどうなるか分かりません。

簡単に諦め癖つけてほしくない。

しんどい時こそデカい気合出して乗り越えてほしいと思います。

それが出来る生徒が大好きです。

下半身トレまだまだ続きます。

今日は斜角突きに四股立ち突きも追加。

そこそこ長い時間続けたので足腰パンパンかも知れませんね。

白帯生には難しいとは思いますが、来週審査ですので猫足立ち手刀受けや四股立ち / 下段払い(突き)なんかも。

手刀受けは半身で技を極めますがお尻歩きの成果を発揮する時です。

下半身と上半身を絶妙に扱えないとカッコ良い技は出せません。

糸東流はスピードとキレを重視した流派ですので、もっとシャープに!

一太刀で相手をぶった切るイメージでね。

(最短距離で技を出すよ)

【形】

段々、自主練の色が濃くなってきました。

でもまだ難しいかな。一人で練習することは。

形練は、普段の指導を思い返しながら黙々と形を打ち込む時間にしたい。

それは帯や学年によって鍛える形が異なるから。

4年生はボチボチ指定形に突入しますが、3年生以下は平安二段と五段がメイン形。

基本形のレベルをひたすら上げる学年。

ましてや白帯生に指定形は早すぎます。

まずみんなに求めることは、

1・自分の練習スペースを自分で見つける。

2・一本いっぽんの形を集中してひたすら打ち込む。

3・人の邪魔をしない

4・課題を意識して稽古に臨む

このあたりが当たり前のように出来るようになれば張り詰めた緊張感の中、質の高い形練になると思います。

今日は4年生のK君、ひたすら真剣に形を打ってたな。

背筋の緊張感を維持することね。

決して猫背にならないこと。

手技のスピードがあるので今日みたいに自信を持って堂々と演武してほしいな。(目付は床じゃなく前方ね)

【組手】

「ゆっくり組手」を行いました。

ペア相手と遠間で、50パーのスピードとパワーで技の入り方の攻防練習。

意図は伝わったかな。

常に思考する癖。

いろんなイメージを膨らませることが真の目的です。

例えば、

・技の入り方

・間の取り方

・相手を誘う動き

・リズムやテンポを変える

・危険ゾーンに身を晒して相手をおびき出す

・カウンターを取る

・連続攻撃

・横の動き

・正中線を外した入り方

・手や足のフェイント

・プレスをかける

・一瞬動きを止める

・スライドを使った間の詰め方

・蹴りへの意識

・相手の動き出しに反応する

・フットワークにスイッチを混ぜる

・相手の突きを捌く

・逆体相手への攻撃

・引き込み

ざっとこんなところでしょうか。

課題を持って練習に臨むことがテーマでした。

試合では練習してきた技しか出せません。

咄嗟の対応が出来る選手はそれだけ、いろいろな状況を想定して練習しているからこそ一瞬の判断で技が出せます。

なので今日は、これまで道場で練習してきた技は禁止。

各人が創意工夫しながら技や、技に入る前段階の引き出しを増やすための練習時間に充てました。

闇雲に突っ込む組手ではなく脳みそフル回転してみました。

目指すところは、エサ撒いて相手をおびき寄せて、エリアに侵入してきた瞬間を取るスマートな組手。

もしかしたらメッチャ頭使ったので疲れたかも知れませんね。

反応力・判断力・瞬発力・頭の回転が必要です。

でもなによりも組手はハートね。

気持ちが弱いと組手になりませんので。

何度も相手を替え、40分近くやった。

駆け引き仕方や技の引き出し増えたのなら、なによりです。

1回目の今日は意識付け。

意図を理解していろんな引き出しを増やしていこう。

【居残り稽古】

組手の居残りは4名。

4名で試合形式でした。

ついさっき行った、ゆっくり組手で試した動きを実際に活かす場が試合形式。

試合とは読んでの字のごとく、試し合いの場。

勝ち負けなんかじゃなくて、テーマを持って試合形式に臨み課題を克服することが特に必要なこと。

えっ?!

こんな入り方あんの?みたいな自由な発想で挑戦していこう!

2024年4月13日 (土)道場稽古97

こんにちは!

注文していた道着が到着!

早めに道場入りしていただき新入会生2人と帯の締め方の練習です。

帯止め差し上げますのでお使いください。

また試合用の帯のサイズ合わせや刺繍色・幅選び、道着の仕立てなんかの打合せも。

先月、体験・見学のお問合せでやり取りを重ねる方から稽古中連絡を頂きました。(着信気づかずですみません、、)

体験教室は毎週土曜日13時から体育館で開催していますので、いつでもお越しください!

また見学の方も、いつでも大歓迎です。

教室選びでは、道場の雰囲気を知ることはとても重要だと言えます。

道場毎に大事にしているポイントや、拘りなんかもあるはずです。

近隣にはたくさん道場もありますし、納得いくまで観て体験して教室選びされた方が良いと思います。

当道場では、体験教室は2回までと制限させてもらってますが見学はいつでも何度でも大丈夫です。

勧誘は一切しませんのでご心配なく。

バンビクラス

01・ウォーミングアップ

02・体幹

03・固定式基本

04・形

モンキークラス

05・ルーティーントレ

06・体幹

07・固定式基本

08・審査向け基本 / 形

09・形

10・組手

11・居残り稽古

-バンビクラス-

【ウォーミングアップ】

体育館の窓を開け道場内をグルグルとジョグ。

ジョグからダッシュ、サイドステップ、バックラン、足上げでした。

一列に並んでジャンプ系なんかも。

これから短い距離、少ない回数でラダーなんかも取り入れていきます。

久しぶりの体育館。大きな音鳴らしても全然平気である。

それにしてもバンビ達は元気だし声も大きいし、なにより楽しそうに稽古してくれるので癒しの時間です。

もう一回子育てしてるような昔を思い出す不思議な感覚。

新入会生2人も良い笑顔を見せてくれます。

【体幹トレーニング】

サイドプランク・プランク・V字プランクでした。

インナーマッスル鍛えながらバランス感覚も養うV字プランク。

それぞれ1分間キープ出来るようになってくれば、次意識することは美しい姿勢ね。

これで105分経過しました。

【固定式基本】

基本的な立ち方と拳の握り方からスタート。

何度も同じこと繰り返して、頭と身体に染み込ませています。

親指で2本の指をグッと握ることが大事です。

握りの確認をした後、引き手に入ります。

ただの引き手ですが、これがまた重要です。

攻撃でも防御でも必ず出てきますし、手技のスピードを上げようと思えば、引き手を速くとることです。

ただの引き手がこれだけ重要なわけ。

引き手のポイントを記しておきます。

1・手首を曲げない(骨が折れてしまう)

2・脇を開かない(道着がシュッシュとこすれる音が出るくらいに)

3・肘と手首は床と平行(手首が下がると突きがしゃくれる)

4・拳はお腹よりも前に出さない(グッと引き込む)

5・高さは帯よりも上(上からコンコン叩いて脇腹の柔らかい部分)

脇が開かないのと手首に気をつけておこう。

悪い癖がつくと修正が大変。

基本がまずいと形の見栄えが上がらないよ。

引き手の次は突き。

2部で取り入れている突き方を試してみました。

このクラスは難しいこと言っても理解出来るはずがありませんが、意図を説明しました。

説明は割愛しますが、要するに右でついても左でついても同じところをめがけて突いてほしいです。

身体の中心ライン(正中線と呼びます)を突くようにね。

受け技も3種類。

焦らず急がずしっかり基礎を固めます。

・拳の握り方

・引き手

・突き

・中段横受け

・上段揚げ受け

・下段払い

・正面蹴り

・立ち方

この辺のことがスムーズに出来るようになるのが当面の目標です。

【形】

新入会生も交えて全員で『四の形』を練習してみました。

出てくる技は中段横受けと突き。

回る方向は、左 → 右 → 前 → 後ろ

これまでは形の時間見取り稽古してましたが、見様見真似でついて来てもらうことに。

途中、小休止も挟みつつ稽古を重ねました。

全体で形を打ち、今度は個別指導に移ることに。

気になったことを記しておきます。(全員に当てはまることばかりです)

1・引き手を強く取る

2・中段横受けは胸の前でバッテンを作る

3・立ち方は基立ち(前膝を軽く曲げておく)

4・おへそを真っ直ぐ前に向ける

5・肩幅程度に足を開く

順番を覚えることが出来たら、上記の注意事項を意識して形の練習をしてみてね。

(つづく)

-モンキークラス-

【ルーティーントレーニング】

体育館に戻り拳立ての時間を10秒に縮めました。

床が固かったかな。

上半身の瞬発力は変わらず3回。

まだ始めたばかりなのであまり上手く出来てませんが、これも回を重ねるごとにスピードが上がり平気で出来てくるんでしょうね。

楽しみです。

下半身の瞬発力もそう。

先週まで出来なかった膝立ちジャンプ。

ある生徒が飛べるようになったことに本人と一緒になって喜んでました。

いちにのさんで両手を上に上げた瞬間がジャンプのタイミング。

コツを掴んだら飛べました。

小さな成功体験をいっぱい積むことで、空手道を通じて自分に自信を持てるようになってほしいと心から願ってます。

先日、瞬発力を上げるトレーニングが紹介されたDVDを入手しました。

長いGW休みがありますので、そこで勉強し道場に持ち込みます。

うっかりお尻歩きが抜けていましたが、生徒の「忘れてるっ!」指摘で出来ました。(ありがとう)

骨盤の動きに足がついてくる感じね。

上半身と下半身が上手く連動すると、形に力強さが増すと思い取り入れています。

左右の骨盤の切り替えしも滑らかに行えるだろうし、シャープでキレのある形に成長しますように。

形が上手い選手の動きに、ぎこちなさはありません。

お尻歩きを通じて身体操作が出来ることが先決かな。

試行錯誤ですが、形の打ち込みはそれからでも遅くないと思っています。

身体の動かし方が頭と身体で理解した上で、形のレベルアップを図る方向で考えています。

自分の想うイメージの形(初速があって、自在に逆腰が扱えて、常に軸が整っていて、極めが強い形)に近づけば最高です。

生徒とまず目指す部分を共有することが大事ですね。

『何のために』が生徒に落とし込めているか否かで、成果も変わってきます。

同じことやって5伸びる人も居れば、1しか伸びない生徒もいてる。

日頃から言ってる『意識高く』

説明は相手の目を見て聞く。

極めてシンプルなことですが道場の課題のひとつです。

稽古前に一定時間、思いっきり全力で遊ばせるとその後の稽古は落ち着きを持って臨めると、ある先生の本で読んだことがあります。

そういう解決策は自分の引き出しには無かったな。

【体幹トレーニング】

大きく輪になって片足逆突きオンリーでした。

・片足立ちとなりジワッと真っ直ぐに沈む(軸を保つ)

・沈みきった状態で安定するまでキープ(床を掴む)

・曲げた軸足を一気に伸ばして逆突き(反対の足はしっかり抱え込む)

身体が前屈みになったりしないようにね。

体幹が強くなれば極めが強くなるよ!

形の競技力が向上することを信じて245分間続けています。

【固定式基本】

グッと拳を握れる生徒が居る反面、親指の締めが弱い生徒、しっかり握り込む習慣がついていない生徒がいるのも事実。

そんな理由があり始めたのが拳立てですが、今日は全員がしっかり握れていました。

短い本数を集中して突き、受け、正面蹴りでした。

今日指導した中段横受けの入り方。

忘れずにね。

自分の言葉で答えられるようになったら、理解出来たと言えます。

まだ指導中、目を見て聞けない生徒が居てます。

目を離すことなく、しっかり聞いてほしい。

【審査向け基本 / 形】

最後の最後、審査に向けて道場内審査会を行いました。

基本審査は立ち方や技が正しく理解出来ているか見ています。

気になったのは正面蹴り。

畳み一枚のスペースがあればどこでも稽古出来ますので修正しておこう。

形もひと挙動ずつ丁寧に指導し、一人で平安二段と平安五段を演武してもらいました。

一人だし人前だしみんな観てるしで、少し緊張したかも知れませんがこんなのも良い経験かもね。

全員をしっかりと観たうえで、審査の用紙を配りました。

受ければ受かる審査ではありません。

用紙をもらった人は、引き続き努力をしよう。

努力を怠らずにコツコツと継続することが一番みんなに伝えたいことです。

【形】

道場を広く使い想いおもいに形の時間です。

私はグルグル回りながら指導。

大会と審査を控える生徒が良い感じでやる気が伝わってきます。

新1年生のMちゃん、打つ形に力強さが出てきました。

表現が難しいですがノペッっとした単調な形もあれば、メリハリのある形があります。

最初から最後まで同じペースで進行し、技の強弱も全て同じな形を指しています。

(記憶に残らない形)

手技のスピードとタイミングが一致しだした感じかな。

後は立ち方の安定感です。

全体的に共通することとして技の一致性。

軸足の張りで手技のタイミングを取ろう。

それと余計な力感。

逆です。

技を極める瞬間は息を止めるのではなく、薄く口を開き呼吸を止めません。

呼吸を止めてしまうと窮屈な形になるので注意。

でも、スッスッ スッスッ息吹出すのはNGね。

形を打ってる最中の呼吸の仕方は、シンプルに歩いてる時となんら変わりません。

息吹を出さず、息を止めず。

歩いてる時と同じ自然な呼吸で形を打とう。

【組手】

残りの時間、ここからはグループ分けです。

組手競技に出場する生徒で試合形式。

・神戸市大会 形出場者

・審査会あり

・大会、審査会なし

は形の時間を取りました。

これまで形の時間中、本人の自主性を促してきました。

『自分でスペースを見つけて形を打ち集中力が欠けてきたら小休止を挟み、決して人の邪魔をしない』

です。

どうだったかな?

一度も形の方へいけませんでしたが。

私は主審しながら試合形式でした。

今日のテーマは間合い。

相手が間合いに侵入してきた時の反応の仕方です。

前で合わすか、バックステップで間を切るか。

一番ダメなのは反応出来ないこと。

そこを意識付けしながらの試合形式でした。

なかなか良い動きを見せてくれたK君。

中段突きも深くてフォームも良く、ビビらず前で組手が出来ていました。

動きの中で技をコントロールするのはなかなか難しいですが、試合形式の中で距離間を掴む他ありません。

道場では後方の副審に旗を上げてもらうには、長い突きを見せないさいと指導していますが、距離が詰まって状態では話は別。

踏み込みは小さく取り、逆に残心を大きく見せなければいけません。

中段差し合いの場面もありました。

どちらかに旗が上がらなけければ試合は止まりません。

間髪入れずに次の技に移らなければいけませんが、互いに次の一手が出てきませんでした。

日頃から言ってること。

攻撃後は軸足にタメを戻す。

タメが戻ってれば2本目、3本目と技が途切れません。

今日やってみて感じたことですが、待ち時間の方が長いかな。

体育館いっぱいを使って、60パー程度で互いに技を出す練習。

ひと組ずつ、試合形式で進めてみようなかと。

短い稽古時間の中で効率を上げていくには、対人稽古の経験を重ねた方が得るものが多いかな。

後半、アドバイスしましたが試合とは、試し合いの場。

自分がどんな技を試すか課題を持って臨めるようになると、凄く良い状態ですね。

例えば、

「フットワークひとつとってもワンパターンにならないようにリズムに変化をつけてみよう」とか、

「敢えて危険ゾーンに身を晒して相手をおびき寄せてみよう」とか、

「相手のワンとツーの間をカウンターで狙ってみよう」とかね。

本能の赴くままの組手もアリと言えばアリかも知れませんが、頭で考えられる人の伸びしろは無限大だと思います。

狙った技がドンピシャで極まれば組手の楽しさにハマること間違いなしとちゃうかな。

【居残り稽古】

R君遅れてゴメン。

帯と道着のやり取りが残ってて少しだけでしたが組手でした。

居残りでやったのはタイミングのおさらい。

前で合わす中段カウンター

後ろにバックステップしながら捌いて逆上

中段カウンターも相手の刻み突きを潜るくらい深く。

組手前は股関節回りの柔軟をしっかりめに詰まりを取っておこう。

動的ストレッチの「ランジ」なんかもお勧めです。

間を切ってからの攻撃にもバリエーションが欲しいかな。

引き込んでの裏回し蹴り。

身長も高く蹴り好きなのでストレッチを大事にして足が上がるようにしよう。

やってて全く面白くないと思うが、自分の長所となるようストレッチから大事にして蹴りに磨きをかけてほしいと思います。

裏腿伸ばしや座って足をハチの字(∞マーク)に回すだけで股関節の可動域が増します。

まだ上段蹴れませんので、これらをしっかりやってると足が上がるよ。

準備を大切にね。

残ってくれてありがとう。

2024年4月6日 (土)道場稽古96

Hello April !!

相変わらず花粉に悩まされていますが新学期がスタートする春は1年の中でも好きな季節です。

暑くもなく寒くもないこの時期はとても過ごしやすく朝から勝手にテンションが上がります。

通勤電車は、初々しいスーツ姿の社会人1年目がたくさん居て超満員ですが。

-バンビクラス-

0・早練

1・ウォーミングアップ

2・体幹

3・固定式基本

4・組手

-モンキークラス-

5・ルーティーントレ

6・体幹

7・審査向け基本 / 形

8・組手

【早練】

本日の早練は、神戸市大会に出場するY君と平安二段でした。

課題だった猫足立ち。

努力のあとが伺えます。

ちゃんと自主練してきたのでしょう。

随分立ち方が良くなってきました。

素早く回るコツと手技のタイミングを揃えることに十分時間を割き、

下段払いもシャープに出すコツを伝えました。

残る課題は、突きの高さ・技の力強さ・腰の締め

それにしても猫足立ちカッコよくなってる!

【ウォーミングアップ】

ジョグ・バックラン・サイドステップ・アンクルジャンプ・カエル飛びジャンプ・足上げ・股関節回し・ランジ

こんなことやってます。

サイドステップの時のようなリズム感が出てくるともっと良くなるよ。

【体幹トレーニング】

サイドプランク・バックフルアップ・V字プランクで102分経過しました。

1分間、腹筋に力を込めて身体を支えられるようにね!

焼き鳥の串が身体に突き刺さってるイメージ!

【固定式基本】

先週までに、引き手・突き・中段横受け・上段揚げ受けまで進みました。

新入会生が来てくれたので、繰り返しおさらいの時間を取っていますが以前からの生徒は、

もっと速く!

もっと強く!

どっちも引き手を強く取ることが重要です。

脇を開かないように注意してね。

さて3つ目の受け技、下段払いを学びました。

これがなかなか難しい!

しばらくは3つの受け技を中心に基本稽古が続きます。

左基立ちの作り方の作り方を記しておきます。(右基立ちは反対です)

1・右膝を床につける

2・左足の踵を右膝と横一直線になるように並べる

3・そっと立ち上がる(足を動かさない)

4・右足を真横(肩幅)に広げる

5・左膝を軽く曲げる

基立ちを作り正面蹴りの練習でした。

これを左右の足で。

正面蹴りのコツは、抱え足と引き足を取ること。

抱え足が無いと、サッカーボールを蹴るような感じになってしまいます。

抱え足の意識付けにミットを足元におき、蹴りの練習を行いました。

抱え足が無いとミットを蹴っ飛ばしてしまうので、障害物を使って空手の蹴りになるよう練習しました。

【組手】

形の特訓を予定していましたがミットに興味津々のバンビ生たち。

ミット打ちしようかとも思いましたが、組手基本が先でした。

構え方とフットワークから。

構え方を記しておきます。

1・おへそを真横に向けて立つ

2・顔だけ正面に向ける

3・動きやすい程度のスタンスを取る

4・両膝を軽く曲げる(曲げっぱなし)

5・つま先の向きはハの字

6・両方の踵を軽く浮かす

7・前拳は顎の高さ

8・前拳側の腕は軽く肘を折る(ふところを大きく)

9・奥拳は胸の前

構え方の次はフットワーク。

歩幅を変えず膝下を柔らかく使ってフットワークします。

ここでも軸が大事。

お尻を振ってはいけません。

焼き鳥の串が刺さったイメージです。

もうひとつ、膝は軽く曲げたまま。

膝をピンっと伸ばしてはいけません。

最後に前拳で突く練習(刻み突き)と奥拳で突く練習(中段逆突き)行いました。

バンビたちは活気があって良いですね!

(つづく)

-モンキークラス-

【ルーティーントレーニング】

これから体幹トレーニングと同様にルーティーントレとして下記を取り入れます。

形の競技力を上げる目的として手技の瞬発系

もうひとつ お尻歩き

組手の競技力向上を目指し下半身の瞬発系

拳立てで拳の握り方の矯正

この4つを行います。

説明に時間を割くのは初めの一回目だけにしたいので、よく聞いてほしいところです。

さっき言ったばかりのことが出来てないと、聞いていないのと同じ。

また説明しないといけなくなるとみんなの時間が奪われてしまいます。

一人を取るか全体の進行を大事にするか、、

なのでよく聞いてね。

拳立ては前回に引き続き15秒。

しっかり拳を固めよう。

言いたくなかったけど、空手習ってて拳も握られへんのは空手じゃないよ。

拳立ての握りは、『今』だけじゃないよ。

稽古中ずっとやで!

手技の瞬発力はクラッププッシュアップ。

時々やってた内容なので、知ってる生徒もいたことと思います。

瞬発力が無さすぎる生徒がやると顔面を負傷するのでずっとやってなかったが取り入れていきます。

これを集中して3回だけ。

糸東流らしくスピード感溢れる形が打てますように。

もうひとつ形向けはお尻歩き。

これは、骨盤を柔らかく使い技にしなやかさを出す目的で取り入れます。

糸東流は形の種類も他流派に比べダントツで多く、複雑で難易度も高い形ばかりです。

下半身と上半身の連動で形が打てないと、人々を魅了する形は打てません。

逆腰ひとつ取っても、もっと小さくもっと速く腰を操れなくてはいけません。

トップクラスの選手は、これを普通にやってしまいます。

とても奥が深い形の世界。

滑らかにしなやかに身体を操作できるようにお尻歩きを取り入れていきます。

これも短い時間集中してね。

というか形が上手くなりたい生徒は、今日学んだ内容を家でやっててほしいです。

努力しよう。

下半身の瞬発力向けメニューは、膝立ちからのジャンプ。

跪座の姿勢を取らずやること。

今出来なくても、心配することは無い。

毎週やるので絶対瞬発力はついてくる。

今日は両腕の使い方を説明するの忘れてた(ゴメン)

これも上半身の使い方が分かれば、よりスムーズに出来るようになる。

立ち上がったあと、間髪いれずに立てたミットの上を両足ジャンプ。

プライオボックス導入するまではミットでやろかな。

一瞬のスピードを上げて組手で主導権を握れるように取り入れます。

30分かかってしまいましたが、もっと短時間で効率的に鍛えていきたいと思います。

目安はこのあとの体幹トレと含めても10分前後で収めたいと思います。

瞬発系は長時間やっても疲れて効果が得られないと聞きますので、少ない回数を全力フルスピードでやり切ろう。

”継続は力なり”

コツコツ型の道場らしく、地道に努力出来る人を育てたいと思います。

【体幹トレーニング】

片足逆突きを両足で、片足飛びも合わせて行いました。

軸を整えてトレーニングすることが大事です。

これで242分経過。

体幹トレはなんと4時間超えてしまいましたね。

体幹のための体幹トレにしていてはダメです。

軸を意識して形や組手に活かすためにやってます。

そもそもの目的を見失わないように。

形を打つ際中、軸で動いたり回ったりしてほしい。

身体が大きく波打ってたりしてるうちは、意識が足りないよ。

形は大振りにならず(動かず)、シャープに切れ味鋭く動けるように。

もう一度言いますが、軸を意識して形を打とう!

そのための体幹トレしてることを忘れたらアカン!

【審査向け基本 / 形】

バンビから上がったAちゃんとH君。

2部お試し中のMちゃん。

そろそろ審査出陣が近いY君。

この4人で審査向けの稽古でした。

他の生徒は余計なおしゃべりも無く、しっかり見取り稽古していました。

先週は緊張からか形を間違ってしまった2名の生徒。

今日は気合MAX!

集中力MAXで2度目の道場内審査を無事合格!

良かった!

気持ちのこもった良い顔つきで挑んでいました。

用紙をもらったから終わりじゃなくて、当日まで努力を重ねるようにね。

努力する大切さをゆり空手で学んでほしいと思います。

このあと、青・オレンジで平安二段と平安五段。

白帯生は平安二段を打ちました。

形を間違えているうちはまだまだ。

打ち込んだ量が十分とは言えません。

試合でも審査でも形を間違えたら絶対に勝てないし、合格なんて出来るはずがありません。

試合に出ると決めたなら、大会に向けて本気で取り組んでほしい。

上手い下手ありますが、順番間違うのはあり得ない。

厳しい一言ですが本気でやってほしい。

【組手】

遠い距離で2列で向かい合いあって刻み突き。

ブザーに反応して前に立つ相手より先に技を極めます。

引き手を取り残心するまでが突き、長い距離が出せるように。

階下が図書室なので遠慮ぎみですが、来週から体育館に戻ります。

思いっきり踏み込んで練習したいですね。

刻み突きに十分時間を取り、次は中段突き。

中段突きも刻み同様に直ぐに引き手を取り、軸足のタメに戻します。

ここでも意識の話をしましたが、意識の高い生徒は軸足のタメにダイレクトで戻しますが、そうでない生徒は無意識のうちに棒立ちになり、次の号令を待ちます。

しんどい練習してる中で無意識に手を抜いてしまう生徒と、膝を四股立ちの状態でキープし続ける生徒の違いは下半身に表れてきます。

なんで膝のタメが必要なのかは先週の稽古で理由を説明しています。

稽古の流れを切って、ここでまた説明の時間に戻ってしまえば歯を食いしばって頑張る生徒の気持ちが途切れかねません。

タメがあるからこそ、次の攻撃に移ることが出来ます。

意識が足りないままだと、来週から取り入れる試合形式で嫌でもわかることだと思います。

中段突きのあとは、ペア相手が刻み突きの状態でキープ。

その下を潜って極める中段突き(もういっちょ)

相手の刻み突きが上空を通過するイメージで深く潜ります。

軸足の踏ん張り方は、今日説明した2つのうちどちらでも構いません。

でもやってはいけない踏ん張り方だけはやっちゃダメ。

これは自分の身体が支えやすい方を取り入れてくれたらオッケー。

支え方をそれぞれ試してみたあとは突き方。

スピードが増す突き方と、相手の攻撃を受け流しながら入る方法。

これも自分の入り易い方を選べば良いです.

ひと通り試したあと、今度はブザーに合わせ互いにポイントを取りあう練習です。

刻み突きは、顔面の5㎝手前でコントロールすること。

中段突きは、相手の道着をかすめる程度を狙います。

互いに長い線を見せた後、素早く引き手を取り残心に移ります。

稽古始めに取り入れた、手技の瞬発力がここでも発揮する場面です。

今はまだブザーでやってますが、最終的にはペア相手と駆け引きやフェイントの中から技を極める練習になります。

もちろん突きはフルスピードで。

緊張感あふれるギリギリの緊張感の中で稽古することで、技が研ぎ澄まされていきます。

笑顔で練習しているうちは全然まだまだ。

気を抜けば相手に極められる緊張感の中で稽古していきたいな。

最後は蹴りの練習。

ルールが見直されたことにより、蹴りでポイントが取れる選手は有利し試合運び出来ます。

ということは蹴りの練習と同時にガードの練習も必要です。

ペア練で同時に練習でした。

受けは両手を使い身体の前で。

目を瞑ってはダメ。

蹴りは膝から下を脱力しムチのように扱えるように。

蹴った後は当然引き足を取るよ。

上段蹴りは10㎝手前で足を伸ばしきり蹴って、引き足を取り残心です。

※ 来週から体育館に戻ります!

17:00まで使えますので、居残り稽古したい人は連絡ください。

形する人は自主練がメイン。

組手したい人は予め連絡くれると嬉しいです。

但し神戸市組に限ります。

残らない人は速やかに退出するように。

居残りの人はダラダラ残らないこと。

17時には完全下校しないといけないので16時40分頃までね。

※※審査の申し込み用紙と費用は13日の稽古が締め切りです!

2024年3月30日 (土)道場稽古95

こんにちは!

天気も良く朝から洗車で一日がスタート。

4月の後半に審査を控えていることもありますし、級ごとに求められる基本と形を重点的に稽古しました。

今日、審査用紙を貰えなかった生徒は、指摘を受けた部分を修正し次週用紙を貰えるよう頑張ろう。

新しく入会された方の手続きもありましたので今日は早練を見送りました。

-バンビクラス-

1・ウォーミングアップ

2・体幹

3・固定式基本

4・形

-モンキークラス-

5・体幹トレーニング

6・審査向け基本 / 形

7・組手

バンビクラス

【ウォーミングアップ】

稽古前に新入会のK君とMちゃんの自己紹介でした。

新1年生と年長さんばかりで、すぐ溶け込んだ様子でした。

バンビ3人目のMちゃんです。

ジョグやサイドステップやいつものメニューのあと先週すっかり忘れてた、うつ伏せダッシュと仰向けダッシュ。

競争は小さい子に大うけですね。

みんな元気よく楽しみながらのアップでした。

【体幹トレーニング】

本日の体幹トレはサイドプランク・プランク・V字プランクでした。

焼き鳥の串が身体に刺さったイメージで真っ直ぐにね。

身体を支えられるだけの腹筋が必要です。

これで99分経過しました。

【固定式基本】

これから始まる空手道人生でまず最初に覚える立ち方です。

閉足立ち → 結び立ち → 平行立ち → 八字立ち → ナイハンチ立ち → 四股立ち

このあと引き手の取り方を練習し、突きも学びました。

引き手は脇を締め、突きは正中線且つ鳩尾を狙います。

先週の体験でふれた中段横受けをなんと覚えていました。

この日も何度も何度も繰り返し、新たに上段揚げ受けに入りました。

いっぺんに受け技3つは覚えず、ひとつずつ進めています。

このあと左右の正面蹴りで基本稽古を終えました。

正面蹴りで大事なことは、

1:おへそを正面に向ける

2:前膝を軽く曲げたまま蹴る

【形】

新入会生は見取り稽古。

先輩生徒達で四の形でした。

形で大事なことは、技を出したあとはピタっと動かないこと!

それと強い技を出さないといけません。

強い技を出すには、引き手を思いっきり取ること。

あと基立ちなので、前膝は軽く曲げておこう。

5回程度、全体でひと挙動ずつ打ち自主練に移ってもらいました。

その間、2名の生徒と平安二段でした。

覚え始めた段階ですので、こちらもひとつずつ。

10分程度でしたが個別練習会でした。

来週から2部に上がるAちゃん。

猫足立ち、四股立ち(長さと幅と軸)と平安二段しっかり練習しておいてね。

(つづく)

モンキークラス

【体幹トレーニング】

体幹トレに入る前に新たに取り入れることにした "拳立て”

拳の握り方がなかなか修正出来ないこともあり、これから15秒やります。

静止した状態をキープするメニューから動きを加えた体幹に移行しました。

形でも組手でも必要な体幹力。

地味で退屈でいまいち強くなった実感持ちにくいかもだけど、やってきたことに間違いはないはず。

基本や形・組手の、いろんな場面で自分の軸がいまどこにあるかを意識して稽古に励んでほしいと思います。

特に移動基本の中で軸を意識し、自ら整えることが出来ればさらに美しい形に成長することでしょう。

組手では、技の極め・コントロール(当てちゃダメ)が大事ですので、いかに自分の身体を細かく制御出来るかが重要な要素となります。

体幹が強い人の特徴としては、動きにメリハリがつけられることが挙げられます。

ゆったりとした動作から急に素早く動くなど緩急を使いこなせます。

片足逆突きを左右で、片足飛びで合計239分経過しました。

空手でも必須のスキルなので地道に頑張ろう。

【審査向け基本 / 形】

4月28日の審査会に向け、道場内審査を行いました。

初めての取り組みで手探りでのスタートでしたが、一人ひとりをしっかりと観て判断したかったから取り入れてみることにしました。

青帯6級以外の生徒は見取り稽古。

審査当日の内容をそっくりそのまま再現でした。

シンプルに正しい立ち方と技を頭で理解し身体で表現出来ればオッケーです。

なにも初めてのことをする訳でなく、普段通りするだけ。

6級基本は、若干の修正をする程度で大丈夫でした。

基本の次は6級形。

28日は平安三段と五段を審査しますので、そのリハーサル。

ひと挙動ずつ、次の動作(立ち方と技)を私が言葉で伝えその通り動いてもらいます。

前屈立ちと基立ちの区別がついていること。

受け方ひとつとっても、正しい理解が必要です。

久しぶりの平安三段、ちょい怪しい生徒も居てましたがリハーサルで持ち直しました。

このあと、一発勝負で各1本ずつ形を打ちました。

同様の進め方で7級オレンジ帯たち。

基本審査では、四股立ち突きが出てきますが運足や角度が大事です。

気になった点は正面蹴り。

今日の稽古で "正解" を伝えていますのでしっかり修正するようにね。

あとおへそが流れないよう腰を締めておこう。

突きは肩の力を抜くことも忘れずに。

7級形は平安五段。

おっと四の形、十二の形が抜けてた。(ゴメン)

これもリハーサル後に一発勝負でした。

10級9級白帯組。

基本審査のひとつ左右の突き。

どこ突いてるかを審査してるよ。

上段じゃなく中段ね。

もっと言えば、正中線且つ鳩尾の高さ。

普段の通りね。

前屈立ち 中段横受け / 基立ち 追い突き

こんなのも出てくるよ。

白帯形審査では、四の形・十二の形を審査します。

5月の大会に向け平安二段の特訓してるのに、今日また四の形・十二の形です。

頭が混乱するかもですが、良く聞いて集中するしかありません。

最後は一般白帯。

修正しておいてほしいところは、

1・軸足の角度

2・正中線を晒さず技を出す

一般の基本審査は、少し難易度が上がり回し蹴りが入ってきます。

基本の回し蹴りはとても難しいので、繰り返し稽古しておいてください。

形審査は平安形を5つ全部です。

4月の間は、平安形をまんべんなく打ち準備万端にしておきましょう。

総括

周りの人に気を取られること無く、自分のやるべき事に集中出来てきた印象を持ちましたが、基本で言えばまだ悪い癖が抜けきらない場面が見受けられます。

ほとんどの生徒に何かしらアドバイスを送っています。

見取り稽古の時間が長く続きましたが、道場開設から続けてくれている生徒の成長を感じられた瞬間もありました。

スタートした頃は、まったく集中することが出来ずおしゃべりに夢中だったのに後輩生徒たちの稽古をじっと観ていました。

始めて受けた審査会の時はおしゃべりしまくりで、私からも他支部の先生からも注意を受けていたことを覚えています。

その頃から比べると、随分落ち着きが出てきた。

用紙を受け取った生徒は、気を緩めず稽古に励んでください。

貰えなかった生徒は次週また審査します。

今日なにがダメだったか分かってるはず。

試合も審査もあって大変だけど、自分の頑張りひとつです。

ここを乗り越えよう。

【組手】

審査向けの時間配分が全く読めず、組手は30分弱しか取れず予定していたメニューが少しだけで時間が来てしまいました。

2列になっての打ち込み。

刻み突きと中段突き、それとワンツーこれに絞っての稽古でした。

打ち込みはなにも考えずにやっててもダメ。

距離やタイミングなんかが大事です。

稽古に入る前、プレスやフェイント間合いを使って技に入ることを伝えていますが、その意識が見られる人とそうでない人が居てる。

無意識で本能に任せて動くことも時には必要かも知れませんが、今は「基本に忠実に」

脳みそフル回転で実のある練習にしていこう。

技ひとつとっても相手をイメージしながらの質の高い練習を心がけよう。

突き終わりの軸足にタメを戻すことが今日の学びでした。

これが有るのと無いのとでは、なにがどう違うかを説明しています。

説明は割愛しますが、打ち込み稽古で身体にしっかりと落とし込んでおいてほしいです。

4月2週目から体育館に戻ります。

戻ったら神戸市大会に向けて試合形式を取り入れます。

(防具は自分で準備出来るようにしておこう)

あと一回、基本に忠実にミット打ち込みです。

2024年3月23日 (土)道場稽古94

こんにちは!

先週の名探偵コナンの放送は空手道場が事件現場でした。

蘭ちゃんの演武で番組がスタートし、ちょうどブログ書いてる最中でした。

さて本日の稽古は足元の悪い中、体験教室に1年生男の子と年長さんの女の子2名お越しくださいました。

自慢のバンビクラスの生徒たちと元気よく1時間空手頑張りました!

入会して3か月から半年くらいの子(なかには1年前後の子も居てます)ばかりですので、スッと馴染めるんじゃないかと思います。

春先は新しいことにチャレンジするには丁度良いタイミングなのでしょうか。

他にも問い合わせが続いていてホントに有難い限りです。

稽古体系を2部制に分けたことにより、募集する道場生の数に余裕があります。

一人ひとりを、しっかりと目が行き届く範囲で募集し続けますので空手道に関心をお持ちの方がいらっしゃいましたら、お問い合わせくださいませ。

-バンビクラス-

0・早練

1・ウォーミングアップ

2・体幹

3・固定式基本

4・組手

-モンキークラス-

5・体幹

6・固定式基本

7・形

8・組手

バンビクラス

【早練】

神戸市大会に出場するMちゃん。

いつも開始時間の30分前に道場入りし早練スタート。

先週指摘した癖も把握した状態で、本日も形稽古でした。

やっぱり意識するしないで、形の精度は異なりますね。

良く頑張っています。

次は立ち方の安定感が欲しいところ。

足裏のどのあたりに体重をかけたら良いのか指導しました。

2部練の体験待ってるよ。

そうこうしてるうちに、もう一人神戸市組のY君。

彼の形をチェックし立ち方を指摘しています。

基立ちは縦の長さがもう少し必要。また前膝を軽く曲げて棒立ちにならないように。

猫足立ちと四股立ちは上半身が崩れているので壁に背中をつけているイメージを持とう。

上段揚げ受けは、反対の肩口から技を出すようにね。

来週も早く来てね。

【ウォーミングアップ】

幼児たちとジョグ。

ジョグからバックラン・サイドラン・サイド足上げ・カエル飛びジャンプ。

おっと仰向け(うつ伏せ)ダッシュ忘れてたなー。

【体幹トレーニング】

自分の身体を支えられるようにするには体幹の力が必要です。

やっぱり一番人気はV字プランク。

一番キツいメニューですが鉄板です。

他にもサイドプランクとプランクで96分経過しました。

おへその下に意識を集中させ動かない練習でした。

【固定式基本】

基本稽古に入る前に

・正座の仕方

・座礼

・立礼

・拳の握り方

ここからスタートしました。

誰もが一番初めに学ぶことです。

バンビ生たちが良いお手本を披露してくれました。

今日学んだ技は、

・引き手

・突き

・中段横受け

・正面蹴り

やっぱり楽しいですね!

ニューフェイス君(ちゃん)が来てくれると!

新鮮でした。

何よりも先輩生徒が超デカい気合を出してくれるので、こっちまでテンション高まります。

もうすぐ2部に上がる、新1年生のMちゃんが前で号令かけてくれました。

人前で号令とお手本見せてくれますので、凄い成長だと思います。

出来ることを任せて、生徒に出来るんだ!という自信をつけさせてあげたいと思います。

その間、私は体験生と中段横受け!

突き・受けのあとは、蹴り!

左右で何本蹴ったかな?

【組手】

組手基本でした。

先程の固定式基本と同じ正面蹴りを左右の足で5本ずつミットめがけて蹴り!

正面蹴りのあとは、バンビ生にとっても初の回し蹴りでした。

正面蹴りのコツは上足底で蹴ること(背伸びした時床についてる部分)

回し蹴りのコツは足の甲で蹴ること(指先じゃないよ)

(つづく)

モンキークラス

【体幹トレーニング】

今日は動きを加えた体幹トレーニングでした。

片足逆突きを軸足を替え2分間。

大事なポイントは沈んだ時にバランスを整えること。

安定したら一気に伸び上がって逆突き。

ここでも暫く体勢をキープです。

もう1種類は自転車こぎ。

クルルンファのキレを磨く練習で取り入れられる手法です。

地味にクランチ入れてるので、腹筋も鍛えてます。

これで236分経過しました。

【固定式基本】

基本稽古は切っても切れない大事なもの。

短い時間を集中してパパっと切り上げます。

下半身トレのメニューで、

四股立ち突きを50本。

屈伸逆突きを前屈立ちで左右行いました。

技は下半身から。

海の波しぶきのイメージです。

もうひとつ、左右の手で突き受けを連続して行う稽古でした。

(左)突き

(右)中段横受け

(左)上段揚げ受け

(右)下段払い

頭の体操がてら取り入れました。

【形】

事前に説明しましたが、個々で行う段階に入っています。

自分でスペースを見つけ、一本いっぽんを集中して打ちます。

集中が途切れたら小休止を自分の意志で挟み、決して人の邪魔をしてはいけません。

今日の形稽古の時間は40分取ることが出来ました。

私は、神戸市エントリー組を優先して回りました。

(今日は3人指導出来た)

大会が近づくとこんな感じで進めます。

もうひとつ、6月ファミリー形に挑戦するH家とともに稽古しました。

トライアングルで向かい合い、ブザーに合わせタイミングを合わす段階でした。

2回ブザーでタイミング合わせし、親子練習に入られていました。

6月の北区大会に向け特訓開始しました。

良い思い出になるでしょうね!

【組手】

ここ暫く組手1時間コースです。

3週続けて1時間取れてますね。

この日のメニューは、向かいあっての刻み突きと逆突きです。

刻み突き側は、創意工夫したうえで入る練習です。

創意工夫とは、

フェイント入れてみたり、

わざと刻みのモーション見せておいて2度目でホントに入ったり、

手足を使ってプレスしかけたり、

横の動きを混ぜてみたり、

構えをスイッチして入ったり、

足を上げて相手の意識を散らしてみたりを指します。

中段逆突き側は、相手の動き出しに合わせて潜ります。

まだ生徒にはお話した訳ではありませんが、カウンター狙うには洞察力も必要となります。

対戦相手の癖を見抜く力。

カウンターを極めるには、相手が仕掛けてくる瞬間のモーションを待ちます。

これが見抜けることが出来れば、面白いぐらいに中段取れると思います。

例えば対戦相手の癖の中に、

1・前拳が下がる癖がある

2・技に入る瞬間、息を止める癖がある

3・技に入る瞬間、身体に力が入る癖がある

4・技に入る瞬間、一瞬沈む癖がある

5・蹴る瞬間、両手のガードが開く

このような癖を見つけることが出来れば、その癖に合わせ自分が飛び込めば良いわけです。

ペア相手をグルグル替えながら、それぞれの目的に合わせ稽古を重ねました。

次、技を出すタイミング練習に入りました。

私たちの空手はポイント制です。

相手より速く技を極めることが出来れば良い競技空手です。

一番ダメなのは、相手の攻撃に反応出来ないこと。

相手より先に仕掛ける瞬発力と、相手の攻撃に反応出来るスキルが必要です。

今日は反応の練習でした。

ペア相手がスッと前に仕掛けた時(動き出し)に素早く反応して出鼻を捉える練習を刻み突きで行いました。

練習の意図を予め説明していますので、皆意識高く稽古出来ていたと思います。

最後は久々登場のテコンドーミットを使って蹴りの練習を行いました。

前足で蹴る刻み蹴り。

これを上段に蹴り練習です。

3拍子で蹴る入り方と1拍子です。

難易度は高いですが当然、1拍子(スライド)で蹴る方が良いに決まってます。

スライドで蹴れるようにするため、ラダーでニーホップを取り入れていました。

蹴る瞬間に意識しておくことを記しておきます。

1・軸足踵を相手に向ける(より遠くの距離から蹴れる)

2・ガードを崩さない(相手は突きを合わせてくる)

3・高い位置を蹴るには、自分の上半身を倒す(やじろべえ)

4・膝から下のスナップを使い足の甲で蹴る(引き足を取る)

何人か上手くスライドを使える生徒が出てきました。

刻み蹴りを練習し、次はダブルで蹴る練習に移りました。

フェイクで中段見せながら、足を降ろさずそのまま上段に移行します。

試合で極めようと思ったら、相手に中段の意識を植え付けておく必要があります。

試合運びの中で、中段回し蹴りを何度か狙っておきます。

実際に蹴ってみても良し、蹴るモーションでも良し。

とにかく相手に中段を意識させておき、また来たっ!と思わせ相手の意識が中段にいったところで、がら空きの上段を狙う技です。

要するに伏線を張っておきます。

勝率を上げるには、頭を使って戦略的に戦うスマートさも必要です。

2つ蹴れるともっと組手が楽しくなると思います。

実際みんなの楽しそうな顔を見てると道場稽古が充実します。

全員ではありませんが、ほんのちょっぴり裏回し蹴りなんかも試してみました。

ルール変更があった競技空手において、蹴りの重要性が増してきます。(理由は今日説明したとおり)

形も組手も両方こなしてみんなで頑張ろう!