ブログ

2024年10月13日 (日) 第23回 神戸市空手道選手権大会 @常盤アリーナ

こんにちは!

多くの生徒にとって今年度の最終戦となる神戸市大会が常盤アリーナで開催されました。

体育館の駐車場は、あっという間に埋まってしまい探すのにひと苦労しますので、こんな時はバイクが一番。

ただ朝夕の寒暖差が激しく服装が難しいですね。

館が出場する年間の主要大会を各道場持ち回りで今期から準備することに。

私は春先のマスターズ大会と秋の神戸市大会を担当。

兵空連や神空連から届く大会要項を心武館用にアレンジし申込書の作成と配布、出場申込書とお金の管理、入金、コート役員や審判員の手配、ゼッケン番号リリース等。

ひとつ大会にエントリーするのに、これだけの準備を要します。

これまでは主に館長がこれらの事を引き受けてこられました。

大会だけじゃなく審査会や特練に関することまで。

ホントに頭が下がる思いです。

さて神戸市大会、私は第2コートでした。

朝から晩まで審判してますと、とにかく疲れる。

この日に向けて懸命に努力してきた選手に間違ったジャッジしてはいけません。

いつものパターンですと、

午前 形・午後 組手

今回はそうではありませんでした。

間近で観た試合で得た感想。

中学生女子のレベルの高い形競技

決勝戦、旗がキレイに割れましたが私は一つひとつの技にパワーが感じられた選手に旗を上げました。

4年生女子組手も面白かった。

優勝した選手はスピードと反応が圧倒的。

とにかくバネがあるので先でも面白いように取れるし、

眼が良いので相手選手の攻撃をもらってません。全部さばき切ってたかな。

無失点だったかも知れません。

差し合いになっても1本で終わらず2本目、3本目と繋ぎことごとくポイントを奪取していました。

取りに行くときにスピードが一瞬で加速するので危なげなかった。

良い試合観れました。

道場生では3年生R君。

形・組手ともに5位入賞でした。

この夏くらいかな。

思いっきりスイッチ入って、道場での取り組み方がホントに変わった。

癖が抜け繰り返し同じ指摘を受けなくなった。

週に1度(2回かな)の稽古だけでは、なかなか神戸市で上位に食い込む事は難しいですが今とても伸びています。

もともと身体も強いし身体能力も高い生徒ですので組手もっともっと伸びるはず。

来年の春が楽しみです。

最後に

試合とは練習の成果を試し合う場。

試し合う相手がいて初めて成り立ちますので、相手選手への敬意を忘れずに。

また主催する神戸市空手道連盟、所属する道場、審判の先生方、身の回りのお世話をしてくださったコート役員の方たちのご尽力があり成り立ちます。

腕試し出来る場があることを、決して当たり前と思わず感謝の気持ちを持って日々精進してください。

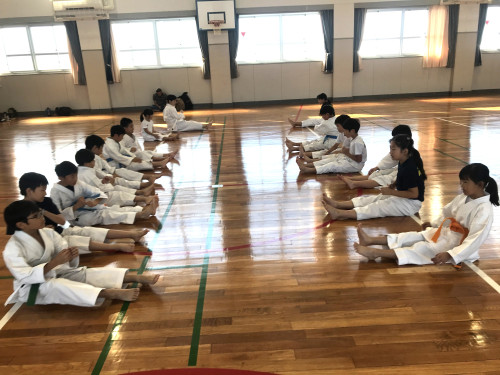

2024年10月12日 (土)道場稽古121

こんにちは!

秋は運動会のシーズンですね。

バンビ生の多くは運動会が重なり少々寂しい人数での稽古となりましたが、新たに体験に来てくれた子供達と今日も変わらず稽古を頑張りました。

-バンビクラス-

1・ウォーミングアップ

2・体幹トレ

3・固定式基本

4・ミット

-モンキークラス-

5・ルーティーントレ

6・体幹トレ

7・固定式基本

8・形

9・組手

バンビクラス

【ウォーミングアップ】

軽やかにジョグから始まりダッシュ・バックラン・サイドステップつ続きます。

抱え込みジャンプとアンクルジャンプ、グーパーしてからうつ伏せ(仰向け)でした。

それにしてもバンビのこの時間、いつもみんな元気だし可愛いしで大好きです。

いつもこっちが元気もらってる。

思いっきり走ったりジャンプしたり、誰が速いか競い合ったりしています。

【体幹トレーニング】

プランク・バックプランク・V字プランクで177分経過しました。

正しいフォームを教えて実際にその通りやってみると、顔を真っ赤っかにしてプルプル耐え忍ぶ体験生くん達。

1年超えの年長さんK君。

体幹が強くなってる。

これから形や組手を覚えていきますが楽しみです。

形を観てても体幹の力を使ってブレーキをかけている感じ。

【固定式基本】

空手教室に体験に来てくださいましたので武道で一番大事な部分、礼儀作法から学びました。

心と身体を鍛える事を目的としてスタートしたゆり空手。

青少年育成することで地域社会に貢献したいと考えています。

ですので技を教える前に礼儀作法からです。

正座の仕方、座礼、立礼の順に繰り返しました。

順序は “左座右起”

途中、跪座の姿勢を取ります。

跪座とは何か。

ちょい難しい小話でしたが知らないより知ってる方が良いかなと。

正座の姿勢にも拘ります。

手を置く位置や膝を揃え方にも拘り黙想に移りました。

正座から立ち上がり、次は立礼。

立礼は学校や習い事、近所の方へのご挨拶等たくさん行う機会があります。

立礼にも深さや目付の位置がありますので、そのあたりを学びました。

空手道を通じて美しい礼儀作法を学んでもらえたらと思います。

座学の最後は拳の握り方!

1,2の3で出来上がりの超簡単な拳の握り方の説明でした。

親指で人差し指と中指をグッと握って完成です。

キレイに握れているか確認の仕方は、拳を床に当てちゃんと当たっていればオッケー!

始めは立ち方の練習から。

閉足立ち

結び立ち

平行立ち

八字立ち

ナイハンチ

四股立ち

この順に進んでいきます。

基本稽古中は平行立ちが多いかな。

足を肩幅程度に広げて親指を真っ直ぐに向けて立ちます。

この状態で引き手からスタート。

力いっぱい引き手を取ったところで、少しずつカタチに拘っていきます。

美しい引き手を取るにあたり、気をつけるルールは3つ。

1・脇を空けない

2・手首を曲げない

3・引き手はお腹よりも引っ込める

体験生たちも元気で大きな声が出てました!

引き手の次は突き!

思いっきり全力の突きを何十本か繰り返した後、小話を。

突きを狙う位置について。

手短に説明すると、正中線と急所についてでした。

どこ目掛けて突けば良いのか。

そんなお話でした。

突きの後は正面蹴り!

この後ミット蹴るのでその前に予行練習といったところでしょうか。

構え方から蹴り方までひと通り覚えたところでミットに移りました。

【ミット】

小休止を挟んだところで、運動会から帰ってきた幼児3人組が合流!

丁度良かったのでミットのお手本を披露してもらいました。

この子達も始めて1年ちょい過ぎた頃。

立派に力強い突きと蹴りを見せてくれました。

前屈立ちとなり固定式基本で学んだ中段突き。

基立ちとなり正面蹴り。

デカい気合いとともにミット打ちして稽古を終えました。

体験に来てくれてありがとう!

また来てね!

*次週から暫くの間、南校舎2F多目的室で稽古します!

(つづく)

モンキークラス

【ルーティーントレーニング】

運動会の都合で1部の後半から合流した幼児3人組。

来月の垂水区大会でデビューを控えてることもあり、基本と形まで頑張って稽古することに。

凄くえらい!

お尻歩き、手技の瞬発力、下半身の瞬発力、腰切り、拳立て。

あまりの痛さに拳立て1秒で悲鳴あげてた。

膝立ちからの瞬発力もちょっとずつですが立ち上がれる生徒が増えてきた気がする。

これはやっぱり嬉しい。

スピードがついてきた証拠だ。

【体幹トレーニング】

足刀蹴り・レッグレイズ・バックプランクで318分経過しました。

久々登場のバックプランク。

淡々とやってるが、もう100回超えてるねんなー。

凄いわ。

【固定式基本】

良い集中力でした。

緊張感あふれる道場。

いつかどこかで触れたかと思いますが、上手くなる秘訣って "どんな練習をするかより、どんな意識で練習するか"

これに尽きると思います。

もちろん指導者は上手くいった時、やる気を見せた瞬間に褒め時を逃さないことも大事です。

生徒のモチベーションをあげ、その気にさせ稽古出来る環境を整えることもつくづく重要だと思います。

試行錯誤の連続ですが、指導する側にとって言葉の力ってとても重要です。

大会を前日に控え、とても良い基本稽古が出来たと感じています。

びっくりしたのが幼児3人組。

バンビとは異なる環境でも臆することなく、懸命に食らいついてきたこと。

普通に溶け込んでいたことに成長を感じました。

突き、受け、蹴り、四股立ち突き、斜角突きを30分程度稽古しました。

ひとつリクエストするとすれば、突きや受けは腰を入れること。

腰切りやお尻歩きしてる成果をここで発揮します。

色帯になると、このあたりを求めていきます。

技の一致とタイミング。

上半身と下半身を分けて使えるようにね。

始めは大きく動かし、どんどん小さくしていこう。

基本の時からスピードと極めも意識が必要です。

予備動作が遅いとパリッとした形は打てないよ。

ルーティーントレでやってる手技の瞬発力。

発揮するのはここね。

斜角突きでつま先の切り替えしとタイミングを合わせます。

同時に腰の締めも忘れずに。

パチンと言った具合にね。

【形】

神戸市組中心に調整しました。

こう打ってほしい!

そんな願いを込めた形練の時間でした。

平安二段・平安五段・バッサイ大に分かれて細かい部分にまで焦点を当て指導しています。

形は初めと終わりのインパクトが大事です。

キレとスピードに乗った立ち上がりと、最後は力強い極め。

初動の速さを上げる方法は普段から言ってる通り。

指導していて良い感じに仕上がったと思っています。

何よりも集中力が素晴らしかった。

やっぱり大会に参加するって大事なことだな。

ひとつ勝ちたい!

入賞したい!

目標があるからこそ努力を続けられるんだと思います。

普段から頑張っている生徒には良い思いさせてあげたいと思う。

【組手】

今日も2つに分かれての組手稽古でした。

前回に引き続き刻み突き。

打ち込みでした。

ミット相手に、入り方と距離を掴むことがテーマです。

そのあたりどうだったでしょうか。

技に移るタイミングが掴めてきたら、相手にバレない工夫が今後は必要です。

技を出すタイミングが分かるのは、何らかの癖があるから。

試合で技を極めようと思ったら相手に悟られてはいけません。

顔の表情であったり、突きが2挙動になったり、一回沈んだりがそれに当たります。

ただ何となく突きを打つ時間にするだけじゃなくノーモーション。

そこに意識を置いて打ち込みしなくてはいけません。

さてもうひとつは試合形式。

生徒の希望でした。

ホントは、間合いの練習をするつもりでしたが、調整を兼ねて7割の力で試合形式することに。

7割と言ってもステップは100パーで。

力加減は70パー。

技の確認が主な目的です。

どうしても試合の組み立てが一本調子になりがち。

途中で本来のやりたかった、間合いの練習を挟みました。

ホントはもっと深い説明を入れて、「前」と「後ろ」の間合いで稽古したかったのですが、今度詳しくやりたいと思います。

簡単に言うと軸を置く位置を少し変えるだけで、相手に距離をダマす方法についてでした。

今日やった引き込みを上手く使う練習です。

組手は経験がモノをいう競技です。

試合経験を重ねることで、相手との駆け引きや技の引き出しを学んでいきます。

どっちかというと形練に多くの時間を割くゆり空手。

道場だけでは不十分なので大会参加や特練なんかで経験を沢山積んでほしいと思います。

勝っても負けても自分のベストが出せれば悔いは残らないはず。

明日は普段の稽古の成果が出せるよう期待しています!

劉衛流 KARATEセミナー 世界王者たちの「形 ・ 極意」 3/4

こんにちは!

豪華講師陣による劉衛流セミナー3本目です。

競技で活かせるテクニックが満載。

流派は異なりますが、応用出来る身体の使い方も多く学びの多いセミナーDVDです。

ここでの学びを生徒に還元させたいと思います。

インプットとアウトプットの繰り返し。

08・清水 由佳先生によるクルルンファ

09・上村 拓也先生によるスーパーリンペイ

10・特別演武

【清水 由佳先生によるクルルンファ】

全日本で形試合の解説でよく見かける清水先生ですが、剛柔流の形の中で個人的に好きなクルルンファのセミナーでした。

受講者は中低学年が多く説明の仕方なんか小さな子が分かるようにかみ砕いています。

溜めて溜めて軸で回る回転の仕方なんて、遊びを交えながら要点をしっかり押さえられたもの。

手慣れた感じです。

これも教範記載の挙動順に沿って説明してみます。

第4挙動

掬い受けと押え受けを前進しながら3回繰り返すところです。

半後屈立ちとなり、掬い受けを下段払い受けに切り替えしますが、高校生ともなると筋力がついているので勢いがつき過ぎて頭がブレてしまうとのこと。

修正方法はこうでした。

①掬い受け(三戦立ち) → 下段払い受け(半後屈立ち):腰の勢いだけを使い、肩に力は入れず、円運動で真下に落とす

②下段払い受け(半後屈立ち) → 掬い受け(三戦立ち):跳ね上げる締めと腰の切り替えしでピタっと止まる(ムズい)

一言で表すと『鼠径部のエネルギーを持って極める』でした。

第7挙動

正面蹴りから四股立ちとなり肘当ての挙動ですが45度に踵が揃ってなければいけません。

右足:真横

左足:真後ろ

両踵の先にお尻を乗せる

平安二段で演武線を説明するのに苦労していました。

第10挙動

天地の構えから回し受けに入るところです。

スーパーリンペイにも出てくる、回し受けなかなか難しい技ですね。

美しい見せ方は、息を大きく吸い込むことで両手を深く引き込め、大きく息を吐くことで脇を締め相手を押し出します。

(吐くと脇が締まる)

第11挙動

向きを東方向に変え三戦立ちとなり左掛け受けする挙動ですが、ここでの入り方が独特でした。

見せ方としては、左手だけで受けるのでなく右手で素早く流し受けを入れダブルで受けること。

この挙動を反対方向(西)にも繰り返しますが、次の使い方を覚えればスーパーリンペイやアーナンが上手になるとのこと。

左三戦立ちから右足を跨いでクルりと向きを変えますが、跨いだ状態では身体は東を向いたまま。

東を向いたまま軸を動かさず高速でターンします。

溜めて溜めて軸を使って回ること。

頭がブレてしまうと軸に乗っていません。

重要なポイントは腰をどれだけ「溜めれるか」

溜める = 沈む

溜めてるのに腰が緩いと半身の状態となり、回転量が足りず物足りない形になってしまうそうです。

ここまででも上達する要素が盛りだくさんで私は大変勉強になっています。

【上村 拓也先生によるスーパーリンペイ】

セーパイ・クルルンファと比べ、中高生の参加率が高いスーパーリンペイ。

受講生も見たところ30名以上でしょうか。

大人気です。

この形の重要部分、回転動作についてとても丁寧な説明とともに何度も何度も繰り返し部分練習するシーンが収録されています。

アーナンでもクルルンファでも指導されていた『溜めを作って回る』

軸をブラさずにしっかり溜めを作ることはどの指導者にも共通しているポイントです。

理解しやすいように、コマで例えられています。

「勢いよくコマを回そうとすれば、一度反対方向に捻るよね?」

「そのイメージで溜めて、溜めて勢いをつけよう」

「溜めは最後の最後に一気に放出する」

「東西南北全てに共通し、腕の力(回し受け)で回らないこと」

「合わせ突きなんかでも共通するので理解出来れば上手くなります」

「回転しきった後回し受けを極めるが、グッと腰を落とし技に重みを加える」

「腕の力で回るのは小学生までにして、しっかり足の筋力を使って回れるように」

余談ですが「足の力を使って」は最初に、突いた手を引き中段横受けに入る挙動がありますが、ここにも共通します。

腕力で横受けに入らず、しっかり下半身を沈めて床からのパワーを腕に伝達させ技に入るとのこと。

私はそのまま横受けに入っていましたが、これでは技に重みが出ません。

ペラい受け方していては、見ている人に相手の攻撃をしっかり受けているように見せることは出来ませんね。

「しっかり受けれている」と見ている人に伝わるようにするには腰が入ってなくてはいけないということだと思います。

もちろん突きも腰を沈めて突きますよ。

(手突きにならない、手受けにならない)

・四股立ちに移行する挙動では、手技はもっさり動かさず四隅をにらみつけ素早く動かし雰囲気を出すこと。

・一本拳で突いたら反対の手で捕まえて金的打ち

(この捕まえての表現がポイントで、パーに開いた手をグーに変え金的打ちとのこと)

1度目の気合いのあとに、四股立ち押え受けの挙動に入ります。そのあとに後方に向きを変え5歩移動しますがポイントが隠されていました。

海外の選手は三戦立ちで移動するとのことですが上村選手の表現は「一度沈み腰を使って締めなおす」

この味わいは日本人特有の感覚だとのこと。

上手く言葉で表すのは難しいですが、上村選手のは逆腰使ってる感じでしょうか。

簡単ではありません。

腰の動きが滑らかでないとロボットみたいな動きになりますね。

【特別演武】

喜友名先生・金城先生・上村先生の他、当日指導に加わられた4名の計7名で演武を佐久本先生の号令の基、披露されています。

1・セーパイ

2・アーナン

当たり前ですが息ぴったり。

3・アーナン分解

この後、2016年オーストリアで行われた世界空手道選手権大会 男子団体形優勝の分解に続きます。

一気に目まぐるしく技術が交錯する分解です。

鎖骨への貫手や金的等の一撃必殺禁じ手を多分に含む3人のアーナン。

華やかな空手とはほど遠い、どこか沖縄空手の武術性を感じさせます。

また7名に戻り、佐久本先生の号令による演武が続きます。

パイクーは岩本選手も合流されていました。

4・ヘイクー

5・パイクー

6・パーチュー

佐久本先生のコメントでは、劉衛流では、ニーセーシー・サンセール・セーサン・パーチュー・ヘイクー・パイクー・アーナン・アーナン大・オーハン・パイホーの順に学んでいくとのこと。

オーハンは先日の世界大会で喜友名選手が本邦初公開しましたが、たかだか4,5年でものに出来るものではないのでもっともっと熟成させなければいけないと仰っていました。

日本語では黒虎と書いてヘイクー、白虎と書いてパイクーと呼びますが中国語だそうです。

巴球と書きパーチューと呼ぶ形。

この形が凄く好きで昔よく練習していました。

まろやかに角張らずに動かないといけないそうです。

これも岩本選手を含めた8名で模範演武されています。

剛柔流と劉衛流の形を一度にいくつも学べ、超一流の形も観ることが出来るセミナー。

私も参加したいです。

守礼堂 -黒帯-

こんにちは!

6本目の黒帯紹介は守礼堂でした。

生地は洋八(綿)で4.5㎝幅のテープ帯。

4㎝だとちょっと物足りなく5㎝だと太すぎな感じ。

より重厚感が増す二重巻きテープにしようかとも思いましたが5㎝幅オンリーなので見送りました。

帯を締めた時の感触は、洋八帯の特徴でしょうか硬くてザラつきを感じました。

刺繍色はなんと3本目のゴールド。

以前同じ色は持たないでおこうと考えた時期があり、その時に候補に挙がったのがブロンズ。

黒帯に近い同系色だと肝心の刺繍が目立ちにくく感じたため土壇場で見送り、道着の刺繍と同じ金色にすることに。

黒帯に映えるゴールド。

安定のゴールドでした。

刺繍の内容はこんな感じです。

"心武館神戸ゆり道場"

"筆記体で名前”

”2022.3.26”

”不撓不屈”

道場開設日と座右の銘を刻みました。

2022年3月26日の稽古開始前に一言ご挨拶させてもらった後、皆さんから頂いた大きな拍手は一生忘れることの無い思い出です。

この先どんな困難があろうとも最後までやり遂げ、謙虚な気持ちを持ち続け初心を忘れることの無いよう裏に刺繍を入れました。

守礼堂の筆記体のクオリティの高さは所有する道着で実績がありますので、何の心配もありませんでした。

これも大事な帯です。

2024年10月5日 (土)道場稽古120

こんにちは!

先週後半から今週いっぱいにかけて用事が立て続けに重なっていて、おまけに雨にも濡れて体調は最悪である。

-バンビクラス-

1・ウォーミングアップ

2・体幹トレ

3・固定式基本

4・形

-モンキークラス-

5・ルーティーントレーニング

6・体幹トレ

7・移動式基本

8・組手

バンビクラス

【ウォーミングアップ】

「いつもよりほんの少しスピードをあげよう!」

そんな声掛けで始まったバンビ練。

強く床を踏み込むことでスピードが上がります。

この感覚身に着けていないとスピードが上がっていきません。

ジョグ・ダッシュ・バックラン・組手フットワーク・アンクルジャンプ・抱え込みジャンプ・カエル飛びジャンプ・グーパー・ケンケン・ラテラル・仰向け(うつ伏せ)ダッシュ

空手に必要な一瞬の速さ。

特に仰向け(うつ伏せ)ダッシュは起き上がりの速さと一歩目の速さが大事。

走るの速くじゃないよ。

まだ理解するの難しいと思いますが。

楽しく競ってるから良いか。

【体幹トレーニング】

V字プランク・バックフルアップ・プランクで174分経過しました。

空手を通じてちょっとずつ我慢する事を覚えてくれたらと思います。

V字プランクはバランスが重要です。どこに軸を置くかで足が床に着いたり背中側に倒れたり。

安定する場所を見つける事が出来たら、粘りが生まれます。

これは自分で探すしかないので、まず考えてみよう。

【固定式基本】

空手は軸が大事です。

首が傾いてたり腰が折れていては美しさが損なわれます。

腰回りの安定(お尻を振らない)伝えながらの基本稽古でした。

引き手の取り方。

1・脇が開いたり

2・手首が曲がっていたり

3・お腹より前に出ていたり

4・手首と肘が平行じゃなかったり

やっちゃダメな事を言葉でキャッチボールしながら繰り返し練習しました。

突きの練習では、正中線且つ鳩尾の高さに両拳を置き、狙う位置を固定させ何度も突きの練習を行いました。

基礎固めの大切な時期なので、時間をかけてでも全員、理解出来るよう続ける必要があります。

中段横受け・上段揚げ受け・下段払いの3つの受けも注意ポイントを丁寧に指導しました。

正面蹴りでは自分で基立ちを作れるようにならないといけませんので持ってこい。

四股立ち突きでは根性を見せたK君。

声も出てたし自分の持てる力を出し切っていました。

この日の稽古で、ちょっと何かが変わった。

間違いなく変わった。

【形】

垂水区大会にエントリーした生徒も居てますので、形の時間も取らないといけません。

四の形ばかりやってますが、この形で立ち方・転身・力強い技の出し方を掴む事が出来れば十二の形は打てたも同然。

一番単調なこの形で、完成度を上げていきたいと思います。

Mちゃんは引き手の取り方に強さが足りないのが課題。

R君は随分良くなってきましたので、次は技のタイミングを揃える練習をしよう!欲を言えば腰の締め!

基本稽古でやる気が高かったK君。

クルっとまわった時に肩幅に広げる事が出来ればもっと良くなるな。

このブログを書いてる途中、良い方法を閃きました。

同様の課題を抱える生徒にも有効だと思いますので再来週やってみようかな!

(来週は体験さん来てくれるのでメニュー変えます)

モンキークラス

【ルーティーントレーニング】

マンネリにならないよう膝立ちジャンプの難易度を1段階上げました。

全員にやってもらうつもりじゃなかったけど、言葉足らずでした。

まだ素早く両足同時に立ち上がれない生徒は今のままでオッケー。

これが出来る生徒は、ジャンプした瞬間片足でバランスを取ります。

不安定な状況の中で軸をキープしますので体幹にも良い影響を与えます。

見てたら難なく出来る生徒もいましたね。

次のステップもあるからお楽しみに!

拳立てなんか自ら進んで拳立て伏せする猛者まで。

ケガしないでね。

でもこれ ”継続は力なり” ですね!

やり始めた頃は、至るところで悲鳴があがってたのに今では普通にこなしてる。

生徒に煽られてたまに一緒にやるけど、やっぱりい体育館の床は痛い。

お尻歩きと手技の瞬発力に加え、腰の切り替えしも。

腰が自在に扱えるようにアップに取り入れています。

【体幹トレーニング】

片足逆突き・足刀蹴り・プランクで315分経過しました。

ここ最近続けてる足刀蹴りの体幹トレ。

青空教室でクルルンファやろうかな!

シャープな蹴りと素早い引き足の成果を発揮する良い機会にしたいと思います。

【移動式基本】

稽古前に出張のお土産配ったり、なんやかんやとスタートが遅れましたので形の時間を削りました。

その分、予定より移動式の内容を濃くすることに。

あえて触れませんでしたが、全体的に上達している部分があります。

どうしても強い技をだそうとするあまり移動足でタイミングを取りがちだったのが、それがほとんど無かった。

タイミングの取り方掴んできたのかな。

キーワードは摺り足ね。

目的は「自分の立ち方」を身体で覚えること。

長さと幅。

これがバラついてるとまだまだ稽古が足りていません。

周りの生徒とほぼ身長が変わらないのなら、進み具合は同じなはず。

どんどん前に進んでいる生徒がいましたが、それは間違い。

必要以上に縦が長いからです。

基立ち / 追い突き

前屈立ち / 逆突き

猫足立ち / 手刀受け

四股立ち

このあたりを細かく指導しながらの移動基本でした。

初めての生徒も多いのですが、夜練で取り入れている複合的な移動基本を。

前屈立ち / 下段払い

猫足立ち / 手刀受け

四股立ち / 下段払い

後屈立ち / 下段払い

これをひとつずつ前進しながら技を極める練習でした。

最後、前屈立ちと後屈立ちの歩幅についての正しい理解を。

違うように見えて実は同じだった2つの立ち方。

1回の説明でどこまで理解出来たかは人それぞれですが、平安五段で出てくる後屈立ち。

形練する時は是非意識して立ち方を見直してください。

形競技では、基本が間違っていては減点されてしまうので、指導したことは忠実に守ってほしいです。

その上でのテクニック面だということを忘れないでね。

何となくの立ち方ではなくて、糸東流の立ち方を言語化できるくらいになってくれたらなと思います。

言語化する能力は近い将来、後輩に基本の立ち方や技を指導する時が来たらとても役立ちます。

【組手】

ブログにUPするのはいつになるか分かりませんが今繰り返し観返している、ある強豪道場の組手DVD。

技の基礎固め・基礎体力強化・下半身作り・瞬発力強化・体軸の強化、そんな事をアップの中で取り組まれている道場稽古を勉強しています。

観ては止め、頭の中で整理し実際に動いてみたりしながらブログに下書きしています。

今までの指導がムダだったとは思いませんが、基礎体力作りにおいては十分ではなかったと感じています。

そんな反省もあり組手の基礎中の基礎、動ける身体作りと体力強化。

今日はしっかり目にアップに時間をかけました。

組手フットワークにジャンプ系です。

やっぱり組手はスピードがあってこそ。

いつもの自分の動きより、もうちょいスピードを上乗せして取組んでほしいかな。

せっかくだからやる前よりも成長していこう。

ここから、2つのグループに分かれました。

組手の基礎を学ぶコースと打ち込みのグループです。

基礎組はステップを中心に始め段階的に刻み突きでした。

「突き」とは腕を伸ばして突くだけが「突き」ではありません。

突く → 残心

ここまでを「突き」と呼びます。

残心とは相手の反撃への備え。

備えるためには、出した技を素早く引き戻し、すぐ攻撃に移れる状態にしていないといけません。

これを3つの挙動に分けて練習しました。

突く → 引き手 → 残心

ステップから攻撃に移るリズムをひたすら繰り返し、実際に突いてみます。

まだ動きにぎこちなさが残る生徒が大半ですが、キラリと光る生徒がいるのは嬉しい誤算でした。

引き手のスピードを上げるには腕を引く意識ではなく、肘を後ろに引っ張る感じ。

引き手の練習ではスイッチせず、身体ごとぶつかる感じで相手との距離を潰し反撃の機会を奪います。

強く引き手を取る練習をした後、最後の仕上げ残心です。

かなり丁寧に時間をかけ練習しました。

今日のリズムを忘れないでね。

忘れないようにするためにも、家で動いておいてほしいです。

忘れてまたやり直しにならないようにね!

打ち込み組は2列に並び中段突きと刻み突き。

ある程度、基礎から応用にかけて経験を積んだ人たちのコースです。

打ち込みをただの打ち込みで終わらすか、試合で使える技に昇華させるかは生徒一人ひとりの意識ひとつ。

技の入り、タイミング、駆け引き、リズム、試合を想定していろんな入り方を工夫し自分の引き出しを増やすための時間でもあります。

そんな願いを込めた打ち込みの時間でしたが、さてどうだったでしょうか。

上手くいった技、試合で相手に決められた技、いつも崩される苦手なリズム、そんなのをイメージしながら自分のものにする機会にしてほしいと思っています。

最後は、ハンドミットとテコンドーミットを持って刻み突きと刻み蹴りのコンビネーション。

フェイクの突きなので2割でオッケー。

相手の前拳の動きを潰せたら十分です。

大事なのは8割の力で蹴る刻み蹴り。

蹴りで大事なことを2つ今日は学びました。

1・長い(遠い)距離を蹴るために必要なこと

2・蹴りのキレ(スピード)を上げるために必要なこと

長い(遠い)距離は、軸足踵を相手に向けること

キレ(スピード)は、奥拳の肘を思いっきり引き込むこと

今日の稽古を終えふと考えたこと。

みんなの目標ってどこに置いてるんだろう。

数ある習い事のうちのひとつかな?

健康維持やろか?

礼節を学びにきてへんのやろか?

課題を克服しながら試合で腕試ししたくないんかな?

入賞目指して自分に自信つけたくないんかな?

稽古後に改めて伝えましたが、

私語を慎む

ふざけない

ボーっとしない

時間を守る

話を目で聞く

センスが有るとか無いとか

上手いとか下手とか

そんなんじゃなくて空手の上達を心から願っているか、一生懸命かどうかだけ。

ひとつも聞き漏らすまいと真剣に食らいついてくる生徒には、より愛情を込めて指導します。

100パーのエネルギー使って指導してるので、本気で向き合ってね。

大会も近くなってきました。

やっぱり試合に出る人には後悔してほしくありませんが、私が出来ることはここまでです。

あとは自分自身の心構えと意識が大きく結果を変えると思います。

毎週稽古していて強く感じることがあります。

やっぱりスイッチが入った生徒は、稽古に対する取り組み方、目のいろ、気迫どれもこれも以前とまるで違います。

小休止中も空手の話題しかしてこないし、早めに道場入りして身体動かしてるし、居残り稽古のおねだりいつもやし。

基本も形も組手もグングン成長しています。

何とか結果出させてあげたいと強く想う。

最後ちょい難しい話で締めくくりましたが、みんなに守ってほしいことはたったこれだけ。

「信用貯金」を作ること。

やる気の高い人の時間まで奪わないこと。

これに尽きます。

本気になった生徒の姿が見れることを期待しています。