ブログ

2024年10月5日 (土)道場稽古120

こんにちは!

先週後半から今週いっぱいにかけて用事が立て続けに重なっていて、おまけに雨にも濡れて体調は最悪である。

-バンビクラス-

1・ウォーミングアップ

2・体幹トレ

3・固定式基本

4・形

-モンキークラス-

5・ルーティーントレーニング

6・体幹トレ

7・移動式基本

8・組手

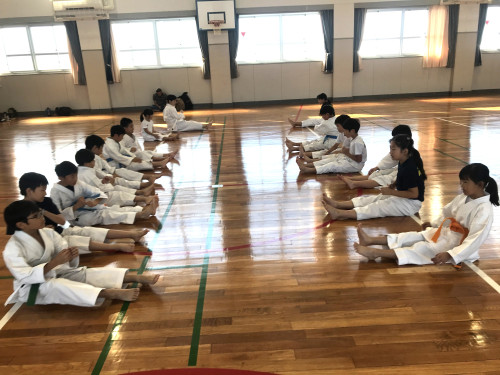

バンビクラス

【ウォーミングアップ】

「いつもよりほんの少しスピードをあげよう!」

そんな声掛けで始まったバンビ練。

強く床を踏み込むことでスピードが上がります。

この感覚身に着けていないとスピードが上がっていきません。

ジョグ・ダッシュ・バックラン・組手フットワーク・アンクルジャンプ・抱え込みジャンプ・カエル飛びジャンプ・グーパー・ケンケン・ラテラル・仰向け(うつ伏せ)ダッシュ

空手に必要な一瞬の速さ。

特に仰向け(うつ伏せ)ダッシュは起き上がりの速さと一歩目の速さが大事。

走るの速くじゃないよ。

まだ理解するの難しいと思いますが。

楽しく競ってるから良いか。

【体幹トレーニング】

V字プランク・バックフルアップ・プランクで174分経過しました。

空手を通じてちょっとずつ我慢する事を覚えてくれたらと思います。

V字プランクはバランスが重要です。どこに軸を置くかで足が床に着いたり背中側に倒れたり。

安定する場所を見つける事が出来たら、粘りが生まれます。

これは自分で探すしかないので、まず考えてみよう。

【固定式基本】

空手は軸が大事です。

首が傾いてたり腰が折れていては美しさが損なわれます。

腰回りの安定(お尻を振らない)伝えながらの基本稽古でした。

引き手の取り方。

1・脇が開いたり

2・手首が曲がっていたり

3・お腹より前に出ていたり

4・手首と肘が平行じゃなかったり

やっちゃダメな事を言葉でキャッチボールしながら繰り返し練習しました。

突きの練習では、正中線且つ鳩尾の高さに両拳を置き、狙う位置を固定させ何度も突きの練習を行いました。

基礎固めの大切な時期なので、時間をかけてでも全員、理解出来るよう続ける必要があります。

中段横受け・上段揚げ受け・下段払いの3つの受けも注意ポイントを丁寧に指導しました。

正面蹴りでは自分で基立ちを作れるようにならないといけませんので持ってこい。

四股立ち突きでは根性を見せたK君。

声も出てたし自分の持てる力を出し切っていました。

この日の稽古で、ちょっと何かが変わった。

間違いなく変わった。

【形】

垂水区大会にエントリーした生徒も居てますので、形の時間も取らないといけません。

四の形ばかりやってますが、この形で立ち方・転身・力強い技の出し方を掴む事が出来れば十二の形は打てたも同然。

一番単調なこの形で、完成度を上げていきたいと思います。

Mちゃんは引き手の取り方に強さが足りないのが課題。

R君は随分良くなってきましたので、次は技のタイミングを揃える練習をしよう!欲を言えば腰の締め!

基本稽古でやる気が高かったK君。

クルっとまわった時に肩幅に広げる事が出来ればもっと良くなるな。

このブログを書いてる途中、良い方法を閃きました。

同様の課題を抱える生徒にも有効だと思いますので再来週やってみようかな!

(来週は体験さん来てくれるのでメニュー変えます)

モンキークラス

【ルーティーントレーニング】

マンネリにならないよう膝立ちジャンプの難易度を1段階上げました。

全員にやってもらうつもりじゃなかったけど、言葉足らずでした。

まだ素早く両足同時に立ち上がれない生徒は今のままでオッケー。

これが出来る生徒は、ジャンプした瞬間片足でバランスを取ります。

不安定な状況の中で軸をキープしますので体幹にも良い影響を与えます。

見てたら難なく出来る生徒もいましたね。

次のステップもあるからお楽しみに!

拳立てなんか自ら進んで拳立て伏せする猛者まで。

ケガしないでね。

でもこれ ”継続は力なり” ですね!

やり始めた頃は、至るところで悲鳴があがってたのに今では普通にこなしてる。

生徒に煽られてたまに一緒にやるけど、やっぱりい体育館の床は痛い。

お尻歩きと手技の瞬発力に加え、腰の切り替えしも。

腰が自在に扱えるようにアップに取り入れています。

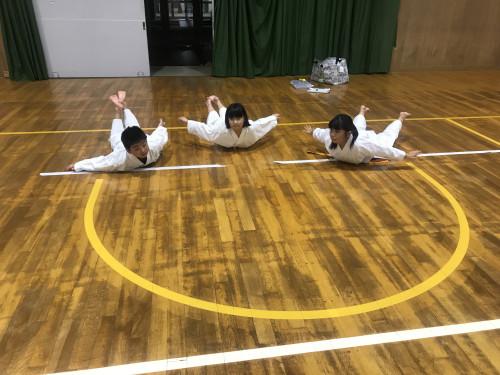

【体幹トレーニング】

片足逆突き・足刀蹴り・プランクで315分経過しました。

ここ最近続けてる足刀蹴りの体幹トレ。

青空教室でクルルンファやろうかな!

シャープな蹴りと素早い引き足の成果を発揮する良い機会にしたいと思います。

【移動式基本】

稽古前に出張のお土産配ったり、なんやかんやとスタートが遅れましたので形の時間を削りました。

その分、予定より移動式の内容を濃くすることに。

あえて触れませんでしたが、全体的に上達している部分があります。

どうしても強い技をだそうとするあまり移動足でタイミングを取りがちだったのが、それがほとんど無かった。

タイミングの取り方掴んできたのかな。

キーワードは摺り足ね。

目的は「自分の立ち方」を身体で覚えること。

長さと幅。

これがバラついてるとまだまだ稽古が足りていません。

周りの生徒とほぼ身長が変わらないのなら、進み具合は同じなはず。

どんどん前に進んでいる生徒がいましたが、それは間違い。

必要以上に縦が長いからです。

基立ち / 追い突き

前屈立ち / 逆突き

猫足立ち / 手刀受け

四股立ち

このあたりを細かく指導しながらの移動基本でした。

初めての生徒も多いのですが、夜練で取り入れている複合的な移動基本を。

前屈立ち / 下段払い

猫足立ち / 手刀受け

四股立ち / 下段払い

後屈立ち / 下段払い

これをひとつずつ前進しながら技を極める練習でした。

最後、前屈立ちと後屈立ちの歩幅についての正しい理解を。

違うように見えて実は同じだった2つの立ち方。

1回の説明でどこまで理解出来たかは人それぞれですが、平安五段で出てくる後屈立ち。

形練する時は是非意識して立ち方を見直してください。

形競技では、基本が間違っていては減点されてしまうので、指導したことは忠実に守ってほしいです。

その上でのテクニック面だということを忘れないでね。

何となくの立ち方ではなくて、糸東流の立ち方を言語化できるくらいになってくれたらなと思います。

言語化する能力は近い将来、後輩に基本の立ち方や技を指導する時が来たらとても役立ちます。

【組手】

ブログにUPするのはいつになるか分かりませんが今繰り返し観返している、ある強豪道場の組手DVD。

技の基礎固め・基礎体力強化・下半身作り・瞬発力強化・体軸の強化、そんな事をアップの中で取り組まれている道場稽古を勉強しています。

観ては止め、頭の中で整理し実際に動いてみたりしながらブログに下書きしています。

今までの指導がムダだったとは思いませんが、基礎体力作りにおいては十分ではなかったと感じています。

そんな反省もあり組手の基礎中の基礎、動ける身体作りと体力強化。

今日はしっかり目にアップに時間をかけました。

組手フットワークにジャンプ系です。

やっぱり組手はスピードがあってこそ。

いつもの自分の動きより、もうちょいスピードを上乗せして取組んでほしいかな。

せっかくだからやる前よりも成長していこう。

ここから、2つのグループに分かれました。

組手の基礎を学ぶコースと打ち込みのグループです。

基礎組はステップを中心に始め段階的に刻み突きでした。

「突き」とは腕を伸ばして突くだけが「突き」ではありません。

突く → 残心

ここまでを「突き」と呼びます。

残心とは相手の反撃への備え。

備えるためには、出した技を素早く引き戻し、すぐ攻撃に移れる状態にしていないといけません。

これを3つの挙動に分けて練習しました。

突く → 引き手 → 残心

ステップから攻撃に移るリズムをひたすら繰り返し、実際に突いてみます。

まだ動きにぎこちなさが残る生徒が大半ですが、キラリと光る生徒がいるのは嬉しい誤算でした。

引き手のスピードを上げるには腕を引く意識ではなく、肘を後ろに引っ張る感じ。

引き手の練習ではスイッチせず、身体ごとぶつかる感じで相手との距離を潰し反撃の機会を奪います。

強く引き手を取る練習をした後、最後の仕上げ残心です。

かなり丁寧に時間をかけ練習しました。

今日のリズムを忘れないでね。

忘れないようにするためにも、家で動いておいてほしいです。

忘れてまたやり直しにならないようにね!

打ち込み組は2列に並び中段突きと刻み突き。

ある程度、基礎から応用にかけて経験を積んだ人たちのコースです。

打ち込みをただの打ち込みで終わらすか、試合で使える技に昇華させるかは生徒一人ひとりの意識ひとつ。

技の入り、タイミング、駆け引き、リズム、試合を想定していろんな入り方を工夫し自分の引き出しを増やすための時間でもあります。

そんな願いを込めた打ち込みの時間でしたが、さてどうだったでしょうか。

上手くいった技、試合で相手に決められた技、いつも崩される苦手なリズム、そんなのをイメージしながら自分のものにする機会にしてほしいと思っています。

最後は、ハンドミットとテコンドーミットを持って刻み突きと刻み蹴りのコンビネーション。

フェイクの突きなので2割でオッケー。

相手の前拳の動きを潰せたら十分です。

大事なのは8割の力で蹴る刻み蹴り。

蹴りで大事なことを2つ今日は学びました。

1・長い(遠い)距離を蹴るために必要なこと

2・蹴りのキレ(スピード)を上げるために必要なこと

長い(遠い)距離は、軸足踵を相手に向けること

キレ(スピード)は、奥拳の肘を思いっきり引き込むこと

今日の稽古を終えふと考えたこと。

みんなの目標ってどこに置いてるんだろう。

数ある習い事のうちのひとつかな?

健康維持やろか?

礼節を学びにきてへんのやろか?

課題を克服しながら試合で腕試ししたくないんかな?

入賞目指して自分に自信つけたくないんかな?

稽古後に改めて伝えましたが、

私語を慎む

ふざけない

ボーっとしない

時間を守る

話を目で聞く

センスが有るとか無いとか

上手いとか下手とか

そんなんじゃなくて空手の上達を心から願っているか、一生懸命かどうかだけ。

ひとつも聞き漏らすまいと真剣に食らいついてくる生徒には、より愛情を込めて指導します。

100パーのエネルギー使って指導してるので、本気で向き合ってね。

大会も近くなってきました。

やっぱり試合に出る人には後悔してほしくありませんが、私が出来ることはここまでです。

あとは自分自身の心構えと意識が大きく結果を変えると思います。

毎週稽古していて強く感じることがあります。

やっぱりスイッチが入った生徒は、稽古に対する取り組み方、目のいろ、気迫どれもこれも以前とまるで違います。

小休止中も空手の話題しかしてこないし、早めに道場入りして身体動かしてるし、居残り稽古のおねだりいつもやし。

基本も形も組手もグングン成長しています。

何とか結果出させてあげたいと強く想う。

最後ちょい難しい話で締めくくりましたが、みんなに守ってほしいことはたったこれだけ。

「信用貯金」を作ること。

やる気の高い人の時間まで奪わないこと。

これに尽きます。

本気になった生徒の姿が見れることを期待しています。

山雅 SUN

こんにちは!

山雅の組手用道着SUN

お店で仕立てしました。

今回は敢えて、いつもの組手用とは異なり少しだけ太めに作ってもらいました。

好みが変わりちょい太いくらいが最近のお気に入りです。

細いのばかり仕立ててましたので気分転換です。

脇のダブつきが好きじゃないので、2㎝だけ絞りを入れました。

ズボンもパンツタイプだとジャージみたいで好みじゃないので、5㎝ハイウェストにしてタックを入れました。

ハイウェストなので当然紐で締めますが、なんとゴム紐もついてます。

ズボンはく時にズレないので楽は楽ですねゴムも。

組手道着の丈は長めが好きですので当然ロングに、後ろは更に長くしました。

ステッチは10本に変更し、前身丈も3㎝違いにしましたので着崩れしません。

生地は所有する道着に近いものは無くサラッとした手触りでちょい伸びる感じ。

伸縮性のあるストレッチ生地です。

お店で初めて手にした時ワクワクしましたね。

色味は守礼堂の和技に近く真っ白。

素材はとても薄くて柔らかい感じです。

プロにお任せしましたのでズボンの履き心地も良く、とても動きやすいです。

道着の長さ、腕や太腿の太さ、スリットの深さなんかは完璧でした。

採寸してもらったので肩まわりの引っかかりもなくスムーズに突きが出せますし、やや太目にしたことで膝を抱えてもストレスを感じません。

大満足の山雅 組手用道着SUNのご紹介でした。

2024年9月29日(日)第2回谷派空手道心武館 段級審査会 @垂水体育館

こんにちは!

本年度2度目の審査会が本日垂水体育館で開催されました。

空手道を志す以上、誰もが憧れる黒帯。

みんなこの日を楽しみにしてたんじゃないかな。

指定形を覚えだした生徒達は緑帯に挑戦。

6人の生徒とともに白帯から始まったゆり道場。

あっという間だ。

垂水体育館まあまあ遠距離ですが、海も近いし駐車場も広いので好きな会場です。

13時丁度に会場入りしましたが、たくさんの生徒が既に到着していました。

中に入り素早く設営の準備を済ませ出欠の確認です。

私は他の先生とともに白帯3人体制でした。

ダントツで審査を受ける数が多かった白帯。

元気いっぱいで出席の連絡をしてくれるゆり生たち。

審査に集中してますので、写真撮れるのはこの瞬間くらいです。

タイミングもあり全員とはいきませんでしたが、たくさん写真撮れた。

受審しなかった生徒も挨拶に来てくれて、教えをちゃんと守ってくれていて嬉しかった。

自分から挨拶が出来て損することはありませんので、ゆりの生徒たちにはずっと守ってほしいことのひとつです。

ゆりからも6名白帯生が受審し、隣にはオレンジと青がたくさん。

気になるけど見学する時間なんてありません。

白帯基本審査では、私の進め方と他道場の先生とで違いがありました。

どちらかというと私のは身振り手振り、押えてほしいポイントを予め伝えた上で審査するスタイルですが、他の先生は口頭でどんどん進めていきます。

少しでも気を抜くとたちまち着いていけないやや難易度の高い進め方と感じました。

右と左があやふやなうちはちょい早いかな。

ゆり生は良い緊張感の中ちゃんと頑張ってました。

返事も気合いの声も出ていましたしね。

基本審査の次は形でした。

四の形、十二の形の審査ですが果敢に平安二段に挑戦する生徒も。

普段とは異なる雰囲気で緊張も伴いますがよく頑張っていたんじゃないかな。

ゆりの生徒に限ったことではありませんが、目線が下がり気味だったのが気にかかりました。

最後は組手でした。

5年生Aちゃん、キレイな上段蹴りが飛び出しある先生からお褒めの言葉も。

タイミングも良くキレイにつま先までピンと伸びていて、しっかり引き足も取れていました。

随分動きが滑らかになってきた印象です。

道場で打ち込みの数を増やして眼慣らししてほしいと思います。

ちょっとずつ審査会や大会の雰囲気に慣れていってもらい、帯の色が変わる喜びや自身の成長を感じていってもらいたいと思います。

2024年9月28日 (土)道場稽古119

こんにちは!

今朝、守礼堂で仕立てた帯が無事納品されました。

注文から約2ヵ月待ちに待った帯の到着です。

本日の稽古で早速デビューを飾りました。

-バンビクラス-

1・ウォーミングアップ

2・体幹トレ

3・固定式基本

4・形

-モンキークラス-

5・ルーティーントレ

6・体幹トレ

7・固定式基本

8・形

バンビクラス

【ウォーミングアップ】

少しだけですが組手の構えとステップをこのウォーミングアップの時間に組み込んでいますので、何となくカタチになってきた生徒が居てます。

年長さん達も始めて1年超え。

「空手やってる」子の動きになって来てますね。

バネがあって躍動感を感じます。

今日は素早い動きを意識してアップしました。

グーパーやジャンプ系です。

軸をブラさずに動かさないといけないので、腰の安定は必要です。

形も組手も共通することですので腰はクネクネしないようにね。

【体幹トレーニング】

プランク・バックフルアップ・サイドプランクで171分経過しました。

バンビクラスは正しいカタチを覚える時期ですので後ろからフォーム固めしました。

正確なカタチで体幹トレしたら腹筋がプルプルしだしてキツくなってきますが、ここを我慢出来る人になってほしいな。

小さな成功体験をいっぱい積む事で、自分に自信が持てる人に育てていきたいと思います。

【固定式基本】

バンビ生はひたすら基本を繰り返します。

何度も稽古して基礎固め。

引き手、突き、中段横受け、上段揚げ受け、下段払い、四股立ち突き、正面蹴り(左右)でした。

技を出すタイミングと引き手を取るタイミングを揃えよう。

パチンと一致しだすと強い技が出せるようになります。

技が強いと形が極まってくるので、まずここを目指そう!

【形】

垂水区大会でデビュー戦が決まった幼児たち。

四の形で勝負しようかと思ってましたが十二の形を打てるようになってました。

家練積んできたようですね!

垂水区に向けて2部に残って基本と形も合流してくれたら嬉しいです。

腰の締めを幼児に理解出来る言葉で伝えるのは至難の業ですが、

「手と腰の引っ張り合いっこ」

中段横受けは片手で受けないよう引き手を使って技を出すと極まってくるよ。

形は方向転換が出てきますので、転身した時に肩幅を保てるかで見栄えが大きく変わってきます。

ここが第一関門と言えます。

常に肩幅をキープ出来るようにね!

モンキークラス

【ルーティーントレーニング】

日々の積み重ねですね。床の上で拳立て伏せやっても我慢出来るようになってきた。

体勢崩して倒れる子も居てましたが、全員持ちこたえていました。

瞬発力はどうだったかな。

糸東流の形を打つのなら直線的にスピーディに技を出せないといけません。

準備の時間が長いともっさりした形になるので一瞬のスピードを心がけて。

膝立ちからのジャンプも一緒です。

【体幹トレーニング】

久々かな動きを加えた体幹トレするの。

片足逆突きと片足跳飛びでした。

片足逆突きは片足で立ち、そのまま沈んで一気に跳ね上がるとともに逆突き。

ポイントは真っ直ぐに下に沈むこと。

片足飛びは左右に大きくジャンプし、片足で着地した時しっかり壁を作ること。

ラストは足刀蹴り。

個人的にはクルルンファが好きなので、いつの日か道場生と稽古する時に向けて蹴りのキレを磨いています。

引きの強さと押し込みの強さを養ってます。

これで312分経過しました。

ほんま良く頑張ってると思う。

ここまで体幹やってる同級生おらんと思うよ。

【固定式基本】

審査前日とあって基本の時間が1時間超え。

良い緊張感の中、生徒達は真剣に食らいついてきました。

今日はロングでいくと決めていましたので、いつもと異なる基本を用意してきました。

白帯にはまだまだ難しい技もありますが聞く姿勢が出来ていました。

両拳を正中線且つ鳩尾の高さに置き、引き手を使わず全力で突き。

目的は突きを狙う位置を身体で覚えること。

添えた拳に親指同士が触れ合うように突く稽古を行いました。

今日初めて取り入れましたが、これで終わりじゃありません。

しっかりと目的が身体に馴染むまでこれを繰り返しますが、フルパワー(フルスピード)で技を極められるようになったら次のステップに移ります。

突きの稽古のあとは、もういっちょ突き。

突きのキレを増す稽古です。

キレのある美しい突きを放つには少なくともこれだけは必要です。

1・肩甲骨を上手に使う意識

2・肘を飛ばす

3・引き手を速く取る

4・腕が伸びきる瞬間に拳に力を込める

5・呼吸を止めない

6・引き手は床と平行

7・膝を柔らかく使う

8・拳先に力を乗せる

9・母指球に重心を乗せる

無駄な力みもなくシャープな突きを放つためにいつもと違う稽古を取り入れてみました。

1,2,3といつものように私の号令で生徒たちは突きを放ちますが今日は、

1の号令で1つ突き、

2の号令で2つ、

3の号令で3つ突き

計55本。

これを2セット行いました。

ルールは単純ただ速く突くだけでは不十分。

一本いっぽんのスピードと上げることと、技をビタっと極める意識を持つことです。

力んでたら身体が疲れて、10まで身体が持ちません。

脱力する必要性を身を持って感じたことと思います。

デカい声も出ていたし、テンションの高さを感じました。

空手の稽古してる!って感じでこの雰囲気私は大好きです!

四股立ち下段払いからの四股立ち突き。

これはまだ白帯生には出てきませんが知っておいて損はありませんのでみんなで行いました。

四股立ちの高さを保つことが重要ね。

明日は膝を緩めないようにね!

猫足立ち / 手刀受け

これも難しいですがみんなで頑張りました。

シンプルに中段横受けを手刀に変えるだけでオッケー。

引き手は平安二段の四股立ち下段払いの時と同じように鳩尾に添え、重心は軸足踵に乗せること。

手技のタイミングで上半身を半身で極めるようにね。

直線的に手を入れ替えることが出来ないといけません。

立ち方とともに手技を極めるのはまだまだ難しい白帯(オレンジ)もいますので、平行立ちとなり手刀受けも行いました。

下段払いの要領で準備のカタチを取り半身で手刀受けです。

半身の姿勢が深すぎる生徒もいますのでそこは注意が必要です。

やや半身を取るだけで十分。

手首を立ててぶつけるように力強く。

イメージとしては、受け技ですが手刀を打ちつける感じで強く出すことです。

今日はしっかり基本を稽古すると決めていましたので、もうひとつ。

中段内受けを学びました。

指定形で初登場する内受け。

準備の仕方と受け方を丁寧に説明しながら何度も稽古しました。

それにしても今日のゆり生、聞く姿勢が素晴らしかった。

今日いろんなこと吸収出来たんじゃないかな。

充実した基本稽古となりました!

【形】

級毎に分かれ審査会で打つ形のチェック。

なんといっても正確な立ち方、正確な技。

これに尽きます。

16時15分まで延長しましたが、しっかり全員を観ることが出来ました。

平安の形では、間違いやすい箇所を中心にしっかりと修正できたんじゃないかと。

普段から打つ数が少ない平安四段は押えるべきポイントがいくつもあります。

一つひとつ丁寧に説明しました。

あとは当日忘れないこと。

2023年2月の入会から1年半頑張ってきたMちゃん。

今日の稽古で道場を卒業することになりました。

いろんな習い事を経験して大きく成長してくれたら嬉しいです。

プレゼントありがとう!

元気でね!

2024年9月23日 (月) 夜練46 @大池中学校

こんにちは!

普段あまりテレビはつけませんが毎週録画してるキン肉マン観ながら、熱々のコーヒー飲むのが至福の時間になっています。

1本漫画観て、形道着にビシッとアイロンかけて出発です。

1・体幹トレ

2・固定式基本

3・移動式基本

【体幹トレーニング】

V字プランク・バックフルアップ・プランクで138分経過です。

そういえば今日はみんな道着着てましたね。

ここ最近、夜は涼しくなってきましたしね。

汗で滑って体幹キープするのがとてもハードでしたが、これからの季節もう大丈夫だろう。

【固定式基本】

結果的に突きに時間を沢山割くことになりました。

基本中の基本でした。

日々の稽古で必ずと言って良いほど出てくる突きの稽古。

これがまたやっかいで、何となく覚えて出来ると思ってやってると痛い目にあいます。

・拳の握り方

・引き手の位置

・スピードの上げ方

・力強さ

・突きの位置

・脱力

・肩甲骨の使い方

・腰の締め方

・膝の溜め

・重心を乗せる位置

これらをひとつずつ、修正しているうちに突きだけで軽く30分超え。

ただ何となく腕を伸ばしてるだけになってないかな。

相手を一撃で倒すためには、どのようにして突かないといけないだろう。

今生徒に求めていることは、身体で覚えたことを自分の言葉で人に伝えられるようにすること。

言語化する能力が問われています。

言葉にすることでより理解度が増すので、質問の嵐です。

教室に通って真っ先に覚えた技がこの突きだったはず。

毎回欠かさずやる突きの稽古。

いつでもスラスラと人に説明が出来るくらいにまで、頭と身体に叩き込んでほしいと思います。

練習する時は一本いっぽん丁寧にね。

毎回、突く位置や引き手のしまい方がバラバラではダメ。

それが許されるのは白帯までです。

帯の色が濃くなると、恥ずかしい思いするのは自分ってことを忘れないように。

突きの後はその場で、前屈立ちと基立ちの使い分け。

半円の描き方や、手技をそのまま残して次の技に移行しますが、これも基本中の基本。

先日、他支部の先生とゆっくりお話しする機会があり、普段どんな稽古をされているか質問してみました。

2時間の稽古の内大半が基本。

形の時間は30分も取らないと仰っていました。

これには考えさせられました。

ゆりはどちらかと言えば形ばっかり。

配分で表すと、

40%:形

30%:基本

20%:組手

10%:体幹、ルーティーン

基本が基本通り出来ないうちに形に多くの時間を割いても上達には結びつかないと思う。

出来てない部分を修正しながら、身体に染み込ませることがやはり先決だと感じました。

1ヵ月もしないうちに神戸市大会が控えていますが、形を打つ時間は設けませんでした。

ひたすら基本基本の2時間でした。

基本が上手く出来ないと形が美しくなるはずがありません。

下半身強化の基本稽古と、ただひたすらに忠実に基本を追求する基本稽古の使い分けが今の道場生には必要かな。

腰が高い立ち方を見ていると、これじゃダメだと思う。

立ち方や技が真の意味で理解出来ていないうちにいろんな事に手を出していてはダメだと感じた。

いっかい全体の底上げをせなアカンと強く感じている。

基本はまだまだ続きます。

前屈立ちと四股立ちの極めの作り方。

細かい説明は割愛しますが、軸の乗せ換えを使って技を一致させる練習でした。

ここでセンスを感じさせてくれたのがKちゃん。

しっかり溜めを使って技に強さを出していました。

この動きが理解出来たら技に重みが増す。

【移動式基本】

だだっ広い道場を縦に往復しました。

基立ち・猫足立ち・四股立ち

意識するのは立ち方がバラつかないこと。

意識するポイントを少しだけ触れておきます。

基立ち :前膝の曲げ具合(親指付け根にかかる位)

前屈立ち:股関節をたたむ(膝と足首は垂直を保つ)

猫足立ち:鼠径部の抜き(脱力で良い)

四股立ち:各関節のロック(ひとつだけじゃ極めが出せない)

先日の県大会で形競技を観戦していて感じたこと。

上位に残る選手は、動き出しにスピード感があり、パワーを感じさせる技でビタ止まりし極めの強さを表現していました。

そのため本日のメニューには、前に出るスピードを養うためチューブで負荷をかけ移動基本を行いました。

テクニック面の要素はこれまで何度も指導してきましたので、もう分かってるはず。

前に出る推進力を磨くとともに、技の一致性も出していきます。

本能や感覚で動かないこと。

物事は理論立てて考える必要があります。

形競技で水平移動出来なければ減点されていくだけです。

なぜ頭が浮いてしまうのか?

なぜ移動足始動してはいけないのか?

聞くチカラ・見るチカラ・考えるチカラ

大会で入賞を心から望む生徒は決して本能で動かず、脳みそフル回転で稽古してほしいと思う。