ブログ

サソリ蹴りテクニックセミナー 3/4

こんにちは!

サソリ蹴りテクニックセミナーまだまだ続きます。

3・裏回し蹴り(内回し蹴り)の段階的練習法

【裏回し蹴り(内回し蹴り)の段階的練習法】

今井監督による裏回し蹴り(内回し蹴り)の説明です。

裏回し蹴りを出す際に大事なことは、股関節の抱え込み・膝関節・足首の柔らかさです。

イメージは足全体を「ムチ」のように扱うこと。

身体が固いと「棒」のような蹴りになってしまいます。

この後、松久選手がお手本を披露し今井監督の説明の基、小学生向けに段階的な指導に移っていきます。

ステップ1:膝の抱え込みから、斜め下めがけて蹴り込み素早く引き足を取る練習です。

クルルンファの足刀蹴りに近いですがスナップを効かせ内回し蹴りです。

出来るようになれば、角度を少しずつ上げていきます。

ステップ2:インパクトの瞬間、足首の返しが重要。

足首の返しで、最後巻き込みますので足でハンコつく感じです。

ステップ3:ペア練習です。バランスを崩さないよう、互いに前拳を握って裏回し蹴りの練習に移ります。

自分の胸に膝が当たる位に抱え込みします。

繋いだ手の外側から裏回し蹴り。

受け手側は、頭を蹴られると危ないので反対の手を耳元に置いて拳サポを蹴らせます。

1回蹴れば床に足を降ろして、繰り返し裏回し蹴りの練習です。

実戦では、避けながら(身体を倒しながら)裏回し蹴りを行うケースがありますが、このセミナーは初心者向け。

初心者には応用ではなく、基礎的なことから教えなくてはいけませんので、しっかり膝を抱え込むことから指導されています。

今井監督の説明は、初心者向けに言葉も選んでいますから伝わり易いんでしょうね。

ここは真似しないといけません。

松久先生が教える上級者コースでは、ガードを掻い潜って裏回し蹴りする練習を指導しています。

ひと通り選手の蹴り方を見て、松久先生のアドバイスは『上体を倒さないで蹴る』でした。

確かに、避けながら蹴りを極めるためには上体を倒した方が安全ですし、何より蹴り足が高く上がります。

しかし、上体を倒すことで相手に蹴りが来ることを察知されてしまうデメリットもあります。

相手にバレずに技を極めることを研究している松久先生の蹴りは、余計なモーションがありません。

タコのように身体が柔らかい人向けの気もしますが、上級者コースの人に教えています。

密着状態であっても、相手のガードを掻い潜って蹴りを極めるには膝と足首の柔らかさは必須。

また上段を蹴るには膝の抱え込みが無ければ無理ですね。

巻き付いて蹴り込んでいます。

これも手を握り合って、

①身体を倒さず

②ゆっくりと

裏回し蹴りの練習です。

受け手は組手構えで立ち、拳サポを顔付近に差し伸べます。

蹴りの練習では、拳サポを目標に膝裏をぶつけ、そこから膝と足首の柔らかさで巻き込み顔を蹴る練習をしています。

松久先生の蹴り技は例えるなら「ヌンチャク」です。

試合で技を極めるには、地味な練習の繰り返ししかない。

ひとつの蹴り技を、ゆっくり行うことが大事。

スピードを上げて蹴れば簡単だが、ゆっくり蹴ることで下半身の正しい使い方が分かるとのこと。

未だに下半身だけでゆっくり蹴る練習を行っているそうです。

最後は応用編です。

相手が跳びこんできたところを、引き込んでの裏回し蹴り。

今井監督はわざと悪いお手本を見せてくれます。

突っ込んで来る相手に膝の抱え込みが取れていないと、タイミング合わず蹴れません。

基礎があっての応用です。

ここでの練習はペア相手が一歩前に入ってきたところで、引き込みのタイミング掴むための指導されています。

引き込みですので、前で合わせてはいけません。

後ろに体重移動さすか、または転身して引き込みます。

最終回、いよいよサソリ蹴りです。

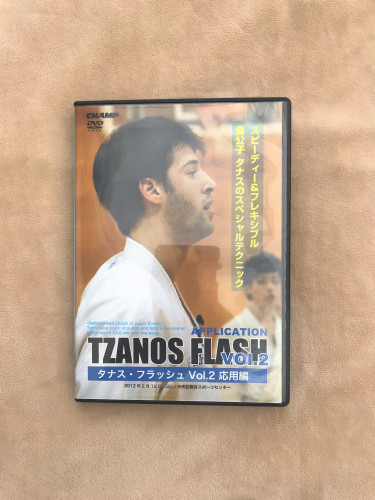

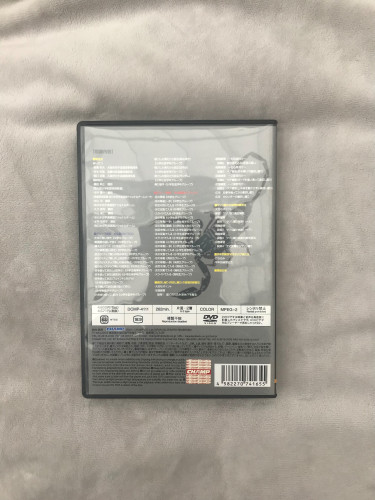

タナス・フラッシュ Vol.2 -スーパースピードの防御と攻撃・突きと蹴りのテクニックロジック & 体感する世界 SAQの秘密 応用編- 1/4

こんにちは!

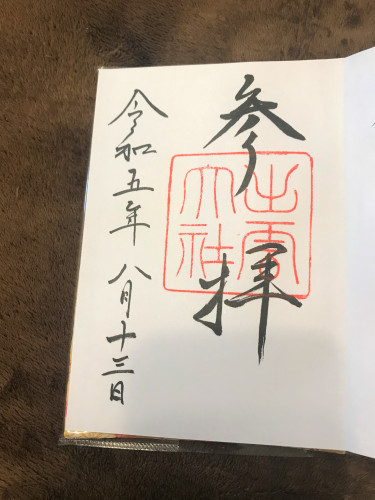

ここ数年、家族でパワースポット巡りが好きで、今回は朝早くから出雲大社へドライブ。

神聖な力を感じる神社やお寺でパワーをいただき運気を上げています。

御朱印も拝受しパワーストーンもしっかり浄化です。

さてブログに移ります。

ジョージ タナスセミナーの第2回目です。

基本編の翌日に行われた応用編をDVD化されましたので4回に分けて書いてみたいと思います。

1・ウォームアップ

2・ステップワークの妙

3・防御の妙

【ウォームアップ】

ジョグからスタート。

ジョグの中にいろんな動きを交えています。

腕を回したり、突きながらジョグしたり。

またサイドステップやウィービングなんかもやってます。

片足立ちとなり大きく左右にジャンプし、ピタッと静止します。

ジャンプ力と体幹の強化に繋がりますね。

そういえば松宮時代にやってたな。

次、タナス選手が皆の前にたち、出会いを取る練習です。

フッと前に出た瞬間、中段で潜ります。

前に出るだけでなく、刻み・後ろ回し・裏回し・逆上といろんな攻撃を仕掛けていました。

道場で良くやるアジリティの要領です。

左に手を振ると、左に裏打ち・逆突き

右に手を振ると、右に裏打ち・逆突き

大きな技を出すことを意識してアップしていました。

【ステップワークの妙】

①同じ間合いを保つ

ペア練習です。

互いに正面に向かい合い、片方の選手が前後左右にステップします。(誘導)

もう片方の選手は、離されないように同じ間合いをキープする練習です。

距離は互いの腕を伸ばして、手が触れ合う程度でした。

これはどこの道場でも良くやる距離感を掴む練習ではないでしょうか。

月井先生のDVDではシンガードを決して握らず、手の平で軽く押し合いながら練習を紹介されていました。

握らないので相手に離されたらシンガードは落下し、距離が詰まってしまったらシンガードはくの字に曲がるって訳です。

今度は手が触れない距離で片側が誘導し、ついていきます。

誘導する側が動きを止めた瞬間、そこに反応して技を極める練習に移りました。

リラックスしながら正確な技を出さないといけません。

②タッチ & アウェイ

一種のゲームです。

至近距離で対峙し、片方が相手を騙しつつ身体の一部をタッチし逃げます。

タッチされた側は素早く相手を追いかけるゲーム。

技を仕掛ける駆け引きを兼ねていますが試合では、相手を待っていては一手遅れますので受け手はタッチされてから反応するのではなく、ガードしながら攻めに転じることをゲームを通じて伝えているようでした。

③クイックステップ

片側が足を閉じてその場に座ります。

閉じた足をジャンプで跨ぎながら、高速でステップします。

利き構え・逆構えを連続して跳んでいます。

同じ要領で今度は、広げた足の上を前に出たり、バックステップしたりスイッチしたり高速で跳んでます。

足を踏んずけたら危ないので月井先生が考案したのが "ステップマスター” ですね。

④クイックウォーク

クイックステップと同じ理屈です。

広げた足の上を跨いで歩くだけ。

ルールはシンプルで、足を揃えたらいけないだけ。

構えを左右変えて前後に歩きます。

お手本では段々スピードが上がり最後はフルスピードでペア相手の足を跨いでいました。

両構え出来てスタンダードと言われる今の空手。

はじめの一歩と言ったところでしょうか。

【防御の妙】

①連打をブロックする

互いに近距離で向かい合い、あらゆる角度から突きをガードします。

近距離なので、構えが下がっていると突きは防げません。

しっかり顎の高さをガード出来ていると、スウェイしなくても防げますので失点しないよと伝えています。

ガードが下がるから、身体を使って避けなくてはいけなくなり、結果体力を消耗すると言ってます。(そのとおり)

しっかりガードを上げて組手しなさいということですね。

連打の中で蹴りが来たとします。

スウェイでかわそうとした場合、裏回しに変化されたらもらってしまうが、ガードを上げて距離を詰めると蹴りのポイントが入りません。

②手を使わずに上体で避ける

同じ要領で今度は、手を使わず上体を振って避ける練習です。

腕を伸ばせば顎に届く距離にたち、左右の突きを予め出す順番を決めておきます。

それをスウェイ・ウィービングを巧みに使い、避ける練習です。

パターンに慣れてきたら、フルスピードで突いてもらいそれを避ける練習をしています。

ディフェンスの固いボクサーの動きそのものでした。

③防御のための4種類の間

Q:ディフェンスには何種類の防御方法があると思いますか?

A:答えは4種類。

それぞれ防御方法を教えてくれています。

1・バックステップで間を切る

2・相手の攻撃に合わせ間を詰める

3・左右に回り込む(サークリング)

4・相手の「おこり」を捉える

1:場外に気をつけなくてはいけません。

2:前に出て相手の技を潰しますが被弾し体力を消耗する。

3:ほとんどの日本人が使えていない。 連打もかわせるし被弾しませんのでこれを覚えてほしい。

4:攻撃する際の相手の癖を見抜き、技が出る瞬間に先に極める。また反対の手で押すことで相手の反撃を抑制するので被弾もしない。(攻撃させないので防御と言える)

足を止めることなく上記4つを使いながら、最後ポイントを奪っていました。

①距離を取る → ②距離を詰める → ③回りこんでかわす → ④おこりを捉える

流れの中で攻撃を避けますので①~③はランダムでオッケー。

4つの要素でコートをフルに使う、非常に良い練習方法です。

これは勉強になります。

動きが滑らかの人の特徴ですが、えっ今?のタイミングで力感無くスッと攻撃をしかけポイントを奪っていきます。

タナス選手の動きはまさにそれ。

仕掛ける気配なんてまるでありませんので、フッと気を抜いた瞬間に間を詰めて来ます。

何とも言えないタイミングで一手先を取っています。

強いというより「上手い」空手でした。

サソリ蹴りテクニックセミナー 2/4

こんにちは!

お盆休み頑張って更新続けたいと思います。

サソリ蹴りテクニックセミナー Vol.2は井出講師による「スライド」です。

2・グループ練習 井出講師の「スライド」

【グループ練習 井出講師の「スライド」】

これもグループに分けて練習しています。

まず中学生グループです。

組手構えとなり、後ろ足を前に寄せて素早く前進しています。

逃げる相手を追いかける時、詰める時に良く見受けられるかと思います。

アドバイスはこれまでと同じく、

・楽に

・膝を柔らかく

・音を鳴らさない

・頭の高さは変えない

次スライドです。

通常の入り方とは異なり、前足を送るのを我慢します。

前膝を進行方向に抜き、手から入る方法です。

以前ご紹介した「松久セミナー」の逆上と同じ入り方です。

若干テンポが異なるので、相手に取っては違和感あるんじゃないでしょうか。

組手は主導権の取り合い。

如何に相手の嫌がることをして、自分のリズムで組手するかです。

その意味ではこれもアリなんじゃないかと思います。

膝を抜いた時の体重をかける場所。

これまで意識してませんでしたが上足底でした。

それにしても井出講師、バリバリの大阪弁です。

まるで地元の友達としゃべってる感じがして妙に親近感湧きまくりです。

いつもと違う入り方。

前足を大きく踏み込む刻み突きばかりでしたので新鮮に感じます。

人と違う入り方があれば、引き出しも増えますし有利と言えば有利ですね。

上下に跳んだとして説明しますと、跳んで着地して大きく前に踏み込む従来の方法に対し、スライドはこうです。

下に沈んだと同時に前膝を抜き、手から入ります。

ただ突きが極まった時、自分の身体を相手にぶつけて距離を潰しています。

バックステップして残心取るのと比べてここはどうでしょうか。

抜きで入るスライドの刻み突きでした。

「構えは強く」良いアドバイスです。

構えが動くと押えられやすいしので技が潰されてしまいます。

構えた位置から真っ直ぐに出すだけ。

シンプル且つ適切なアドバイスです。

・前足の抜き

・前膝に引っ張られる感じで後ろ足の寄せ

・足音を鳴らさない

・構えは強く

・腰を落としたまま

おばけスライドの練習でした。

何より大事なのが、スライドで前に入った後、その場に居つかない。

足が止まればその瞬間狙われるから。

小さくでも動いていれば反応出来ます。集中力を切らさない事が重要です。

この入り方。フェイントで使いたいですね。

遠間から不気味な接近で近づいて来て間髪入れずに突きを飛ばせば、かなり違和感感じるんじゃないでしょうか。

教わった技をどう自分に落とし込むかですね。

指導する際、入り方のバリエーションがひとつ増えました。

収穫です。

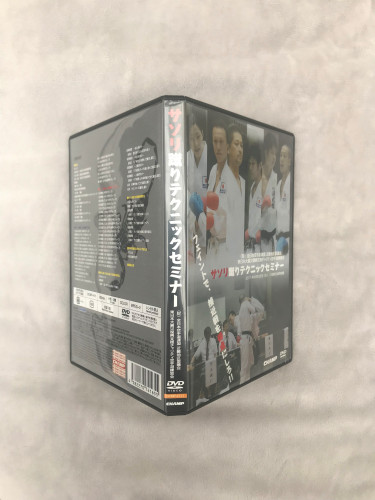

サソリ蹴りテクニックセミナー 1/4

こんにちは!

2011年に大阪で開催された組手セミナーを収録したDVDで、4時間超えの大ボリュームです。

指導者のほとんどが大阪弁丸出しなので、聞いてて面白いですね。

1・グループ練習 松久講師の「反応」

【グループ練習 松久講師の「反応」】

①逆上の入り方を中学生グループに指導しています。

構えた状態から、両足・前拳を一切動かさず奥拳を手だけ前に差し出します。

イメージは前拳の軌道に後からついてくる感じ。

手も足も動かさない=おこりがない

おこりがない=突きが来る!と相手にバレない

股関節の使い方も重要です。

例えば利き構えで逆上を突いた時、前足の股関節が詰まっていては腰が入りませんので短い突きになってしまいます。

股関節=蹴りのイメージがありましたが、確かに股関節が外旋しないと腰が入りませんね。

近間でポイントを取ろうと思えば、残心を大きく取らないといけませんが、股関節の柔らかさはここでも必要ですね。

聞いてて凄く分かり易い。

「股関節の折りたたみ」

ペア練習です。

自分は静止した状態で逆上

相手は気配を感じたら一歩だけバックステップ

どちらにとっても良い練習ですね。

突きが極まらなければ、そこで思考させます。

何でバレたのかな?

前拳が動いたり、足を踏み込んだり、力んだり、息を止めたり、目線が上下したり、行く気満々の気配を悟られたり、前拳側の肩が早く開いたり

と様々です。

自分の癖を知る機会にもなりますね。

反応力をつける良い練習方法だと思いました。

次、これも近間でのペア練習です

攻撃側はその場で、膝を柔らかく使い刻み突きだけで攻撃します。

防御側はバックステップ・ダッキングで攻撃を回避します。

こうやって動きの制約を加えることで、どうやったら突きでポイントを取れるか考える癖がつくんでしょうね。

ナンボやっても避けられるにはきっと、おこり(モーション)があるから。

ムーブは膝だけです。爪先は床に接地した状態且つ、突きが届いて当たり前の距離で行うことが重要です。

観て気づいたことがひとつ。

単純に内側から入るだけでなく、駆け引きの中で相手の拳サポを内側・外側と振り分けてタッチすることで相手の意識を向かせておき空いたスペースを狙って突くと、案外有効かも知れませんね。

次、刻み突きの取り合いです。

ルールはずっと同じです。

両膝を脱力した状態から、互いに探り合って刻み突きです。

相手のフェイントやプレッシャーに押されて軸が後傾し過ぎていては、その分相手との距離が生じますので「前」の意識が無いと相手に取られてしまいます。

なぜ取れないか。相手が中学生ということもあり、終始考えさせています。

さすが松久先生。

説明も分かり易いし、練習メニューも効果的なものばかり。

既に大満足な内容で、すぐにでも道場稽古に取り入れたいものばかりです。

アドバイスも短い一言で刺さりまくりです。

「フェイントやプレッシャーの中でいかにチャンスを見つけるか」

「いかに膝を柔らかく使うか」

「ひとつの事を意識出来ないと強くなれない アドバイスを受けたら絶対これだけは守るぞっていう意識が必要!」

「どっからくるか分からんフェイントをせなアカン そのためには膝は柔らかく使えなアカン」

バレないように技を極める攻め手の練習と、相手の動きの癖を見抜いて反応する受け手のペア練習です。

なにより思考することが大事だと何度も仰います。

練習の中で考える癖が芽生えますね。

指導方法にシンパシーを感じます。

ひとつアドバイスを追加されています。

何でステップ(フットワーク)しているんだろう?

相手にバレないように突きや蹴りを極めたいからです。

では技を出す瞬間、動きが止まったら(ため)どうでしょう。

おこりが生じ相手に反応されてしまいます。

ここでの練習も同じこと。

膝だけを使うルールですが、

「動きながら」

「フェイントしながら」

技を出すことがとにかく重要です。

実演も説明もとても分かり易いです。

松久先生の動きには「殺気」が無いので、いつの間にか相手の懐に侵入しています。

次、小学生グループに移動して反応の練習です。

足の裏をつけ、膝だけで緩めていつでも行ける準備を整えます。

松久先生が右手を上げたら、素早く刻み突き。

途中いろんなフェイントを仕掛けます。

右手を上げると見せかけて左手、ドンと床を鳴らしたり、スッとしゃがんだりです。

間違って反応してしまってもすぐ体勢を整えます。

小学生にはゲーム感覚で楽しみながら、集中力を養えるかも知れませんね。

スピードを高めるコツは、

1・常にリラックスする

2・息を吐きながら突く

小学生高学年グループ、次は「目を使って反応」逆上です。

逆上の入りで距離を出すコツを最初に説明したのち、子供たちが練習します。

股関節の使い方ともう一つ、重要なのが前拳の使い方。

バレないように突く。

ここまでのブログを振り返ればどうすれば良いかは既に答えは出ています。

真剣にセミナーを受講している生徒ばかりなので理解しているようでした。

「反応」のテーマに沿って中身の濃いセミナーが続いています。

タイトルがサソリ蹴りテクニックセミナーとありますが、改めてこのDVDは組手の基礎的なことをしっかり学べる質の高い内容だと思います。

ここからフットワークが入ります。

ピョンピョン跳ぶのがフットワークではなく、膝から下を柔らかく使って「いつでも行ける状態」にするのがフットワークの定義。

前後左右にフットワークしたり、前足を上げたり、前拳でプレッシャーかけたり、スイッチしたり、緩急変えたり、相手を想定しながら動き続け松久先生が手を上げたら瞬時に刻み突きを出す練習です。

止まって2挙動にならず、動きの中で技を出す練習でした。

目の次は耳で聞いて反応のペア練習です。

反応 + 距離感を養うアイデア練習で、これは道場で取り入れたいかな。

打ち込み側は後ろを向いて立っています。

台となるペア相手は、後方に立ちスタンバイ。

ブザー音に反応して、すぐさま回転ジャンプ振り向いて台に突き技を放ちます。

ここで大事なのが、台が距離を調整します。

近間や遠間にランダムで立ち、打ち込み側は距離に応じて大きく跳びこんだり、残心を大きく取ったりと状況判断が必要になります。

これだけではありません。

台の選手は距離以外にも、手を伸ばしたり足を伸ばしてあげます。

振り返って自分の顔の前に拳が見えたら、瞬時に中段に潜らないといけません。

面白い練習方法でとても勉強になります。

楽しく上達出来るんじゃないかな。

次、低学年グループでは「触り組手」

ペアとなり、互いの身体を手足を使ってタッチするゲームです。

構えても良いし構えなくても良し。

単純明快、タッチされずにタッチするだけです。

どうやったら相手にタッチすることが出来るか、自由な発想力がつきます。

あまり答えを言わずルールだけ説明して子供たちにさせてみたいですね。

どんな閃きがあるか。あまり空手に捉われてはダメだと思います。

触り組手により、チャンスを探る感覚が磨かれますし、これもまた反応力が高まりますね。

リラックスしているからこそ、素早く相手の技に反応出来たり、相手の隙を見つけた瞬間跳びこめるんだと締めくくっていました。

タナス・フラッシュ Vol.1 -世界最速の攻防、強い体幹 戦術を身につけるトレーニング 基本編- 3/3

こんにちは!

今日から夏季休暇に入りました。

10連休初日です。

組手のブログが続いていますが、しばらく続きます。

タナスセミナー Vol.1基本編 最終回。

5:カウンターの妙

6:反応の妙

7:クロージング

【カウンターの妙】

「出会いを制す」

ペア練習です。

遠間から突っ込んできたところを、中段突きを前で捉える練習です。

普段動き出しに反応して技を合わせる練習は良く行われているかと思いますが、全開のスピードで突っ込ませ前で捉える練習を紹介していました。

「裏回し蹴りでカウンターを決める」

今度は裏回し蹴りです。

ルールはひとつ。

止まらず突っ込む。

スピードを落とすと実戦的な練習となりません。

反応の鋭いタナス選手は、相手の一歩目で既に膝を掻い込んでいますので全力で突っ込んできた相手にも前で捉える事が出来ています。

反応スピードがとても高いです。

「相手が構えた瞬間を狙う」

続けて始め!の、「め」で飛びこむ練習です。

構えだしの速さの意識づけでした。

かなりロングの逆上で取っていました。

【反応の妙】

「1対3の組手 -番号に反応する-」

3人の打ち込み台を扇状に並べ、端から1・2・3と予め番号を決めて置き、1と合図されれば1の人に技という具合に

素早く反応する練習です。

浪速高校のDVDで紹介したメニューと同じです。

「1対3の組手 -触れられて反応する-」

自分の至近距離に扇状に並べ、台の人がランダムでタッチします。

タッチした人以外に素早く反応して突き(蹴り)を出す練習です。

「1対3の組手 -連続で攻撃する-」

今度は3人が縦一列に並び、自分めがけてダッシュしてきます。

ハイスピードで連続して出会いを捉える練習です。

3人が連続して何周もグルグル回ってきますが中段や刻み・裏拳で先を取っています。

なかなか面白い練習方法ですね。

「後ろから肩を触る」

まず目を閉じます。

ペア相手が後ろから肩をタッチしサッと左右に動いたり、そのまま前方に回り込んだりランダムに移動します。(しゃがんで隠れてみたり、背後に密着していたり)

触られた瞬間振り返り、相手を見つけて技を出す練習です。

これも初めて知る練習方法でした。

ペア練習は3人から4人で行えますので、楽しく反応力を磨けるのではないでしょうか。

遊びの要素を取り入れることで稽古がマンネリに陥らず、生徒達も楽しみながら反応力を向上できるんじゃないかなと思いました。

試合中、咄嗟の動き(状況判断)に活きてくるかも知れませんね。

【クロージング】

日本の子供達は皆意識が高く、難しそうなことでも意欲的に取り組んでいます。

明日はもっと大事な練習をします。

明日のセミナーでは、これまでとは違う防御と攻撃技を沢山紹介しますので、もっと空手を好きになれることと思います。