ブログ

浪速の空手 -浪速高校空手道部 世界標準の練習体系- 1/2

こんにちは!

大阪の強豪、浪速高校の稽古内容を収録した ”浪速の空手” です。

以前浪速の空手2を3回に分けてシェアしましたが、今回はシリーズ1作目、前編です。

紹介順が入れ違いましたが、何も意味はありません。

1:動きを止めない練習体系

2:実戦想定!スタミナ養成トレーニング

3:世界標準の感覚をつくる フットワーク&至近距離

4:見切り組手

【動きを止めない練習体系】

1-1 動きを止めないウォーミングアップ

今(当時)テーマとして取り組んでいたことが『動きを止めないこと』

リスタートの時であったり、構えだしの速さです。

ジョグしながら、ゆっくり大きく全身運動しています。

突きを入れたり、サイドステップ・足上げ等思いおもいに行っています。

部活の良いところは、元気な声が道場中に響き渡り、声が途切れません。

キャプテンが鼓舞し、皆がついてくるといった感じです。

活気があって大好きです。

1-2 リスタート(打ち込み)

ペア練習です。

受け手側の方も、避ける動きを交えながら終始動きを止めません。

場合によっては反撃を入れ生徒に工夫させます。

”漠然とならない”・”ボーっとしない”です。

構えだしから、交互に一本ずつ技を出し合う練習をされています。

突き終わりの逆の手

押すことで、相手の反撃を断ち間を取る事が出来ます。

相手の体勢を崩したり、タイミングを一個外したりの役割を持つので意識するように、アドバイスされています。

他にも、受け手側のプレッシャーのかけ方。

簡単に相手に技を出させてはいけません。

前手でちょっかいかけながら、実戦をイメージさせていました。

ただ台となって受けてるだけじゃダメだということですね。

途中、中断し生徒を招集するのですが、全員ダッシュです。

一つひとつの言葉に、押忍っ!

打ち込み前に互いに一礼。

打ち込み後にも一礼。

道場のあるべき姿です。

1-3 カウンター

1-2同様に、相手が間合いに入ったタイミングで”後の先”を取る練習です。

ここでのアドバイスは ”離れ際” を注意すること。

構えだしの速さと、打った後伸びたらアカンことです。

1-4 扇パターン

3人を扇状に配置させ、技を決めて打ち込みです。

一人目:刻み突き

二人目:連続技

三人目:蹴り

ルールはひとつ。

打ち終わりは、バックステップでスタート位置まで間を切ること。

意識することはふたつ。

戻りからの立て直しの速さ。

打ち終わりは逆の手を相手を押し反撃の姿勢を作らせないこと。

1-5 扇ランダム

扇パターンと異なる点は、台が前に出たり後ろに下がったり。

しかも順番ではありませんので、状況に応じて素早く反応します。

応用練習です。

打ち込み側がトップクラスの選手ですと、台は横の動きを取り入れたり、ダッキングの姿勢を取ったりと揺さぶってあげます。

(状況判断の難易度を高めています)

1-6 扇状況判断

台の選手はランダムに蹴り・突きを出してきます。

この練習の目的は、

・打ち込み側の状況判断の精度を高めること

・咄嗟の動きに身体が対応出来ること

無理に相手の技に嚙み合わせてしまうと、取られてしまったりするので、避けるだけの動きも必要となります。

状況によっては、守りを固めポイントを取られないようにすること。ガードの意識も持たせています。

練習に入る前に、意識を置くポイントを説明されていますので視聴者も生徒も分かり易い進め方なんじゃないでしょうか。

練習やから思いっきりいったらアカンけども、突く軌道・蹴る軌道を真っ直ぐ出せる確認をする。

流れに任せて、雑な技の入り方をしないように。

普段から1対3で扇の練習していると、絶対試合は楽に感じるでしょうね。

【実戦想定!スタミナ養成トレーニング】

2-1 二分一分

2分間フリーで試合形式。

「あとしばらく」を意識した稽古も兼ねていますが、がむしゃらに攻めてはいけません。

審判に無謀な攻撃を取らてしまいますので。

そうじゃなく、技術を見せるように。

いつもはここで試合が終了しますが、集中力を上げるために1分間の再試合を取り入れています。

試合中の今井監督のアドバイスは、

「動きとめるな」

「的をずらせ」

「動き固いぞ」

「出入りかけな」

「フェイントないぞ」

自分の攻撃の後、「身体伸びんな」「逆の手で押して相手を伸ばせ」

2分間の試合形式の後、素早く審判が入り1分間の再試合。

団体戦で延長再試合を想定しての稽古です。

インターバル1分で息を整え、すぐ再開出来るように普段から稽古されています。

2-2 二本取り

離れ際とリスタートを大事にしながら、本番さながらの二本取り。

(相手の攻撃を)見て動かず、それまでに予測するようアドバイスされています。

【世界標準の間隔をつくるフットワーク & 距離感】

3-1 足組手

上半身の脱力と動きを止めないための練習方法です。

ポジショニングが悪いと、こかされてしまう事もありますので、この練習で克服します。

両足を上手く使い、相手の足を踏むだけの練習です。

フェイントを覚えるには丁度良いかも知れません。

これは体幹の強さが必要です。

上半身の余分な力が抜けきったところで、構えだけつけて再開しています。

互いの足が交差した時、ケガをさせたらいけないという意識が働き、動きが一瞬スローになってしまうが、試合中では絶好のチャンスです。

ここで変な癖をつけては悪影響ですので、立て直しの速さを意識付けされていました。

リラックスした動きを身につける練習かと思いきや、チャンスを的確に狙う真の目的を意識をもたしていました。

間髪入れずに詰める!

3-2 触り組手

今度は両手両足で相手をタッチするだけの触り組手。

ただ相手をタッチしたあと、安心しているとすぐに反撃されてしまうので注意を切らさずです。

反対側も咄嗟の反撃が出来るように、互いにリスタートを意識です。

触れてたのを、試合ではしっかり突く(蹴る)だけです。

【見切り組手】

4-1 突き

相手の攻撃をスウェイバックで引き込んで、返す練習です。

前拳側の肩をやや下に下げながら、相手の中段突きを引き込み上から被せるように逆上で極める練習方法です。

ポイントは相手の攻撃時、止まっていてはいけませんし浮いてもいけません。

引き込んでの突き以外のバリエーションでは、

・足払い

・裏打ち

何かも紹介されています。

(スウェイまでは一緒)

今(発売当時)のルールだと相手の中段突きを、前拳で落としてカウンターを狙っていては、先に仕掛けた相手の方に旗が上がりやすい傾向にあるので、

しっかり「見切り」が必要と説明されています。

相手の攻撃が届いていないよ的なアピールかな。

当然、反撃への動作にムダがあってはいけません。

可能な限りクイックにです。

受けることに意識を置くと相手のスピードに差し込まれてしまいます。

目的は見切りですので来たと同時に、肩を下げながらスウェイします。(最後逆上)

軸足の膝の使い方が重要です。

相手の拳先を見る必要はなく、自分の中段を届かさなければ良いだけです。

真半身で構えるからこそ出来るテクニックです。

お互いにフルスピードで繰り返し練習していました。

4-2 蹴り

蹴りも突きと同様ですが、蹴ってこられたら怖いので肩が上がってしまいがちです。肩が上がると裏回しの餌食となるので、ビビッて身体が浮いてはいけません。

要するに蹴りを見てしまうとダメ。見て受けようとせず間を切る練習です。

目的は見切りです。

相手の蹴りのバリエーションが変わろうが、見切りさえ出来たら何にも怖くないと指導されていました。

当然、試合中では間を詰めて蹴りを潰したりもありますが、見切りの練習でした。

見切りのあと、

・突き(逆上)

・投げ(足払い)

・蹴り(背中への中段蹴り・上段裏回し)

に繋げていました。

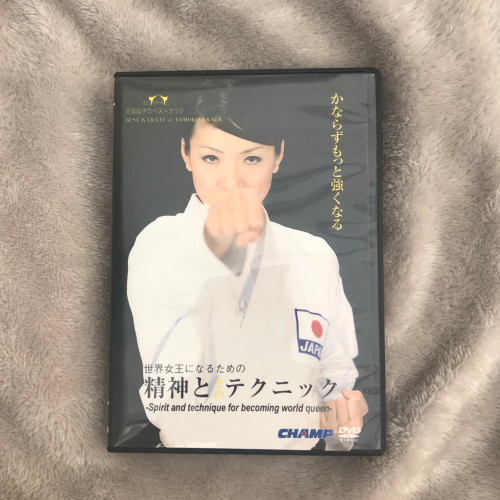

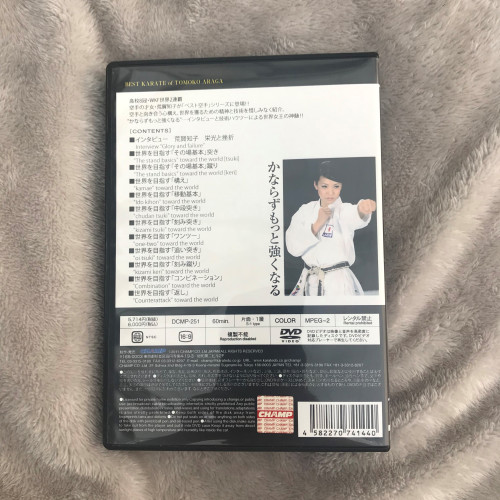

世界女王になるための精神とテクニック 荒賀知子のベスト空手 3/3

いつもありがとうございます!

現ジュニアカデットでコーチを務める荒賀 知子先生のDVDです。

ご存じ荒賀 龍太郎先生のお姉さんですね。

3回に分けて紹介してまして、今日が最終回です。

※現在の競技空手で主流のカニ構えではなく、真身(おへそが前)構えです。

09・世界を目指す「追い突き」

10・世界を目指す「刻み蹴り」

11・世界を目指す「コンビネーション」

12・世界を目指す「返し」

【世界を目指す「追い突き」】

上段逆突きです。

自分の攻撃するルートに相手の前拳がありますので、自分の前拳で落としてから攻撃に入ります。

この前拳は落としてから入るのではなく、落としながら入る事が重要です。

そして次に入った後ですが、前に持ってくる後ろ足をつっかえ棒にしないことです。

追い抜いた後ろ足で踏ん張ってしまっては、せっかくのスピードやパワーが無くなってしまいます。

なので前に出す足でブレーキをかけてはいけません。

自分の身体ごと相手にぶつかっていきます。

前足の入り方ですが、近間はそのまま入っても届きますが、遠間から入る場合では前足をスライドさせて入ります。

とても大きなこの技は、相手にとっては見破りやすいとも言えますので、連続で2本突くのも有効です。(逆 逆)

ワンツー同様に1本目の後を追って2本目を出し ”間" を消します。

【世界を目指す「刻み蹴り」】

一般的な刻み蹴りでは、まず後ろの足を寄せて蹴りますが、寄せ足を行わず突きの間合いの外側から蹴ります。

少しでも後ろ足を寄せれば相手にバレてしまいますので、組手構えから出来るだけ変化せず蹴ります。

蹴り易くするには、少しだけ半身に構えます。

蹴る瞬間モーションがあってはいけませんので、足を抱える時に手が下がらないよう注意が必要です。

手が下がる癖がバレると刻み突きでカウンターを合わされてしまいます。

蹴り方のコツですが軸足つま先は前を向いて構えますが、間合いの外側から蹴るには、踵を相手に向け蹴ることです。

そうすることで飛距離が出ます。但し蹴り終わりは、つま先を前に戻します。

それともうひとつ。

後ろの足で蹴って距離を出すのは当然ですが、それだけでは距離は伸びません。

軸足で床を蹴る力と同様に、前足を抱え込む力も必要です。

後ろ足で蹴り込む力

前の足で引き上げる力

の両方が必要と言えます。

DVDでは、この刻み蹴りダブルで蹴っています。

ポイントはひとつ目の蹴り終わりに寄せ足を素早く行い、両手が乱れないことです。

【世界を目指す「コンビネーション」】

刻み蹴りに刻み突きを合わせたコンビネーションです。

気をつけることは、蹴った足が床に着いてから突くのではなく

『蹴りながら突く』です。

やはり蹴りの反動で手が乱れると、当然突きが遅れます。

蹴り終わりの寄せ足は無しです。

イメージ的には、「前の足が落ちる前に突きが終わっている」です。

【世界を目指す「返し」】

返し技とは、相手の技を待ち、その後自分の技を出すことです。

返し技を極める上で大事になってくることは、「タイミングを前で取る」です。

相手が出てくるのを後ろで待つと、どうしても出遅れてしまい相手の技が先に到達してしまいます。

ですので前足でタイミングを取るイメージを持ち、相手の出会いの中段を取るような感じで入ります。

そしてもうひとつ大事な事は下がり過ぎてはいけません。

下がり過ぎてしまうと、相手との間に距離が出来てしまい自分の技が遅れてしまいます。

なので奥拳で返し技を狙う時は、

1・「下がる距離は最低限に」

2・「スウェイし相手との距離を調節する」

次に連続の返し技です。

相手の1本目の突きを前拳で捌き、2本目の突きを奥拳で落とし、刻み突きで攻撃をします。

この時重要なことは、攻撃する方の手の動きです。

2本目を落とした時に前拳は必ず攻撃に転ずる準備をしなくてはいけません。

一つひとつの技を理論的に説明しながら、実際に披露されています。

基本に忠実なこのベスト空手シリーズ、セミナーDVDとはまた違った気付きがあります。

数年ぶりに観返しましたが、言葉がシンプルで分かり易くおさらいすることが出来ました。

国語力はホント必要ですね。

2023年7月9日(日)第3回 神戸市ジュニア指導講習会 @神戸市中央体育館

こんにちは!

3度目となるジュニア講習会が、神戸市立中央体育館で行われました。

ゆり道場からは形で2名の生徒が参加!

知らない生徒や先生方ばかりで普段とは雰囲気が異なりますので、緊張もするでしょうがやり切った後は達成感が感じることが出来ることでしょう。

ゆりは週1回だけの稽古しかありませんので、チャンスがあれば貪欲に参加してもらいたいと思います。

第1回目と2回目とでは、指導していただく先生方の顔ぶれも若干変化していました。

3回目の今日は、メインの形指導者も違っていました。

やっぱりこのような、合同練習会は目立ってナンボな部分もあります。

気合や返事、キビキビした行動で、やる気マンマンを感じてもらえば、ちょっとしたことでも目にかけてもらえるんじゃないかな。

参加したことに満足するだけじゃなく、何か上達するヒントを得てひと回り大きくなって帰ってきてもらえたらと思います。

(修正を受けた部分や教わったことを忘れず、次の道場稽古に活かせるかが重要です)

全体で柔軟体操をしたあと、基本に移りました。

【固定式基本】

・突き

・上段揚げ受け

・中段横受け

・下段払い

・正面蹴り

・猫足立ち / 手刀受け

・左右前屈立ち / 中段突き

【形】

ここから形・組手に分かれました。

ゆり生2名とも形でしたので、稽古風景をずっと観ていました。

過去2回とは異なり、各自黙々と自分の世界に入り形稽古に入りました。

約2時間に渡る自主連の中でアドバイスをもらっていたり、挙動の修正が入っているようでした。

私は少し距離の離れた場所から見学していたので、具体的な部分は聴き取れませんでしたが指導者の先生方がグルグル回っていて一人ひとりに丁寧に指導してくださいました。

入口近くで稽古していた上級生のグループ。

体幹を使って四股立ち移動するハードな稽古をしていました。

初めて知った稽古方法でしたね。

四股立ちのまま跳ばずに体幹を使って前後に突きを極めながら移動基本してました。

他には、瞬間脱力を使った四股立ち突きなんかも。

これは剛柔流の基本稽古が収録されたDVDで同様の稽古方法を観たことがあります。

股関節・膝・足首のロックで四股立ちを極める稽古です。

四股立ちの際、如何に潰れず突きを極めるかの練習でした。

普段とは異なる稽古方法ですので、このような練習会は指導の引き出しを増やす絶好のチャンスです。

今後の参考にしたいと思います。

またお隣では、来週神戸で開催される都市間交流大会で神戸市代表に選出された選手の最終調整が行われていました。

さすが代表選手達。

切れ味鋭いシャープな形を披露されていました。

ジュニア講習会の生徒たちは後半、見取り稽古していましたね。

上手な選手の形を目の当たりにして、なにか感じたことがあったでしょうか?

自分の形とどこが違うかひとつだけでも自分で気が付くことが出来たら、その人は成長出来ますよ。

・平安五段

・バッサイ大

・ニーパイポ

・泊バッサイ

・松村バッサイ

・チャタンヤラクーシャンクー

・スーパーリンペイ

1本打つ毎に先生がアドバイスを送っていましたが、そればっかり聞いていました。

泊バッサイでは、一見何気ない挙動でも意識の持ち方ひとつで見せ方がガラっと変わる、目から鱗のアドバイスを聞くことが出来ました。

来週の稽古が待ち遠しいです。

2023年7月8日 (土)道場稽古60

こんにちは!

本日の稽古場所は、多目的室でした。

体育館は生徒達が造った作品展示会と床の張り替え!

真新しくなった体育館、とても楽しみですね。

桜の宮小学校では、体育館が使えない卒業式や入学式・音楽会等行事がある時は多目的室を利用させてくださいます。

2クラス分程の広さがありますので十分です。

年間通して安定して稽古場所があるっていうのはホントにありがたいことです。

注文していた心武館Tシャツも届き、今日子供達に配る事が出来ました。

【バンビクラス】

0:早連

1:ウォーミングアップ

2:体幹

3:固定式基本

【モンキークラス】

4:ウォーミングアップ, ストレッチ

5:体幹

6:固定式基本

7:形

8:組手

9:居残り稽古

【早連】

8月修交会大会に向けて、早めに道場入りし試合形式での稽古。

入退場の所作も含めて頑張って稽古しています。

先週に続いて2回目ということもあり、動きもスムーズになってきました。

先週、試合形式となると出来てたことが出来なくなっていましたが、今回は対戦相手につられることなくしっかり打てていました。

途中、大会出場を控える3人目の生徒と、四の形を稽古することに。

良い感じで形が打てていましたので、来週の早連は試合形式と入退場の稽古をしたいと思います。

待機中の立ち方は『結び立ち!』

【ウォーミングアップ】

ジョグ、サイドステップ、足上げ、後ろ足上げで軽く汗をかきます。

先週に引き続き、仰向けダッシュ・うつ伏せダッシュで反応速度と反射神経を高めていきます。

反応力が上がると組手に有利に働きます。

遊びの要素多めで全身運動です。

【体幹トレーニング】

プランク・バックプランク・V字プランクをそれぞれ1分ずつで計6分。

しんどくても諦めないで頑張ろう!

頑張れば立派な軸となって自分の身体に返ってきます。

粘り強く頑張ろう!

【固定式基本】

・引き手

・突き

・中段横受け

・上段揚げ受け

今日はこの4つ。

正しい技の出し方(軌道)を説明しました。

この子達にとって、今がとても大事な時期。

間違って覚えたり、あやふやなままだとこの先苦労してしまいます。

時間をかけてゆっくり、じっくり稽古しました。

突きを狙う位置や高さ。

引き手で注意すること。

技は腕のどこで受けるのか。

もうひとつ大事なお話を。

空手道を学ぶ際の心構えについてです。

お話を聞く姿勢です。

これはコップの水に例えて説明しました。

小さな子たちにとって、1時間ずっと集中するのは難しいことでしょうが、

意識が他に向くと学んだこともコップに溜まっていかないよっていうお話でした。

靴はキチンと並べる!

道場の出入りは、立礼して押忍!

入室したら、指導者の前に行き元気良く押忍!

集合する時は駆け足!

お話を聞く姿勢は立礼したまま手遊びせず、じっと指導者の目を見て聞く!

理解出来た時の返事はハイっ!

稽古後は指導者の前に行き、押忍!ありがとうございました!

まずこれらがしっかり出来る生徒になろう!

(つづく)

【モンキークラス】

2部制に分けて2度目の稽古です。

先週は基本と形に沢山の時間を割き、正しい立ち方について指導しました。

平安 初段・五段を学びだしたことで、新しい技や立ち方が出て来ましたので、今日も引き続き勉強です。

【ウォーミングアップ , ストレッチ】

ジョグ・サイドステップ・足上げ・後ろ足上げ、おっとやってることバンビと同じでしたね。

軽くアップしたあと、今日は組手厚めのメニューですので、股関節回りの静的ストレッチを。

股関節の柔軟性が無いと四股立ちが開きませんし、組手に至っては膝の抱え込みに支障をきたします。

座って足を∞マークのようにふりまわしたり、ハムストリングスを伸ばしたりです。

ケガ予防にも繋がりますし、可能な限りストレッチは普段からしておいてほしいと思います。

【体幹トレーニング】

大人気V字プランク。案外これで腹筋の強化にも繋がってるかも。

他には、サイドプランクとプランクでした。

124分経過です。

サイドプランクでは、片手を上げたり目を瞑ったり、自ら難易度を上げる生徒が出始めました。

1年近く体幹を続けて来ましたが、とうとうイージーに感じるまでになったかな??

自分で自分をストイックに追い込める人は、上達も早いと思います。

他の生徒の良いところは、気付きの感度を高めてドンドン真似していってほしいと思います。

それにしても、余計なおしゃべりも減って空手道に集中出来てきたんじゃないかと感じています。

生徒が真剣だと凄く嬉しく、やりがいを感じる瞬間でもあります。

【固定式基本】

基本形二の平安の形には糸東流の基本的な立ち方、受け技、攻撃技が網羅されていて、空手道の基本的な部分を習得するうえで重要な役割を持ちます。

正しい動作を繰り返し練習することが何より大切であり、その先に待つ指定形・自由形へと繋がっていきます。

形は基本の組合せですので、この固定式基本で丁寧に指導し、真剣に学び理解することが極めて重要と言えます。

今日の生徒達はやる気に満ちており、真剣な眼差しで稽古に励んでくれていました。

まだ2回だけですが、2部制にして正解だったと思っています。(嬉しいよ)

前回のおさらいから。

猫足立ち / 手刀受け

四股立ち / 下段払い受け

これを前後に繰り返します。

改めて、猫足立ちと手刀受けについて説明しました。

・つま先を置く位置

・軸の場所

・下半身の向き

・脱力方法

・骨盤の使い方

・直線的な技の出し方

・指先の緊張感

・手首のカタチ

・上半身の極め方

ポイントはナンボでもありますが指導した後、皆で意識しながら前後に移動します。

かなり繰り返しましたので、足がつらかったと思いますが、次四股立ちです。

形の上手な選手はどこが違うか?

正確性とスピードです。(それだけじゃないが)

正確な立ち方については、先週から超絶丁寧に指導しています。

今日は、スピードの上げ方について指導しました。

質問形式で答えてもらいましたが、一発で正解を出してくれた生徒がいてました。

普段から良く聞いていますね!

指導が浸透していることが確認出来てホッとひと安心です。

足を回していては遠回りしますので、正解は『直線的』に動かします。

移動足を軸足に向かって真っすぐだし、ぶつかる寸前に切り返します。

平安二段では、最後の見せ場に四股立ち移動があります。(ここで使うよ)

これだけでは終わりません。

最短距離で動かすことを知ったら、よりスピードを上げるテクニックについて触れてみることに。

もの凄く真剣に聞いてくれるので、理解出来たことだと思います。

ゆりの自慢出来ることの中に、保護者の方も真剣に説明を聞いてくださいます。

これはとても有難いし嬉しいことです。

これまでの基本稽古では、基本に忠実に教科書どおりに進行していましたが、8月修交会大会もありますし、今度は形で入賞する生徒が表れることを願ってちょっと深い部分を指導しました。

もちろん移動スピードだけでなく、キレ・極め・力強さ・一致性・整った軸・手技のスピードなんかも必要です。

猫足立ち / 手刀受け

四股立ち / 下段払い

だけで予定を20分オーバーしてしまう程、入り込んでしまいました。

他には、突き、中段横受け・上段揚げ受け・下段払い・正面蹴りも稽古しました。

【形】

さて、今日は平安五段で初登場の

・交差立ち

・後屈立ち

床に貼ってある養生テープを利用し、正しい立ち方を丁寧に説明です。

ここは少々時間をかけてでも皆に理解してもらいたいところ。

幸い全員出席していたのでこのチャンスを逃す訳にはいきません。

この2つの立ち方。

ここでは内容を割愛しますが、理解してくれたかな??

教わったことをその場で部分練習を繰り返し、通し稽古で確認作業します。

新しい形・立ち方・技を教わる時は目がイキイキしますね。

新たな立ち方を説明した後、通し稽古です。

・平安二段

・平安初段

・平安五段

緊張感を保ちつつ形稽古しました。

今は教わったことを、意識して身体に落とし込む時期です。

身体に馴染んだらスピードを上げたりしながら打ち込み続け、自分なりの緩急を見つけます。(強弱のことね)

始めから最後まで一本調子じゃ観ていて味気ないですので、形の中で見せ場を作ります。

この辺は、大会に出場した時に勝ち上がる選手を観て感じてほしいし、特連等に参加して上級生の形を参考にしてほしいと思います。

勉強する機会は、そこらじゅうにありますので後は自分でアンテナ立てて感じてもらうしかないです。

今日の基本と形に共通するテーマは、

『骨盤の使い方』

何とも上手く説明することが出来ませんでしたが、立ち方を美しく見せるコツが骨盤にあります。

どの立ち方にも共通して言えることですので、是非意識して取り入れてください。

この時点で予定より10分オーバー。

またしても組手の時間が削られてしまうことに、、

【組手】

構え方をおさらいした後、フットワークから刻み突きを2本。

意識するポイントは後ろ足の「溜め」

溜めがあるからこそ、大きく前に跳びこめます。

決して棒立ちにならないように。

当たり前のことを当たり前に出来るように、構え方ひとつも意識して取組もう。

疲れてくるとフォームが崩れがちですが、まだまだ稽古が足りない証拠。

当たり前に出来るように、フォーム固めしていこう。

今度は互いに向き合って、ブザーに合わせて技を出す練習です。

・刻み突き

・中段逆突き

・上段逆突き(逆上)

一部の生徒は居残りで逆上教えたことがありますが、ほとんどの生徒が初めてでしたね!

新しい技がひとつ増えました。

他にもメニューを用意してましたが、なかなか時間内に収まりません。

次回、突きと蹴りのコンビネーションを稽古したいと思います。

【居残り稽古】

普段の稽古は子供中心に進んでいますので、今日の居残り稽古は大人ゆる空手の延長戦!

I君ママとマンツーマンで形3つでした。

びっくりです!

ここまで出来るとは!

子供が打っている形を観て覚えたのでしょう。

教えなくても打てるんですから!

細かい部分を修正して精度を高める作業でした。

軸足の張りで技を出す感覚が身についたら、もっと上達すると思います。

(膝頭を真下に向けるようにね)

もう一つ、つま先の角度は約30度です。

次回は基本的な技・立ち方のおさらいを一度挟みたいと思います。(体力が残っていれば是非!)

もう一人、居残りを志願する生徒が現れました。

Kちゃんは、最近入会したばかりなのに、教えた事が翌週にはカタチになっています。

家レン頑張っているんでしょうね!

先週の稽古と比べ、明らかに前屈立ちが良くなっています。

明日のジュニア講習会に向け、平安五段を修正しました。

腰(骨盤)の使い方を覚えれば、グンと成長することでしょう。

良い練習方法があるので、来週紹介しようかな。

(写真:受け手の高さ・右足の引き付けを意識しよう)

※おっと!修交会大会は帯毎で試合しますので、8級の生徒は形2つ準備すること❗️

※今日アンケートを2枚頂きました。(ご協力ありがとうございます!)

稽古回数増やしたい気持ちがより一層高まりました。

2部制の導入・大人クラス開設の次は、週2回の練習です。

平日の夜利用出来る施設に心当たりのある方、いらっしゃれば一報ください!

現役最強選手たちの得意技最新メソッド2014 3/3

いつもお世話になります!

ゴールデンウィークのブログ3本目、いよいよシリーズ最終回です。

5・小林実希のワン・ツーテクニック

6・RAY MORCOMBのボクシング式エクササイズ

7・2分間フリー組手

【小林実希のワン・ツーテクニック】

①体重移動でスピードを上げる

寄り足した瞬間に、後ろにタメていた体重を一気に前の足に乗せて突きます。

②小林実希のワン・ツーテクニック実戦編 1

WKF パリ世界大会 2012の映像が紹介されています。

間合いの出入りから、一気に上・上を極めていました。

③1と2の間を詰める

1と2の間が大きすぎると、間を抜かれてしまいます。

突きだけではなく、ステップのワン・ツーも速くないといけません。

相手の中に入る速さと、1と2の間を抜かれない突きの速さのどちらも重要です。

④まっすぐ入る

横の動きを見せつつ、間合いの出入り。

前後左右に間合いの駆け引きを繰り返し中に入る時はまっすぐ深く入ります。

⑤小林実希のワン・ツーテクニック実戦編 2

ワールドコンバットゲームズ2013の中からワン・ツーが紹介されて、これも上・上です。

1本目の突きを追いかけるように2本目が出ています。

⑥カウンターへの対応

身体の入り方。

寄り足を上手く使ってスピードを上げますが、寄り足をフェイントにも使い突きに繋げます。

他には、後ろに逃げられないようにライン際やコーナー際に追い詰めて突きます。

⑦小林実希のワン・ツーテクニック実践編

先に突いた前の手に自分の身体を引き付けていくイメージで入ります。

間と距離を潰す独特のワン・ツーに思えました。

1本目に反応されないために刺すようなイメージで動きを小さく突きます。

一度止まってタイミングを外したり、床を滑るように入ったり工夫されています。

他にも、ダッシュする時のように後ろ足を使って入り込んだりバリエーションが豊富です。

練習の時意識していることは、入りを速くすること。

技のおこりの動きを徐々に小さくしていくことです。

【RAY MORCOMBのボクシング式エクササイズ】

①ウォーミングアップ

グルグルと道場をジョグ。

1の号令でスッとしゃがみ、同じ要領で2の号令では両足ジャンプ。

チェンジの号令で逆回転。(割と頻繁)

3の号令でバービー。

②その場でのアッパーとストレート

平行立ちとなり、少し前かがみの姿勢を取り、両手でグルグルアッパーパンチで肩回りをほぐします。

次は左右のストレートテンポ良く繰り返します。

スピードアップとリラックスを交互に繰り返しています。

③基本のジャブとストレート

ボクシングの立ち方は、組手競技に例えると完全なるエビ構え。

後ろ足の爪先は完全に前方を向いています。(後ろ足の踵は上げています)

構え方は、重心を身体の中心に置き上体を少し前に倒します。

両手は顎の前。

ジャブは少しだけ肩を入れながらストレートは腰を切って放ちます。

ストレートは後ろ足の力を拳に伝え、押されても負けないような姿勢を取ります。

④肩と足を使ったコンビネーション

アッパー4回、ワンツー1回をテンポ良く。

ワンツー入れながら1歩踏み込んでます。

⑤身体のひねりを意識した防御

ボクシングの構えから、上半身を左右に腰を捻ります。

ただ後ろに上体を引くだけでなく肩を回したり捻る動きを加えます。

逆上を肩を切ってかわしたり、スウェイしながら避けています。

左右どちらの突きにも身体を捻る動きで対応です。

奥の肩を斜め45度に向けています。

刻み突きは、自分の前の肩を少し前に畳み相手の懐に入り込む意識で避けます。(ダッキング)

⑥肩を使った防御

上段逆突きに対して身体を後ろに倒すだけでなく肩を捻ってブロックします。(スウェイバック)

上段蹴りのガードに対しても同様に腰の捻りを利用して肩を巻きます。

⑦相手に近いところで攻撃をかわす

その場では避けず突きに合わせるように、相手の身体の側面に入り込んでかわします。

右手なら左側・左手なら右側に肩を入れながら懐に潜ります。(ウィービング)

かわした後に上体を起こさず低い位置から次の体勢に移動します。

空手のような直線的な攻撃にはより有効な技術だと言っています。

⑧組手式ミット打ち

ジャブ → ストレート → ワン・ツー → スウェイ → ストレート

ゆっくり技を確認しながらどんどんスピードを上げていきます。

ポイントは後ろに下がると同時に相手の攻撃に備えます。

下がってから対応していたら遅すぎます。

これを、YAHIRO選手が超高速スピードでミット打ち。

両手の回転スピード、突きをかわす反射神経、反動を利用したストレート

センスの塊です。

次の攻防は、右ストレート → 左フックをウィービング → 右ストレート

左フックは空手で例えると上段蹴りと想定します。

全部繋げると、

ジャブ → ストレート → ワン・ツー → スウェイ → ストレート → ウィービング → ストレート

攻 撃 :5回

ガード :2回

フルスピードで5回ほど繰り返し、終わったあと歓声が起こってました。

その他の選手も、ゆっくりゆっくり練習してました。

さすがです。荒賀選手はフルスピードで対応できていました。

組手にもボクシングのように繋がった動きを取り入れることが出来るかも知れませんね。

【2分間フリー組手】

正体の篠原選手と逆体でやや後傾に構えるYAHIRO選手

肩のフェイントを上手く使う篠原選手と、横のフットワークを使うYAHIRO選手です。

当たり前ですが、どちらもノーモーションですが上手く間合いを外します。

スイッチした篠原選手が一瞬前に入ったところを、前足で正面蹴りの軌道から裏回しに変化させ見事に一本取っています。

極められた篠原選手は蹴りが変化した途端、驚きの声を上げていました。

小林選手(正体)と中村選手(逆体)

中村選手の攻撃に上手く中段を合わせます。

面白い攻撃だったのは、やや浅い姿勢の中段突きから上段回し蹴りのコンビネーションがありました。

3試合目は、荒賀選手とYAHIRO選手

前足を高く上げたり、両手を大きく上げたり、スッと抜いたフェイントを入れたりと、いろんな動きを混ぜチャンスを伺う荒賀選手。

仕掛けた荒賀選手に上手くダッキングするYAHIRO選手ですが、なんと投げたのは荒賀選手の方。体幹の強さが光ります。

8割程度のマススパーとはいえ、荒賀選手の刻み突きを肩を入れてウィービングでかわします。

さっき教わった技を試されていました。

運動神経が高くないと、こんなにすぐに出来ないと思います。

面白かったのは、YAHIRO選手がその場で一瞬肩を入れながら沈んで刻み突きを出しています。

距離が足りず極まりませんでしたが、面白い入り方でした。

小林選手とYAHIRO選手

フットワークを止め、カウンター狙いのYAHIRO選手と、どうにかして得意の中段を極めたい小林選手の駆け引き。

崩そう(動かそう)と仕掛けますが乗ってきません。

攻撃をことごとくボクシングのテクニックを駆使してガードしています。

受けに徹するYAHIRO選手ですが、前足での横蹴り(多分フェイク)で中段に意識を植え付けておき、間を切ってリスタートする際、同じフォームから上段裏回しに変化させて一本取ってました。中段は撒き餌ってやつでしょうか。

ひとつ極まったのが、小林選手の逆上。

自分の前拳でYAHIRO選手の前拳を被せておき、逆上を極めています。

これは松久先生のDVDで紹介されていた入り方と同じでした。

YAHIRO選手も、スウェイしての逆上で反撃していましたが、一手遅れた印象です。

荒賀選手と小林選手

なんと!

超絶スピードで上・上で荒賀選手の顎をとらえました。

カウンターを合わせたようにも見えましたが、凄いスピード。

間合いの外からやのに、、

中段突きもあと少しな感じで極まりそうなくらいです。

この中段突き、荒賀選手は前足の抜きを使って左足で刻み蹴りを放っていました。

荒賀選手ですが、こんな技も。

遠間から刻み突きで跳びこみますが、一瞬途中で止め(フェイント)一気に突っ込んできます。

間合いを切った小林選手ですが、刻み突きから逆・逆に変化させていました。

改めて引き出しの多さに感心させられます。

荒賀選手とYAHIRO選手

互いに見合った上体から、荒賀選手がスッとスイッチしたと同時に左手で逆上を一発で極めています。

フットワークを止めカウンター狙いのYAHIRO選手。

プレッシャーをかけ続ける荒賀選手。じりじりと距離を詰めていきます。

比較的スタンスの広いYAHIRO選手を奥足で足払いで見事こかしました。

篠原選手と小林選手

私は篠原選手の組手が大好きです。

ピクリとも動かない、理想的な刻み突きの入り方。(これぞノーモーション)

どう表現して良いか分かりませんが、来る気配(殺気)が無い間合いの詰め方。

いつの間にか、篠原選手が間合いに侵入しています。

ドンドン小林選手が追い詰められます。

組手スタイルに殺気がないから強さを感じさせる組手ではありませんが、終始ペースを握っている印象です。

オリンピック出てほしかったな。

篠原選手とYAHIRO選手

礼の如く読めない動きで接近する篠原選手。

やりにくそうなYAHIRO選手です。

技にも、間の詰め方にもモーションが無いので、いつの間にか侵入を許してしまいます。

荒賀選手とYAHIRO選手

荒賀選手が逆上で入ってきたところを、バックステップでスペースを作り逆上でカウンターを取ってます。

相打ちのリスクを避け、相手の打ち終わりを一撃で仕留める海外スタイルですね。

単発の技は反射神経の良さで、ことごとくガードし返し技で得点を狙います。

見事な省エネです。

荒賀選手と篠原選手

またもや不気味な接近です。

刻みと逆上で荒賀選手から突きを極めていました。

途中、荒賀選手は両手・前足・両肩をバタバタさせながら訳の分からんフェイントで見事に刻み突きをドンピシャで極めていました。

こんな突飛な入り方するのも荒賀選手の魅力のひとつですね。

最後、単発で放つ荒賀選手の中段逆突きを後ろの足で足払いです。

こかすまでとはいきませんでしたが、ドンピシャでした。

最後は文字通り、自分の技術を試し合う場でした。

技の引き出しの多さに観ているだけで勉強になります。

※なにより驚いたのは、全日本で女子形3連覇中の大野ひかる選手が、胸に日の丸つけた組手道着で参加されていたことです。