ブログ

タナス・フラッシュ Vol.1 -世界最速の攻防、強い体幹 戦術を身につけるトレーニング 基本編- 2/3

こんにちは!

ギリシャの貴公子 ジョージ・タナス選手のセミナー基本編その2です。

3:トリックの妙

4:蹴りの妙

【トリックの妙】

「間合いを制する」

組手には3種類の間合いがあります。

ひとつめは遠い間合い。ポイントは取られることがありません。

ふたつめは中間の間合い。この距離はポイントが取れる距離です。

みっつめは近い間合い。(小学生には反則だが)投げや裏回し蹴りでポイントが取れます。

この3つの距離でポイントの取り方を説明されています。(全て中段逆突き)

相手に気づかれないようにトリックを使います。

例えば、遠間から思い切ってドーンと突っ込んでも、相手に見切られるかカウンターを合わされますが、

リラックスしながら前後のフットワークで、スッと間合いを詰め中段に潜ります。

王道な方法だと思います。

タナス選手の突いた時の姿勢ですが、真っすぐ入らず線を外して突き、相手の攻撃の軌道を逸らしています。

また、万が一に備え前拳で上段をガードもしています。

日本人の打ち方は、頭の高さが変わらず身体ごと前に正面衝突するので、カウンターを合わせやすいと説明されています。

自分の顎めがけて、刻み突き(上段逆突き)が飛んできても、顔は線を外していますので被弾しません。

これがヨーロッパスタイルでしょうか。

荒賀先生もこの入り方ですね。

中間距離の入り方ですが、自分から仕掛ける場合これもいきなり入っては反応されてしまいます。

自分の前拳で相手の拳サポをタッチしながら潜っています。

高低差を使い相手の意識を一瞬上に散らして、潜ることを説明しているんだと思います。

もうひとつ、前足を大きく抱え込みながら中段を突く方法でした。

これも先に書いた、高低差を使った入り方です。

「見えない攻撃 -拍子の省略-」

手は足よりも速く、逆突きよりも刻み突きが最も速い技と言えます。

常にリラックスした状態からダンスのようにフットワークを四方八方に使い、刻み突きを飛ばす練習です。

ジリジリっと間合いを詰めるスタイルだと、省エネでスタミナは保てますが相手に取って攻撃しやすく的になりやすいです。

動きの中から相手の隙をみつけ、リラックスした状態から一気に刻み突きを飛ばします。

モーション(おこり)があっては、何か来るっ!と反応されてしまいますので、リラックスがとにかく重要です。

力むと息を止めてしまうから、逆に少し吐きながらの方が良いですね。

タナス選手の入り方は前後左右の動きの中に、前足でプレッシャー(いくぞと見せかけるフリ)をかけたり、前手の肩を小刻みに動かしたり、フェイントを織り交ぜています。

終始柔らかいフットワークの中から、一気に飛び込みドンピシャで相手の顎を捉えていました。

本人の説明によると、「スピードで取ったんでは無くタイミングをずらしただけ」

続いて裏拳・逆上の入り方も説明されていました。

2挙動でなく1挙動で入ること。

逆上の入り方は、松久先生と同じ。両手から飛びこむ突き方です。

前拳を追いかけるように奥拳を出していきます。

身体からじゃなく手から入ることがポイント。

しっかり相手の前拳を蓋して奥拳で捉えます。

しっかり引き手と残心とるところまで。

「受けさせて決める」

ワンツーです。

タナス選手の説明では、刻みを大きく入り間を詰め至近距離から逆上を放ちます。

最初の刻みで相手の目のあたりを狙い、目くらまし出来れば後は何でも極まるとのこと。

距離が詰まった短い突きだと、旗が上がりにくい印象を受けてしまいますが、ご本人の打ち方でした。

この突き方(近距離)をするとすれば、引き手と残心を大きく見せなければいけないと思います。

副審が得点と見なす基準は6項目あります。

①良いフォーム(正確な技)

②スポーツマンらしい態度

③気力(スピードとパワーを伴う)

④残心(技を出した後も相手を意識していること)

⑤良いタイミング

⑥正確な距離(技が有効になる距離)

1本目の刻み突きでポイントを取るつもりで入るとの説明でしたが、これには同意です。

【蹴りの妙】

いつもいつも蹴り技を出すという訳では無いですが、必要な時に蹴れるようにはなるべきです。

「蹴って間を切る」

ペアとなり10㎝手前を目掛けて、交互に刻み蹴りを出す練習です。

刻み蹴りのあと蹴り足を軸足付近に戻し、バックステップです。

コントロールに気をつけてスピードを上げていきます。

蹴った後構えを崩さないこと、両足で蹴れること。

「小さなモーションで蹴る」

裏回し蹴りの練習に移りました。

ここでいう大きいモーションとは、身体の枠の外から蹴ることです。

これも松久セミナーと共通しています。

相手のガードめがけて膝を掻い込み、腰の回転を使って相手の顔の外側をタッチする蹴りを練習しています。

決して ”円” で蹴りません。

「縦に蹴る」

ペア相手が頭上に拳サポを置き、縦に裏回し蹴りを行う練習です。

最短最速で蹴る練習です。

「上体を倒して中段を蹴る」

中段蹴りと中段逆突きのスピード勝負です。

ブザーとともに対決した時、片足で立つ蹴りよりも突きの方が速いですが、上体を後傾して蹴ることで失点のリスクを軽減させる考え方です。

蹴る瞬間は、逆突きを放つように腰を入れることでスピードと威力が増します。

上手く表現出来ませんが、前足を上げ足の踏み替えで中段回し蹴りも行っています。

これは蹴る瞬間、軸足に力は要らないですよと伝えているようです。

足の踏み替えのみ片足で蹴ってます。

「スウィッチして蹴る」

自分は利き構え。

ペア相手は真身に立ち、ランダムで左右にサッと構えてもらいます。

反対に構えた場合、素早くスウィッチして中段回し蹴りでした。

尋常じゃない反応速度です。

「山を張らせて蹴る -回し蹴り~裏回し蹴り、裏回し蹴り~回し蹴り-」

眼で相手の山を張らせ、逆をつく方法を説明されています。

チラッと足元を見ながら入り、上に振る感じです。

蹴りが得意な選手と対戦する場合、上段蹴りを両手で片側方向だけをガードしていては、蹴りの変化によって逆を蹴られてしまいます。

眼で誘導し、内側・外側を瞬時に使い分けでした。

突きの場合でもこのテクニックは使えます。

眼と上体の振りで内側に入り、線をズラして外から逆上で取っていました。

他にも目と上体を一瞬だけ浮かせ足払い等も紹介したり、刻み蹴りに見せかけ横の変化で裏回し蹴りに変化させてもいます。

蹴りに変化をつけて繰り返し練習していました。

「中段から上段へのコンビネーション」

中段回し蹴りを相手のお腹に強く当て、足を降ろさず(戻してもダメ)そのまま上段に移行する技です。

(膝から下のスナップで蹴る)

強く蹴ることで、相手が踏み込んできにくくする目的だそうです。

1本目と2本目の間はクイックで蹴ることが重要です。

ダブルで蹴る時のアドバイスは、膝の位置が変わらないこと。

2本目蹴った足は前に降ろし、スウィッチしてバックステップです。

「中段蹴りの軌道から上段を蹴る」

相手のお腹を蹴る軌道で、膝の掻い込みを使って裏回しへ移行させる技です。

縦のラインで蹴るからこそ出来る技です。

中段と上段への変化や裏回しを見せておけば相手は、次なにが来るか予測しにくく心理面で優位に試合運びが出来ますね。

「後ろ回し蹴りで徐々に上を蹴る」

その場で回転しながら蹴る、後ろ回し蹴りの練習です。

①膝下 ②帯付近 ③胸元 ④顎

の高さで4段階に分けて行います。

リラックスしながらしっかりとコントロールし、これも膝の掻い込みと腰の切り替えしが重要です。

「足を降ろさずに連続で蹴る」

足を降ろさずに10回連続でゆっくり刻み蹴りを行います。

膝から下のスナップで蹴りますが、体幹が強くないと難しいと思います。

慣れてくれば、刻み蹴り・裏回し蹴りと交互に入れ替えながらお手本を見せてくれます。

(凄いスピードでした)

「多くの種類の蹴りを連続で出す」

どんな蹴りでもオッケー。遊び感覚で蹴りを沢山出す練習です。

刻み突きや逆突き等も大事ですが、時には楽しみながら練習することも大事です。

ざっとこんな感じです。

・足払い → (体勢崩れた相手の背中)中段蹴り

・スウィッチしながら中段蹴りダブル

・上段回し蹴り → 後ろ回し蹴り

・正面蹴り → 内回し蹴り

・刻み蹴り → 裏回し蹴り

・上段蹴りダブル

・正面蹴り → 後ろ回し蹴り

・正面蹴り → 三日月蹴り

どれもが左右の足を巧みに使って蹴ってました。

相手の前の足に飛び乗って後ろ回し蹴りなんかは、映画のアクションシーンのそれと同じでした。

凄い運動神経です。

上手く説明出来ませんが回転系のテコンドーの蹴り技?も数種類披露されていました。

ペア2人立たせ3本の拳サポを縦に配置させ、回転しながら3つ蹴るやつね。

2023年8月6日(日) 第5回心武館特別練習会 @西舞子小学校

こんにちは!

2023年度5度目の特連が本日、西舞子小学校で行われました。

大会前に行う合同練習会です。

ゆり道場からは、年始に申し込みのあった4名にプラスして飛び込み参加者1名でした。

とにかく体育館の中は暑いので、こまめに小休止を取り顔色が悪い生徒がいないか要チェックです。

稽古と同じくらい神経使います。

さてゆり生です。

連日の稽古となりましたが、最後まで一生懸命頑張っていました。

大会当日までこの努力を継続してほしいな。

冒頭の館長の挨拶の中で、こんなお言葉がありました。

「まず、空手を好きになること」

「黒帯を取るまで継続して頑張ること」

好きこそものの上手なれ

ですな。

1・柔軟体操

2・ウォーミングアップ

3・基本稽古(固定式・移動式)

4・形

【柔軟体操】

10分程度でしょうか。たっぷり時間をかけて入念にストレッチします。

肩回り、股関節回りでした。

ストレッチは膝や足首の角度によって股関節が更に開きますし、親指の向きひとつで肩甲骨も開きます。

知ってると知ってないではこれから使う可動域が違ってきますので、小さなことですが意識してほしいですね。

道場の生徒には、ストレッチする度に同じこと言ってますがどうだったでしょうか?

【ウォーミングアップ】

ジョグやジャンプ・アンクルジャンプ、ケンケン、抱え込みジャンプだったかな。

声はやる気のバロメーター。

デカい声、気合満々でやる気を見せてほしいですね。

人に任せるのではなく、率先して自分から大きな声でテンション上げていかないと熱量のある稽古にはなりませんね。

【(固定式・移動式)基本】

ここから自由選択で、形・組手に分かれました。

ゆり生は、形3名 / 組手2名でした。

いつもの流れですと私は白帯担当ですので、根拠のない自信があり今回もそうだと思ってましたが、館長から「田中さん緑帯」

春の審査会でもそうでしたが、いつどこを任せられても良いように準備はしとかなあきませんね。

緑帯が2名・茶帯が3名だけだったので合同で行うことになりました。

基本では、猫足立ちと四股立ちの移動基本。

突きでは逆腰の入れ方でした。

ひととおり、ダブルツイストを練習したあと、

前屈立ち / 中段横受け → 基立ち / 追い突き

繰り返し行いました。

突きの後は、四股立ちで移動です。頭の高さが上下しないように移動しないといけません。

猫足立ちも同様です。

近くでオレンジ帯が頑張ってたので、隙を見てこっそり写真撮っときました。

【形】

基本稽古の次は形。

5人でバッサイ大でした。

グループでの時間がそれほど取れませんでしたので、細かい部分まで踏み込めませんでしたが、ひと挙動ずつ確認していきました。

その後、試合形式で形を打つ時間を多く取りました。

形を打つ毎に、数多くの指導者からピンポイントでアドバイスを頂いていました。

形も組手も3時間みっちり頑張りました。

そういえば、練習いっぱいして下手になることは無いって館長言ってましたね。

今日参加した生徒は少し上達したことと思います。

緑帯の小休止中に近くで頑張っていたオレンジ帯の形を隙を見てこっそり写真撮っときました。

白帯も近くで頑張ってましたので、隙を見てこっそり写真撮っときました。

教わったことを、忘れないように家レン頑張ってくれたら嬉しいな。

保護者の皆さんも暑い中、お疲れ様でした。

※奥で頑張ってた組手も、隙を見てこっそり写真撮ったんでUPしときます。

2023年8月5日 (土)道場稽古64

こんにちは!

今日も暑い中、大汗かきながら稽古です。

道着の下は、あえてインナー着用です。

思いっきり汗かいて減量したろうかと。

1㌔は落ちたんちゃうかな。

明日も着たろかな。

ブログに戻ります。

大会に向け、稽古日は今日を含めて2回だけしかありません。

20日の修交会が終われば、すぐに9月10日は2回目の審査会。

審査会のあと間髪いれずに23日に桜の宮祭りです。

学校開放委員会主催のお祭り。これは体育館を利用させて頂いていますので、感謝の気持ちを込め全員参加です。

23日の本番に向け、前週に一度だけ演武の稽古に充てたいと思います。

10月15日は神戸市大会、11月23日は垂水区大会が続きます。

12月17日は3回目の審査会。

大会3つに審査会が2回。あとお祭りと下半期も大忙しですね。

冬の審査は順調にいけば数名の生徒が青帯となります。

そのためには、平安形5つしっかり打てなくては審査用紙は渡しませんので、そのつもりで頑張ってください。

【バンビクラス】

00:早連

01:ラダー

02:体幹

03:固定式基本

04:形

【モンキークラス】

05:体幹

06:固定式基本

07:形

08:組手

-バンビクラス-

【早連】

クーラーや扇風機・ラダーの準備等やることありますので、道場入りは相当早いのですが私よりも先に来て待ち構えている生徒が!

嬉しいですね!やる気の塊です。

修交会大会組が揃ったところで、四の形を打ち込みました。

この30分の稽古の積み重ねが、あとあと影響してくるんだと思います。

少し説明が難しかったかも分かりませんが、方向を変えながら中段横受けする時に拳ひとつ分の引き手を上手く取ることが出来れば、技が更に極まってきます。

胸の前でバッテン作って回ると説明していますので、自主連の際観てあげてください。

【ラダートレーニング】

2本並べてラダーです。

片側はグーパー、

もう一本はフラットマーカーを置いてシャッフル。

幼児には難易度が高いですが、小学生は出来そうな気配が漂ってきます。

Sちゃんは後ろ向きでシャッフルに挑戦!

軽やかに軽快に駆け抜けていました!

【体幹トレーニング】

プランク・サイドプランク・V字プランク

サイドプランクは久々の登場だったような気がします。

強い体幹を持っていると身体の軸がブレにくく、筋肉の力を最大限発揮することが出来ます。

体幹の筋肉が弱いと、上半身を支える力が低下し、猫背になりやすいです。

形競技においては姿勢が悪いと圧倒的不利です。

基本稽古と同じくらい体幹トレを大事にしています。

3分間ジッと我慢しよう!

計18分。

【固定式基本】

バンビは元気があって良いですね!

だんだん道場の雰囲気にも慣れてきて、元気の良い大きな気合が出せるようになってきました。

始めに稽古した立ち方を記します。

・閉足立ち(足をくっつけます)

・結び立ち(踵だけくっつけて45度ずつ開きます)

・平行立ち(親指は前を向き肩幅くらいに広げます)

・八字立ち(平行立ちから、つま先を45度ずつ開きます)(外八字立ちとも言う)(たまに "そとはち” って言うてます)

・ナイハンチ(八字立ちから親指を内側に向けます)(内八字立ちとも言う)(ナイファンチ・ナイハンチンとも言う)

・四股立ち(膝頭と足首は垂直)(45度ずつ開きます)

引き手や突き、中段横受け・上段揚げ受け・下段払い・左右正面蹴りです。

これらの技は、この先もずっと繰り返し出て来ます(当然か)

何度も練習して出来るように頑張ろう!

挙動を分けてカタチをしっかり覚えたら、スピードを出せるようにしよう。

【形】

四の形をこれまた何度も打ちました。

形はピタッと止まる意識が必要です。

引き手を力強く取る事で技のスピードが増します。

方向転換する時は足を後ろ側でクロスさせると回った後、肩幅に立てるよ。

最後、中段横受けする際、胸の前でバッテンするとカッコよく極まるよ。

来週は道場稽古ありません。

次の稽古日まで、万全の状態で家レン続けてほしいと思います。

勝つことが出来れば、更にヤル気がアップします。

せっかく大会に挑戦するんだから、勝つ喜びを知ってもらいたいです。

みんな頑張れ!

(つづく)

-モンキークラス-

【体幹トレーニング】

体幹トレ2年目のスタートです。

ディスクにより、あまりにも難易度が上がった訳ですが妥協せず頑張ってもらいます。

簡単そうに見えて案外難しいディスクの上に立つやつ。

ふにゃふにゃなので激ムズ。

全員分のディスクはさすがに用意出来ませんので順番で使っています。

今日は、(ディスク両足立ち)プランク1分2セット・V字プランクで136分経過です。

多分これ大人でも難しいと思います。

【固定式基本】

短い時間で集中して行いました。

今日は中段横受けにスポットを当て、細かい手首の使い方を説明しました。

手首の使い方とともに、腕の出し方も説明しています。

この辺りが理解出来るようになれば、いよいよ逆腰に移っていきます。(まだ教えてません)

青帯クラスになると、腰の使い方は普通に出来るようになっていてほしいところですので、近いうちに細かい部分を伝えていきます。

そのためにも、今日教えたことは忘れず次の基本稽古で当たり前のように行ってほしいです。

出来なければ、いろんなこと教えたくても先に進めません。

揚げ受けも下段払いも、ひとつずつ細かいテクニックを伝えています。

覚えといてよ。

・突き

・中段横受け

・上段揚げ受け

・下段払い

【形】

今日は全員意識高い系でした。

凄く嬉しかった。

入退場の所作の復習を兼ねて、試合形式で形を観ました。

一人2本ずつ打ったでしょうか。

それぞれアドバイスを送り、広い体育館いっぱいを使って自由練習です。

教わったことを実際に動きの中で確認し形を打ちます。

そうすることで稽古の質が高まるんじゃないかと考えています。

どれだけ集中してストイックに頑張れるかが問われます。

今日の集中力は高かったなー。

たったひとつのアドバイスで形に変化が訪れたI君。

形がパリッとしてきました。

修正点は理解出来ていることと思います。(引き手の強さと軸足の張りね)

ひたすら形を打ちこんでほしいと思います。

おっと今日一番良かったのは、K君の形。

もともと運動神経が良くキレがありますが、ひと挙動・ひと挙動にキレが増していました。

惜しかったのは最初の猫足立ちのお尻の位置ね。

随分癖が直ってきましたが、あともう少し後ろに持ってきてほしい。

前屈立ち・基立ちの違いも明確でしたし、なにより手技のスピードがあります。

目線も下向きにならず終始相手を想定していました。

良い形を披露していました。

引き続き頑張れ!

それにしてもサウナ状態の中、ダレることなくみんな一生懸命に努力していました。

何としても勝たせてあげたい。

私も指導の引き出しを増やして生徒以上に勉強頑張ります。

【組手】

組手競技に出場しない生徒は、形の自主連。

出場組は、予め技を出すタイミングを再度おさらいし防具フルセットで試合形式を行いました。

(おっと!全ての防具には名前を書くようにしてください。大会で紛失すると返ってこないと思います)

相手の刻み突きを潜って中段極めたり、間合いを詰めて刻みをこれまで練習してきました。

スッと相手が前に出てきた瞬間を逃さず中段逆突き。(反応力が問われます)

刻み突きは、間合いの出入りが重要です。(一歩踏み込めば相手に届く距離)

今日組手で良い動きをしていたR君。

いつかの特連で中段突きを出すタイミングを掴んで帰ってきました。

今日のタイミングで中段出せれば旗上がります。

全員に言えることですが、組手はハートです。

ビビりながらの突きには、審判は旗を挙げてくれませんし、そんな組手していては相手に悟られてしまいます。

(自分が遠慮しても相手は遠慮してくれません)

1分間本気で全力で気合100パーで挑んでほしいと思います。

ビビる気持ちに打ち勝った時、新しい景色が見えてくるんだと思います。

最後の敵はいつも自分自身!

※施設開放委員会からのお知らせです。

出来ることがあるとすれば夏の間、土曜AM多目的室に引っ越しすることくらいでしょうか。(空いてるかな)

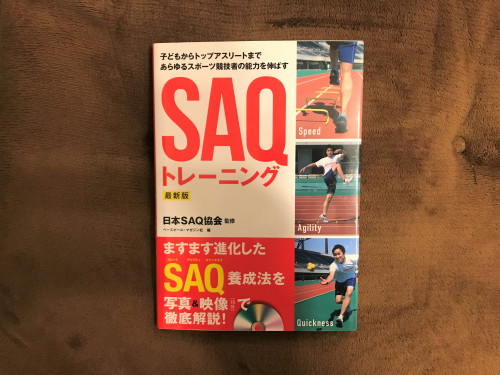

SAQトレーニング

こんにちは!

今日は、一粒万倍日・天赦日・大安と縁起の良い日が重なっています。

何もしないのも何だかアレなんでブログをひとつUPすることにしました。

今年度中に道場生が20名超えれば良いなと思ってましたが既に19名です。

今朝、感謝の気持ちをいつもの倍込めて神棚のお供えを交換し出社しました。

ご存じの方も多くいらっしゃるかと思いますがSAQとは、

S:Speed(スピード)

A:Ajility(アジリティ)

Q:Quickness(クイックネス)

の頭文字をとったもの。

スポーツにおけるスピードをこれら3つの要素に分類しトレーニングを行うことから、この名称が使われるようになりました。

書籍についているDVDの収録時間は約15分。

SAQ以外にも、プリパレーションタイム(準備運動)とプライオメトリクスの紹介も含まれています。

プライオメトリクスとは、爆発的パワーを発揮するためのトレーニングとのこと。

この書籍を手にするまで、気にかけたこともありませんでしたが紹介されている内容は、道場のアップやラダーで行っているものばかりでした。

結果的に間違ってなかったんだな。

限られた時間で稽古していますのでムダを排除し、理にかなったトレーニングを継続して行わないと沢山稽古している道場には勝てません。

空手のスキルアップに繋がることは貪欲に勉強を重ねないといけませんね。

プリパレーションタイムに関するドリルが20種類、

プライオメトリクスのドリルは6種類収録されています。

SAQにおけるスピードとは ”重心移動の速さ"

前方向だけでなく、横や斜め全ての方向へ重心移動が該当します。

当然組手競技でも素早くバックステップで間合いを切ったり、横や斜めから攻撃を仕掛けますのでスピードは必須です。

ラダー・ハードルを使ったドリルが9種類紹介されています。

アジリティは、運動時に身体をコントロールする能力を指します。

バランスを崩されそうになっても、咄嗟の判断で体勢を整えないと失点してしまうのでこのスキルも必要です。

ラダー・ハードル・マーカー・イレギュラーボールを使ったドリルが19種類紹介されています。

クイックネスは、刺激に反応して速く動き出す能力のこと。

動き出す瞬間の判断や、そこから数歩の動きはクイックネスが該当します。

スティックラダーと使った、ダッシュ系のドリルが8種類。

どれも組手競技に必要なことばかりですね。

やはり動画で実際の動きを観た方が理解しやすいです。

書籍では体幹トレーニングも3種類。

最近道場で取り入れている、バランスディスクを使った体幹トレーニングでした。

効率的にレベルアップを図るには、より不安定な状態を作って負荷を高めることは理にかなっていると言えます。

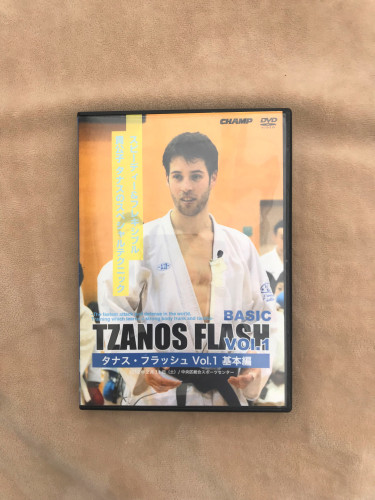

タナス・フラッシュ Vol.1 -世界最速の攻防、強い体幹 戦術を身につけるトレーニング 基本編- 1/3

こんにちは!

ブログの内容が組手のDVDばかりになってきました。

今から10年前日本で行われたセミナーの模様です。

通訳は競技の達人でお馴染み、月井 新先生です。

ジョージ タナス選手のセミナーDVDは3本発売されていて、今日ご紹介するVol.1は基本編となっています。

今のゆり生に持ってこいの内容ではないでしょうか。

2時間オーバーの内容ですので3回に分けて書いてみたいと思います。

他にも、ベスト空手シリーズからも1本出てますので、いずれご紹介したいと思います。

1:オープニング

2:ウォームアップ

【オープニング】

日本のチームは非常に強いです。強いですが本日お伝えする内容は、日本に欠けている技術的な部分です。

【ウォームアップ】

館内を腕を大きく回しながら軽くジョグ・サイドステップです。

今度は一列となり、足バタバタから号令とともにダッシュ。

四つん這いとなって競争、途中でおへそを上に向けてます。

手押し車なんかも。1歩・2歩歩いて、3歩目で腕立て伏せでした。

出来る限り速くを強調しています。

背中が反らないように、お腹に力を入れて手押し車してました。

反復横跳び・バービー、リラックスして刻み突きのウォームアップなんかもやってます。

リラックスしながらも、段々スピードが上がってきます。

蹴りだけのウォームアップでは、左右の足で連続して蹴り技を繋げています。

正面蹴り・足払い・中段回し蹴り・上段回し蹴り・変化させての上段蹴り・後ろ回し蹴り・2段蹴り。

軽い組手のウォームアップです。

陸上競技で、ヨーイドンの姿勢となり、後ろ足で地面を蹴り中段逆突きを打つ練習です。

後ろ足つま先を前に向けて立ち(エビ構え)ます。

前足で跳びこむも、後ろ足を引きずっていては力が伝わりませんので、この練習は強く蹴ることを意識します。

日本の選手は前足の踏み込みが浅く突きが短い傾向にありますが、今日はヨーロピアンスタイル。長い突きです。

逆突きする時の、前拳は引き手を取らず頭の前に置き、相手の突きに備えます。

この時身体の軸が前のめりに突っ込んでいますね。

遠い距離から踏み込み、突いたらバックステップで距離を取ります。

これを利き構え・逆構え繰り返します。

外国人選手特有のフォームで、荒賀先生もこれに近い逆突きのフォームしていますね。

左右数本ずつ打ったあと、リラックスしながら前足を回し蹴りの要領で掻い込み中段逆突き。

この膝の抱え込み。

動作の中に組み込む理由は、自分の中段を膝でブロックしながら最後突きで極めるから。

脛や膝でブロックして反撃でした。

今度は大きくジャンプし、空中でスイッチ。

着地と同時に膝を抱え込み、逆突きです。

床からの反動を使い技を出す練習です。

他にも、

ジャンプ(スイッチ)→ 抱え込み → 上段刻み蹴り → 中段逆突き

ジャンプ(スイッチ)→ 抱え込み → 上段刻み蹴り → 裏回し蹴り → 中段逆突き

なんかでアップしてました。