ブログ

2023年7月1日 (土)道場稽古59

こんにちは!

今日の稽古から新体制スタート!

13時から新入会の生徒たちだけで「今」必要なメニューをじっくり・ゆっくり稽古します!

このクラスでは道場の出入り、靴ならべ、挨拶、言葉使い、礼法、拳の握り方、空手道基礎等を学んでいきます。

残念ながら全員集合とはなりませんでしたが、新たなスタートですので一枚写真を撮りました。

この輪がもっともっと大きくなることを願って。

【バンビクラス】

0:早連

1:SAQ

2:体幹

3:固定式基本

【早連】

早連に到着した順に、個別で四の形!

ここまで何度も打ってきた形なので順調に進んでいきます。

次、十二の形。二人とも良い感じでしたので、

8月の修交会大会に向け、入退場の所作を含め試合形式で形を打つことに。

個別ではしっかり打てていましたが、試合形式となると隣が気になってしまい、出来ていたことが出来なくなることも。

早連で試合形式の経験を積むこともありかな。

【SAQ】

横一列に並んでジョグ・カエル跳びジャンプ!

楽しく全身運動したあとは1人2本ずつラダー!

しかも2本目は後ろ向きにも初挑戦!

・グーパー

・ケンケン

・ラテラル

・スラローム

可愛い笑顔があふれ、観ているこっちも癒されますね!

ここまでの予定でしたが、暫くご無沙汰だった縄跳びのリクエストがあったのでみんなで跳ぶことに!

ブンブン回すのはまだまだ難しいので、「ヘビ」したり「郵便屋さん」したり。

8人を2つのグループに分け、少しずつ縄跳びに慣れるところからです。

最後は跳べそうな子から順に大縄跳びしてみると、、

なんと予想以上に跳べました!

10回?20回?跳べてたんじゃなかったかな??

私は持ち手だったので写真は無し!

【体幹トレーニング】

プランク・バックプランク・V字プランクの3つで3分です。

じっと我慢して動かない練習です。

生まれたての小鹿ちゃんのようにプルプルしてました。

【固定式基本】

立ち方の説明からスタート。

・閉足立ち

・結び立ち

・平行立ち

・八字立ち(外八字立ち)

・ナイハンチ立ち(内八字立ち)

・四股立ち

立ち方を真似するとともに大きな声で名前を復唱です。

次は平行立ちとなり、引き手の練習です。

難しいことは無しで、元気良く思いっきり引く!

30本くらい続けたでしょうか。

引き手の次は、実際に突いてみます。

これも50本くらい続けたんじゃないかな。

自分の身体の中心(正中線)めがけて突くようにね。

突きのあとは、中段横受けです。

これは挙動を2つに分け、丁寧に繰り返しました。

写真は左右の足で正面蹴り!

今日のメニューは道場開設時とほぼ同じメニューでした。

プレ期である、今でしか手に入れることが出来ないことを、このクラスでは楽しく全身運動しながら高めていくことを目的としています。

空手教室ですが、空手教室っぽくないことしながら半分時間を費やします。

今は楽しみながら空手道を通じていろんなことを学ぶ時期。

『動ける身体作り』と『礼儀作法』を身につけることが、このクラスの真の目的です。

基礎固めに時間を費やしたいていきたいと思います。

【モンキークラス】

後半戦開始!

大人ゆる空手 第1号は、I君ママ!

先週の稽古終わりに、Yちゃんとともに正式入会されました!

親子空手良いですね!

これからも末永く宜しくお願いいたします。

黒帯取得に向け、新しい一歩目を踏み出されました。

1:SAQ

2:体幹

3:固定式基本

4:形

【SAQ】

バンビちゃん同様に横一列となり、

・ジョグ

・ケンケン

・股関節回し

・足上げ

・横足上げ

・後ろ足上げ

・カエル跳びジャンプ

・うつ伏せダッシュ

・仰向けダッシュ

今度は、縦一列となり松久ストレッチDVDのアップメニューを取り入れました。

・半回転ダッシュ

これはジャンプした後の着地した瞬間に地面を蹴ってダッシュする瞬発系トレーニングです。

最後は、2組に分かれアジリティで反応トレ。

上下左右に手で合図を出し、素早く向きを変えていきます。

10秒3セットだったかな。

さすが2部生。

意図が伝わっており素早く反応してくれます。

結果的に今日は組手を行いませんでしたが、下半身の可動域だったり、反応スピード・瞬発力向上です。

当然これらは全て組手に活きてきます。

それにしても大分スピードがついて来ています。

1年前とはエライ違いだと思います。

地道に続けてきたことが、身についているんだと思うと指導していて良かったと思える瞬間です。

今は何でもスポンジのように吸収する時期。

見たこと聞いたことを頭で理解し身体に落とし込めています。

ホントに成長していると感じました。

ここまで積み重ねてきたことを、組手で爆発させられるよう組手の稽古も力を入れなアカンと改めて思います。

おっと!大縄跳び跳べたんは、こっちのクラスやったかな??(お、思い出せない、、)

【体幹トレーニング】

バックフルアップ・2ポイントプランク・V字プランクでした。

俊敏な動作が特徴の糸東流。

形を打つ度にふらついていては、形競技では旗が上がりません。

昨年夏から取入れた、毎週3分間の体幹トレーニング。

今日で121分経過です。

頑張れば地面に根が生えたような、安定感ある形が打つことが出来るはず!

「継続は力なり」

信じて頑張ろう!

【固定式基本】

少しだけ座学。

正しく理解をしてほしくて、『上足底』・『母指球』を説明しました。

正面蹴りでは上足底を相手の中段にめがけて蹴り込みます。

決して足の裏全体が見えてはいけません。

慣れてくれば、足の指を反らして蹴れるようになろう。

母指球に重心を乗せます。

正しく母指球に乗っていれば、押されても後ろに倒れませんし技に力強さが出て来ます。

①平行立ちを取り

②軽く膝を緩ませ

③下半身の内側を締めながら

④母指球に乗せる

正しい立ち方を意識しながら、固定式基本開始!

・引き手

・突き

・中段横受け

・上段揚げ受け

・下段払い

・手刀受け

今日は、ガッツリ基本に時間を割く予定でしたので、まだまだ続きます。

せっかくの2部連。

先週のジュニア講習会での、ある先生の一言。

「形に必要な要素」→ 「正確な動作(突き・受け・立ち方)」

「上手くなるには」→ 「理解力・想像力」

私自身これを意識して、今日の稽古に臨みました。

生徒に空手を教える以上、正確な動作を時間をかけて丁寧に指導しなくてはいけません。

猫足立ちの正確な立ち方。

四股立ちの正確な立ち方。

・歩幅

・下半身の向き

・つま先の角度

・重心の割り合い

・軸の位置

・骨盤の使い方

・肩甲骨の使い方

真剣な眼差しで聞いてくれるので、指導にも熱が入ります。

ひと通り説明を終え実際にその場で、

猫足立ち / 手刀受け

を行いました。

正確な動作のあとは、上手くなるためにキレを上げる稽古です。

これも説明を理解する力が必要です。

キレとは、止まった状態から動き出しの速さを指し、

極めとは、動いたあとビタっと技が止まる状態を指します。

今日はキレを生む練習です。

キレのある技を出すには、骨盤を柔軟に操れなくてはいけません。

斜め45度方向に逆突きを交互に繰り返し、下半身のパワーを腰に伝え、更には突きに繋げ連動させます。

キレは、

・手技

・引き手

・軸足の張り

どれかひとつでも欠けてはいけません。

骨盤を内外旋出来るようになるとキレのある技が出せるようになります。

お尻歩きなんかが効果的ですので次回取り入れてみたいと思います。

内容の濃い基本稽古だったと思います。

一人ひとりの理解力次第でどんどん、稽古の質が高まっていきます。

教わったことを、少しだけでも自宅で復習してみてほしいな。

【形】

ガッツリ基本を終えた時点で15:30経過。

体育館の時計がずっと止まったままなので、やらかしてしまいます。

多数決で形:組手を選択することに。

今日は、大多数が形でした。

今日は四の形を通じて、形のテクニック面を中心に指導しました。

基本で行ったキレは勿論のこと、

・スピードの上げ方

・転身方法

形競技では、踵が浮くと印象が良くありません。

踵が浮かない方法、移動スピードを上げる方法を何度も何度も稽古しています。

軸移動・抜きと移動足の使い方で、ガラッと変わります。

今日の生徒達は集中力がとても高く、終始理解力が高かったです。

これは、四の形だけのテクニックだけなく平安形でも応用が効きます。

四の形だけで20分以上費やしたような気がします。

学んだばかりの身体の使い方で、十二の形・平安二段を試し今日の稽古を終えました。

2023年6月25日(日)第2回 神戸市ジュニア指導講習会 @王子スポーツセンター

こんにちは!

今日は、神戸市立王子スポーツセンター剣道場でジュニア講習会でした。

ここはマスターズ練習会で何度か来たことがあり、最後に来たのは2019年の夏頃だったような気がします。

今回も80名程度の参加者で、やや組手の方が多かったかな。それでも十分な広さがあります。

到着した瞬間、寒っ!

冷房ガンガンです。

長丁場なのでこの時点で頭痛確定でした、、

ゆりからは、4名参加!

形2名:組手2名

普段と違う雰囲気で緊張していた様子でしたが、最後まで頑張っていました。

私は形グループの近くで勉強しました。

いろんな指導方法を間近で見聞きすることで、今後の道場指導に役立たせたい思いから出席しています。

他道場の生徒も沢山参加されていますので、組手はいろんな選手と肌を合わせることでたくさん経験を積んでほしいと思います。

1:柔軟体操(合同)

2:固定式基本(合同)

3:組手(任意)

4:形(任意)

【柔軟体操】

15分程度じっくり時間をかけてストレッチしていました。

意識高い系の選手は、全体稽古開始前に自ら進んでアップしている姿なんかも見受けられました。

【固定式基本】

・突き

・2本突き

・5本突き

・前屈立ち / 逆突き・上段突き

・平行立ち / 正面蹴り

・前屈ち / 正面蹴り

・基立ち / 前足正面蹴り

・前屈立ち/ 下段払い・逆突き

・四股立ち突き

なかでも、前足の正面蹴りは難しかったんではないでしょうか。

軸を移しつつ、抱え足を取らないといけません。

2本(5本)突きも『正確に速く』です。

【組手】

遠目で眺めていました。

アップはこんな感じ。

・ジョグ

・ジャンプ

・アンクルジャンプ

・ケンケン

・カエル跳びジャンプ

・組手フットワーク

・バックステップ

ブザーに合わせてフットワークの中から刻み突きを出しています。

形指導が聞こえないほど、大きな気合の声が道場中に響き渡ります。

その後、ペアを組み反応の練習に移っていました。

土曜日の道場稽古と同じ内容でした。

違いがあったのは、上段・中段を使い分けていたり、途中蹴りも交えてましたね。

交互の技を出し合ったり、突き蹴りの打ち込みなんかもしてたかな。

仕上げは、試合形式をグルグル回していました。

積極的に自分から相手を見つけ、場数を踏まないといけません。

でも間近で、上手い(強い)選手の動きを見ることが出来ただけでも収穫はあったんじゃないかな。

次の稽古が楽しみです。

【形】

座学からスタート。

前回に似た質問を出されていました。

形競技で重要な要素は何ですか?

答えは『正確な動作』です。

正確な動作とは、正しい立ち方・突き方・受け方を指します。

技の一つひとつを、論理的に説明されています。

また次の質問では、上手くなるためには何が必要ですか?

答えは二つ。

理解力と想像力です。

指導者の説明を正しく理解する能力と、この技は何してるのかな?

と想像力を働かせ理にかなった技を表現する能力です。

生徒の成長スピードは、この2つで差がつきます。

頭を使いながら考えて稽古出来る生徒は、成長スピードが強烈に速いですし、

思考せず稽古を繰り返した結果、悪い癖がついてしまい修正するのに時間を要するケースです。

また、形競技では『姿勢』・『目線』も同様に大事だと説明されていました。

さすがジュニア講習会に参加する生徒達です。

皆真剣な眼差しでしっかり集中出来ていました。

かなり長い時間をかけ、この挙動(技)はなぜこうするのか?

を小さな子供でも分かるような説明で、

・突き

・中段横受け

・上段揚げ受け

・下段払い

・手刀受け

・四股立ち

と説明されていました。

それぞれの技には、理にかなった動き方があります。

審判は技一つひとつを見て、選手が理解して技を出せているかチェックしているとのこと。

カッコ良く極まった形を打てているように見えても、理にかなった動作でないと評価は伸びないと言ってました。

(最短距離や受け手の位置ね)

座学と技の出し方だけで軽く1時間オーバー。

これだけでも多いに収穫があったはず。

形は基本の組合せ。

後はこれらの事を守りながら、丁寧に集中して形稽古に移りました。

ひたすら数をこなすのではなく、目的意識を高く持ち丁寧に身体に馴染ませることがレベルアップの道だと言えます。

(無意識に100本打つよりも、集中した10本の方が成長出来るよっていう意味ね)

参加者が増えたジュニア講習会。

次回は7月9日に第3回目が開催されます。

形も組手も収穫が多い講習会です。

修交会大会に向け、参加されてみてはいかがでしょうか。

※形は平安二段・五段が打てるレベルであること、組手は防具フルセット持参です。

2023年6月24日 (土)道場稽古58

いつもありがとうございます!

ありがたいことに道場開設から1年3ヶ月で、生徒数も予想を遥かに上回るスピードで増えています。

入門以来4大会を経験し競技空手の勝つ喜び、負ける悔しさを味わった生徒もいる一方で、礼儀作法や空手道の基礎の基礎を学び始める生徒もいたりと様々です。

早連・居残り稽古と、脳みそフル活用し両方のバランスを保ちつつ、同時にずっとタイミングも探っていました。

指導内容も少しずつ基礎から応用に入る段階に差し掛かったこともあり、新体制に移行することに決めました。

考えて考えて考え抜いた新体制の趣旨を先週、保護者の方にアナウンスするとともに、今日の稽古前に少しお時間をいただき改めてご説明させていただきました。

生徒全員が同時に揃うことは今後少なくなると思うと、やっぱり寂しい気持ちは残りますが、それぞれの生徒に『今』必要な稽古をするにはクラス分けは避けて通れませんでした。

ひととおり説明を終え集合写真です。

残念ながら全員参加は叶いませんでしたが、今日が一区切りです。

もうひとつ!

春の審査会の免状授与も行いました。

0:早連

1:アジリティ

2:体幹

3:固定式基本

4:組手

5:形

6:居残り稽古

【早連】

今日新たに新入会したK君たちと早連開始!

座礼・立礼から学び、突き・蹴りです。

道場いち元気な、新一年生のS君が前に立ち大きな号令でお手本を披露してくれました。

早連組の中には、8月の修交会大会に挑戦する生徒も居てます。

四の形・十二の形を打ちまくって、大会に備えよう。

出場を決めたからには、当日まで一生懸命に稽古を頑張ろう!

【アジリティ】

前回同様、道場一杯を2列になってアジリティです。

ジョグ・ダッシュ・ケンケン・グーパー・カエル跳び・シャッフル・2イン2アウト

動ける身体作りをワイワイ楽しみながら頑張ってます。

プレゴールデンエイジが沢山居てますので一年後の姿と比較出来るよう、今のあどけない姿を動画に収めておいてください。

変化に驚かれると思います。

頭の体操で脳神経をビンビンに刺激していきます。

【体幹トレーニング】

三人にひとつずつ選んでもらい、3種類3分間頑張りました。

ちびっ子軍団の中にキラリと光る体幹の持ち主を発見!

・バックプランク

・プランク

・V字プランク

今日で118分経過です。

”継続は力なり”

【固定式基本】

・突き

・中段横受け

・上段揚げ受け

・下段払い

・正面蹴り(左右)

・正面蹴り / 廻し蹴り(左右)

突きの軌道、受けのコースに注意を払いながら数をこなします。

ロボットのように、しゃくり上げる突きになってしまうのには理由があります。

突きを収める位置、身体の枠の中で技を出すことでそれらは解消されます。

頭で思考し、身体に落とし込むようなアドバイスが今後は増えて来ます。

蹴りは、正面蹴りのあと反対の足で回し蹴りです。

固定式基本ですが、激ムズの ”基本” の回し蹴りではなく ”組手” の回し蹴りで行いました。

これも『身体の枠の中で』です。

全体的に、まだまだ引き足の意識が足りなかったかな。

身体が重たそうな生徒も居てますが、もっとシャープに鞭のようなイメージで蹴る必要があります。

普段から動作の一つひとつに「キレ」を意識してみよう。

【組手】

前回同様に2つに分かれました。

色帯生たちは、ペアとなり反応の練習です。

ペア相手が左手を上げたら、刻み突き。

右手を上げたら、逆上です。

これは、受け手のセンスが問われます。

リズム感が無いと突きの練習になりませんので。

刻み突きは、突き終わりの引き手と反対の手でブロック。

またバックステップで間を取ります。

ちゃんと出来たかな??

私は、プレ期の生徒達と一列になり打ち込みです。

今日習ったのは、「中段逆突き」「正面蹴り」

突いたり蹴ったり、ミット楽しいですね!

だんだんカタチになってきた生徒も居て、私も観ていて楽しいし嬉しくなってきますね!

組手は11月の垂水区大会がデビュー戦でしょうか?!

【形】

新入会の生徒達を中央に配置し四方を経験者で挟み、全員で四の形です。

デビュー戦まで、残り2ヶ月を切っています。

形はどれだけ、自分自身に厳しくなれるか。

集中力を切らさず、自分の世界に没頭出来るか。

全体的に、集中出来ていたと思います。

わずか1分程度の短い時間の中で自分の持てる力を出し切るのが形です。

一本いっぽんを大事に稽古を重ねてほしいと思います。

転身する際、腰の切り方が上手くなってきたと感じる生徒も出始めました。

今日のこの感覚を忘れずに、自主練励んでほしいと思います。

また常に不安定だった、これまた転身時の基立ちの幅。

これも全体的に纏まってきた印象を受けました。

十二の形まで全体で一度だけ合わせ、平安二段、初段、五段の順に移りました。

平安形における修正点は、挙動と挙動の間。

次の立ち方(受け方)に入る準備です。

言葉にするのは非常に難しいですが、”間”とは一瞬、立ち方にない立ち方を取る事を指します。

受け技においては、技は大きくならず最短距離で出すこと。

如何に準備動作を短く、切れ味鋭くスピーディに行えるか。(もっさりした形はダメ)

ここは8月の大会にチャレンジする以上は、キッチリ仕上げていきたいと思います。

来週から細かい部分的な指導が増えますが、意識高く集中して信じてついて来てほしいと思います。

【居残り稽古】

明日の神戸市ジュニア講習会参加に向け、平安五段の特訓です。

先週初めて打った平安五段。

R君、自主練積んできたようで、居残りで形を観てほしいとリクエストです。

その意気や良し!

めっちゃ嬉しいですね!

3人残って平安五段一択でした。

『好きこそものの上手なれ』

-第一章 完-

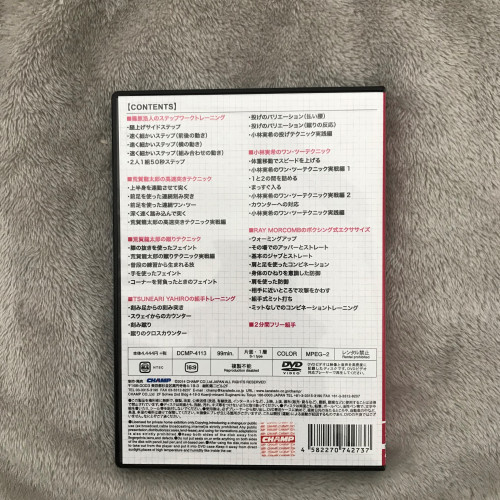

現役最強選手たちの得意技最新メソッド2014 2/3

いつもお世話になります!

現役最強選手たちの得意技最新メソッド2014 中編に出てくるTSUNEARI YAHIRO選手。

東京2020オリンピックにオーストラリア代表として出場していました。

オリンピック前に購入していたガイドブックに出場選手の名前を見つけた時、気付きました。

3・荒賀龍太郎の蹴りテクニック

4・TSUNEARI YAHIROの組手トレーニング

【荒賀龍太郎の蹴りテクニック】

①膝の抜きを使ったフェイント

篠原選手に立ってもらい実際に技を披露します。

完全に上段を極められた篠原選手は驚きの表情です。

相手が一歩間合いを詰めた瞬間、スウェイするとともに前足を後ろに抜き、一気に前足で跳びこみます。

1・引き込んで前手でカウンター

2・引き込んで逆上

3・引き込んで裏回し

この3つは知っていますが、改めて引き出しの多さに驚かされます。

篠原選手曰く神技だそうです。

試合中、極まらなくても予想外の技を一発みせておけば相手は警戒しますね。

心理的に優位に立てるとも言えるのではないでしょうか。

②荒賀龍太郎の蹴りテクニック実践編

①の技が実際の試合で極めた映像が流れています。

ワールドコンバットゲームス2013です。

1:逆体のフランス人選手の刻み突きをダッキングで距離を詰めサソリ蹴り

2:相手の逆上をスウェイ → 前膝の抜き → 右上段蹴り(跳びこみながら)

フランス人選手も驚くべき反射神経で右手を上げ間一髪ガードし、得点には結びつきませんでしたがハイレベルな攻防です。

③普段の練習から生まれる技

②の技について、いろいろな選手が荒賀先生に質問攻めです。

Q1・そういうこと考えて練習してんの?

A1・たまたま自然な流れで出ました

Q2・普段練習してるんですか

A2・動きの中で自然に出た技を普段の練習にフィードバックして自分のものにしています

④手を使ったフェイント

この意表をついた蹴りの入り方を深堀りします。

前足の抜きを相手に見せないためには、手で返すふりをして相手を惑わします。

(相手の視線を上に向けておきます)

奥手 → 前手の順に手を動かして意識をそちらに向けます。

それにしても凄い身体能力です。

参加選手たちはいつの間にかモノにしたようです。

引き出しがひとつ増えますね。

⑤コーナーを背負ったときのフェイント

小刻みなステップの中から一瞬前足を内に踏み込み、刻み蹴り。

内側から相手の外側に蹴りを極めてます。

ほんの少し背中が見える位に踏み込んでます。

【TSUNEARI YAHIROの組手トレーニング】

(ペア練習です)

①刻み足からの刻み突き

向かい合って、前方に細かくステップしながら3つ目で刻み突き。

これを道場の端から端まで繰り返し、折り返します。

バックステップで細かくステップして同じく3つ目で刻み突き。

バックステップから前に出ますので当然後ろ足にタメが無いといけません。

ポイントは、動きの中で出来るだけ技のおこり(モーション)をなくすこと。

②スウェイからのカウンター

次は下がる側の練習です。

ペア相手が出す刻み突きを上半身の動き(スウェイバック)でかわし、カウンターの逆上を出す練習です。

下がりながら準備し、前に来る相手をあまり踏み込まずに。

上半身を前に置き距離をコントロールすることが重要です。

近距離なので、引きの大きさで残心をアピールです。

相手がワン・ツーの2ステップだとワンとツーの間を狙うかリスクが高ければ、自らもひとつバックステップで間を作り逆上です。

ワン・ツー・スリーでも同じ。相手の打ち終わりをスペースを保ちながら返します。

良ーく見ないといけませんね。

手だけで突くイメージで速く技をだし、アラブ系の選手はこの突き方が上手いのだそうです。

荒賀先生曰く、このシチュエーションだと日本人選手は後の先狙い。

海外の選手は相打ちに近い後の先だと、審判によっては失点するリスクが残るので、相手の攻撃を避けきって反撃します。

海外勢は「負けない」・「失点しない」どうやったら負けないかを追求した結果こうなったようです。

面白いですね。

③刻み蹴り

刻み突きの感覚で細かいステップから刻み蹴り。

前進しながら軽く当て、後退も同様に行います。

蹴った後はすばやく残心です。

応用で裏回しもやってます。

膝から下を刺すように鋭い蹴りを放ってます。

最後、膝を内に抱え込んで相手の外側を蹴る横の変化を使った蹴りを披露してくれました。

④蹴りのクロスカウンター

前に出てきた相手に対し、軸足は動かさず上体をスウェイしながら裏回しです。

シーソーです。

軸足を支点にして身体を倒すことで蹴りの出せる距離を生み出します。

試合で負けていても落ち着いてしっかりプレッシャーをかけカウンターを狙います。

終盤、相手にポイントでリードされていたとしても、相手は手数を出さず逃げていてはC2取られますので、前に出てくる瞬間をこの技でとらえます。

⑤投げのバリエーション(払い腰)

背中に手を回し相手の体重をしっかりと上半身に乗せてから足を刈ります。

相手の懐に入った時に腰を落とします。

⑥投げのバリエーション(蹴りの反応)

相手が蹴りに来たところを中に入り込んで足を刈ります。

自分の前足で、相手の軸足を刈ります。

相手を持ち上げるのではなく、足を払い素早く相手の身体を落とします。

⑦小林実希の投げテクニック実践編

勝っている相手をコーナーに追い込み蹴りを出してくるところを狙います。

両手を前に出しながら詰めると、相手は蹴りで応戦してきますので、そこで足を刈る技を紹介されています。

当時と今とでは、投げに関するルールが変わっていますので参考にはなりません。

投げるために掴んではいけませんし、旋回軸が腰より上で投げたらC1取られます。

しかも両手で掴むとC2。(オッケーなのは片手で一瞬だけ)

2023年6月17日 (土)道場稽古57

いつもありがとうございます!

注文していた道着のお渡し、防具のサイズ合わせ、大会申込みのやり取り等で稽古開始前から大忙しです。

早練も早々に切り上げバタバタでした。

0・早練

1・アジリティ

2・体幹

3・固定式基本

4・形

5・組手

6・居残り稽古

【早練】

いつもとちょっと違う内容で、組手の回し蹴りでした。基本のそれと比べ、比較的蹴りやすいので、覚えやすかったんじゃないでしょうか。

ぼちぼち揃いだした頃に四の形、十二の形です。

修交会申込みもありました。

出場すると決めたからには、順番は完璧に覚え、完成度を高めよう!

【アジリティ】

ここ最近続々と生徒が集まりだして来た事もあり、稽古方法も効率的に進めなくてはいけません。

1本のラダーで順番待ちするよりも体育館を目一杯使って、一気に進める事で時間を節約出来ます。

・クイックラン

・ケンケン

・カエル跳びジャンプ

・ラテラル

・シャッフル

・2イン2アウト

【体幹トレーニング】

生徒の希望で下記3つとなりました。

・バックフルアップ

・V字プランク

・バックプランク

これで115分経過です。

コツコツここまで積み上げて来ました。

美しい姿勢は体幹があってこそです。

【固定式基本】

全体で固定式基本です。

基本を行うにもレベルのバラつきが出だしたこともあり、今日の稽古は少し工夫を凝らしました。

固定式基本の中で注意するポイントを何度も呪文のように唱えていますので、色帯さんはすらすら答えれるまでになってきました。

お手本を前で見せてもらいながら、全体稽古開始!

・突き

・中段横受け

・上段揚げ受け

・下段払い

・手刀受け

平安初段まで進みだしたグループは、途中から手刀受けの稽古。新入会組はそのまま突きの稽古です。

ひとつの号令で違う技の稽古をすることで質を落とさず効率的に進めてみました。

【形】

新入会クラスはまだ形の稽古まで進んでませんので、周りに合わせてもらうしかありません。

なぜ毎回、四の形(十二の形)を打つのか。

各自もう一度良く考えてもらいたいところ。

注意を受けたら、同じ注意を受けないよう集中力を保ち稽古に励んでほしいと思います。

『下半身の締め』

『常に肩幅を維持する』

『技のタイミングを揃える』

最低限この3つです。

平安二段を数回合わせたあと、平安初段に移ります。

5月中旬からスタートした平安初段もついて来てくれます。

自宅で忘れないよう稽古していたのかな。とても嬉しいです。

さて、予めアナウンスしていましたが、神戸市のジュニア講習会に参加する生徒が表れましたので、今日から平安五段!

急ピッチですが覚えておいて損はありません。

新しい立ち方・払い技・受け技・当て技・打ち技が沢山出て来ます。

第一挙動でのスピード、序盤の緩急をつけた動作、最後の力強さ等見せ場が豊富な平安五段です。

まずは、挙動を頭に叩き込んでほしいと思います。

皆、苦労してましたが新しい形を覚えることが余程楽しいのでしょう。

汗だくになりながら頑張っていました。

【組手】

技に入るまでの動き方を段階的に分けて練習しました。

今日行ったことは、刻み突きに入るまでの攻防についてです。

相手と向かい合いドーンと跳びこんでも、経験豊富な選手にはきっと通じません。

如何に相手の意表をつくか。

相手のリズムを崩すか。

これらの仕掛けがあるからこそ、自分の技が極まる確率が高まります。

バレバレの攻撃一択の間は、カウンターの餌食になるのは分かりきったことです。

そこに気づくか気づかないかで、組手競技の結果は大きく異なってきます。

フットワークから始めました。

その場で、沈むフットワークから前後に動いていきます。

動かして良いのは足首だけ。

前に出た後その場に居つかない。

下がった後その場に居つかない。

これは散々ラダーで言ってきた事がここに結び付きます。

地面に足が接地している時間を短くです。

なんで空手教室なのに、いつもラダーを取り入れているか繋がってきたんじゃないでしょうか。

頭で理解できた事を行動に移し、結果フットワークに変化を感じる事が出来た生徒がいました。これは大きな収穫です。

前後のフットワークのあとはフェイント。

前足と前拳の仕掛けによるフェイントです。

相手との距離を安全圏に保ち、前足だけ危険ゾーンに侵入させます。

させますが、軸は安全圏にあるので問題ありません。(相手の突きは届かない)言わば距離の錯覚。

これは月井先生の『競技の達人12』で学んだこと。

前足で距離感を掴みつつ、前拳で同時にプレッシャーも仕掛けます。

しばらくこれを繰り返し、今度は両足のフェイントに移行します。

上記で記したとおり、動かして良いのは足首オンリー。

軸がブレてはいけませんし、歩幅を変えてもいけません。

イメージは急ブレーキ・急発進です。

これを何度も何度も繰り返しました。

フットワークにフェイントを交えて、仕上げは刻み突き!

各自確認しながらフェイントを交えた動きの中から刻み突きの練習です。

ハンドミットを持ちながら隣同士で号令に合わせ刻み突き!

隣の子よりも、誰よりも高速で刻み突きです。

面白いことに競わせたら全員が今までに見たこと無いくらいにスピードUPしてましたね!

【居残り稽古】

4人の生徒と平安五段!

挙動を頭に叩き込む段階です。

細かいところは置いといて、繰り返し打つことで覚えていきます。

嬉しいです。残って練習してくれるなんて。

ここ最近形も組手も意欲的に取り組むS君。

左手親指を握り、

おへその向き、

足首の角度、

左拳は耳の高さにね!

※第2回ジュニア講習会 申し込み期限:6月21日(水)!

8月20日(日)修交会大会申し込み:締め切りました。14名が挑戦!

心武館Tシャツ 追加注文:締め切りました。13枚分注文!