ブログ

2023年1月7日 (土)道場稽古36 (稽古始め)

明けましておめでとうございます!

今朝は朝早くから、桜の宮小学校で凧揚げ大会とお楽しみ会。

空手道教室でお世話になってますので、可能な限り出来る事は協力です。

心配していた雨も持ちこたえ、地域の子供達が元気にグランドを30分くらい走り回ってます。

凄い体力。

凧揚げ大会のあとは、ビンゴとお楽しみ会。

初めてのお手伝いでしたが子供達の笑顔を見ると癒されますね。

校長先生ともご挨拶出来ました。

待ちに待った2023年一発目の稽古!

早めに入室し、暖房4台ともフル稼働して体育館を温めてますが、、

激さむです。

さて初日ですので基本中心のメニューを組むことに。

ただ、あまりの寒さのため形稽古を取りやめ組手時間を長く取りました。

1:ジョグ / 筋トレ / 体幹トレ

2:固定式基本

3:移動式基本

4:組手

5:居残り稽古

【ジョグ】

ジョグ・サイドステップ・バックラン・ダッシュ身体を動かさないと凍ってしまいそうな位冷えます。

輪になって柔軟を軽く行い、筋トレです。

回数は前年継続でカウントしたいと思います。

男子生徒の号令の基、各210回終了です。

テンポ良く大きな声で号令をかけてくれています。

良い感じ。

たくさんの生徒に小さな成功体験を積ませてあげたいと思います。

次、体幹です。久々の体幹は何やってたっけ状態です。

V字プランク・バックプランク・バックフルアップでした。

今日で55分です。

終了後、どこが痛いか聞いてみるとお腹!

ちゃんと効いてるようで、ひと安心!

【固定式基本】

久々なので立ち方のおさらいから。

閉足立ち・結び立ち・平行立ち・八字立ち・ナイハンチ立ち・四股立ち

覚えてたかな?

突き・中段横受け・上段揚げ受け・下段払いです。

共通事項は、

1・技は「引き手で極める」

2・脇を空けない

左右正面蹴りは、しっかりと抱え足を取るようにね。

【移動式基本】

1・基立ち / 追い突き

2・前屈立ち / 逆突き

3・四股立ち / 下段払い

移動基本で意識する事は「運足」・「手技のタイミング」・「腰が流れない」

数えだしたらキリがありませんが、色帯を目指す今のゆり生が意識することは

この3つ。

1:運足

半円を描いて進みます。

肩幅に開いた後ろ足を前足に円を描くように寄せ、肩幅に開けます。

2:手技のタイミング

①手技とは、突きや受けを出す方の「手」です。

手技の反対の手で②「引き手」を取ります。

また、移動した時の後ろ足を③「軸足」と呼びます。

技を出すタイミングは、①・②・③を同時に揃えます。

決して動かした足(移動足)で技は出しません。

移動足が着地し、ほんの少し遅れて軸足のピンっ!伸ばし手技と引き手のタイミングを合わせます。

3・腰が流れない

移動基本は進行方向に向かっておへそを前に向けます。(四股立ちは別)

例えば、右手で突いた時腰が左に流れるケースがあります。(逆も然り)

流れたおへそを前に向けるには、突いた方の腰を引きます。

要するに手は前、腰は後ろ方向に引っ張り合いっこします。

この3つが身体に馴染むと、形に変化が訪れます。

固定式基本と移動式基本の延長上に形の上達がありますので、形が上手くなりたい生徒は意識を高めて頑張ってもらいたいと思います。

四股立ちを長めに取りましたが、空手で必要な筋肉は空手の稽古でつけていきます。

歯を食いしばって良く頑張ってたと思います。

嬉しかったです。

【組手】

構え方からおさらいです。

①スタンスは肩幅大程度に広げる(自分が動きやすい程度)

②つま先の向きはㇵの字

③膝を軽く曲げる

④踵を少し浮かす

⑤前拳は肘を軽く曲げ顎の高さ

⑥奥拳は胸の前

⑦身体は真横

⑧顔は前

組手構えでフットワークする時、動かして良いのは「足首」だけ。

決して上に跳ばず、両足首で床を蹴り小さく(細かく)前方移動します。

フットワークの最中、スタンスは変えず同じ幅・同じ長さで速く移動します。

身体が温もるまでフットワークで往復し、次ブザーとともに刻み突き。

刻み突きの次はワンツーです。

真半身(おへそは横向き)で刻み突きし、間髪いれずに真身(おへそは正面)で逆突き!

「突き」は突いて元の位置に戻すところまでが突きです。

今日一番伝えたかったことです。

ミットを持って一人ずつ見て回ります。

マスクをつけて息苦しいですが、何往復も繰り返します。

今日、注意しましたが稽古中は余計なおしゃべりはダメ!

隣の人の大切な時間まで奪ってしまいます。

空手道を通じて、おしゃべりしたい気持ちを我慢しよう。

心当たりのある人は、黙想に取り入れてみよう。

【居残り稽古】

お正月休み中に新しい形を覚えてきた生徒がひとり。

「平安初段を観てください」です!

これまで気分転換に数回。

稽古修めの日に1度みっちり稽古しましたが、覚えてきたようです😊

まだ1年も経たないのに平安の形を2つです。

館の指導形を含めると既に4つ目。

改めて感じましたが子供は凄い吸収力です。

スポンジのように吸収していきます。

覚えてきた形を道場でともに修正していく状況は、私の想うあるべき姿です。

今日は、目線を指導しましたが次回以降もう少し踏み込んで修正したいと思います。

エネルギーが爆発して走り回ることが普通ですが、休憩の合間も覚えたことをコツコツ自主練出来る生徒です。

遠慮せずどんどん声をかけてくださいな。

さあ!

明日は久しぶりの寒稽古!

※保護者の皆さん いつも写真を提供してくださりありがとうございます!

凄く助かってます!

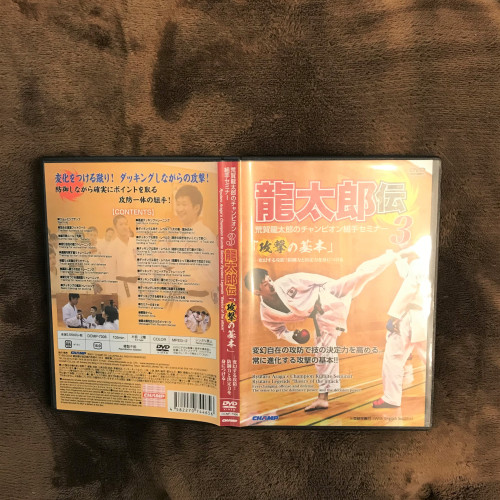

荒賀龍太郎のチャンピオン組手セミナー3 龍太郎伝 「攻撃の基本」-変幻する攻防!防御力と決定力を身につける- 3/5

明けましておめでとうございます!

荒賀龍太郎のチャンピオン組手セミナー3 まだまだ続きます。

09・ダッキングの基本トレーニング

10・高速ダッキングトレーニング

11・ダッキング&突き・レベル1(その場・踏み込み)

12・ダッキング&突き・レベル2(相手の突きをかいくぐって突く)

【ダッキングの基本トレーニング】

組手構えに立ち、上体を柔らかく使うダッキングの練習です。

相手に構えてもらい膝と上体を柔らかく使いながら動かしていきます。

相手の腕をUの字に動かします。(ウィービングとも呼ぶ)

今度はペア相手は真身に立ち、両腕を肩の高さにあげてもらいます。両腕の中に自分が入り、ダッキングで潜りながらで左右横移動です。

これは相手の突きをもらわない様にディフェンスする練習です。

これを高速で行います。

ポイントは膝だけでなく上体を振ること。

モグラたたきのような感じです。

【高速ダッキングトレーニング】

お互い上体は真身で向き合います。

ペア相手は突き、自分は避けます。

ペア相手の突きは両手を使って高速で攻撃、自分は両手でガードしながら膝を使いながらダッキングしてかわします。

これを超高速で、ひたすらガードする練習です。

(ポイント)

1・足は出来るだけその場で、上体は円を描く様に動かすこと。

2・前後の距離とサイドの距離を意識すること。

3・同じ方向に円運動してたら狙われるので、小刻みなフェイント入れながらダッキングする。

4・自分が後方に反ると相手は長い突きを出してくるからこそ潜るチャンスが生まれる。

【ダッキング&突き・レベル1(その場・踏み込み)】

お互いの前足が重なる程度に近づき、互いに組手構えになります。

相手の突きをダッキング(お腹側から回る)でかわして突く練習となります。

ダッキングですが、お尻を下げるだけでは相手は狙いやすいので股関節からしっかり下に落とすようにし、上体を下げます。

顔は正面を向かずに顎を自分の肩でガードしながら上体を落とすことがポイントです。

そのまま起き上がりざまに、反動を使って逆上(上段逆突き)です。

ゆっくり始めてリズムが掴め出したら徐々にスピードを上げ、最後技を出すとともに踏み込んで極めます。

あくまでも攻撃をかわすことが目的ですので(突きをもらったら失点)、まずはしっかりダッキングです。

反撃はその後です。

※2016年に行われた、第44回全日本準決勝 荒賀龍太郎 vs 西村 拳を観てもらったら良く分かると思います。

あまりのスピードに館内どよめきが上がってます。

(反則となりましたが、直後の刻み突きも見ものです。 相手は反応出来ない程の”先の先”です)

【ダッキング&突き・レベル2(相手の突きをかいくぐって突く)】

ペア相手は、刻み突きを出したままでストップ。

自分は背中側からダッキングして相手の腕をかいくぐって突きを出します。

当然上体と膝は速く柔らかく動かします。

左右どちらでも回れるようにしておけば、相手はやりにくいでしょうね。

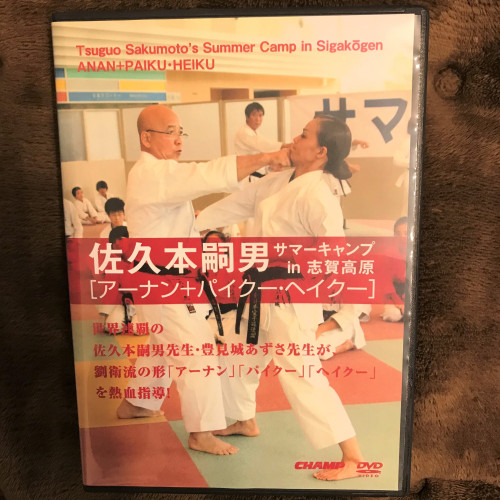

佐久本嗣男 サマーキャンプ in 志賀高原 「アーナン + パイクー ・ ヘイクー」”アーナン”

明けましておめでとうございます!

ここ最近、組手の紹介ばかりだったので久々の形ブログです。

佐久本先生と豊見城先生の劉衛流セミナーの模様がDVD化されていますので、アーナンをシェアしたいと思います。

教範の挙動順に沿って、注意点を書いていきたいと思います。

第一挙動

正中線をずらして受けています。演武の際、移動足の側に少し身体が流れているのはそのためです。

競技空手では、軸足を大きく鳴らして力強さを表現しますが、本来は足で”ライン”を引くような感じです。

体移動は”継足”。

前足を10㎝だせば後ろ足も10㎝出し、上肢と下肢のタイミングを合わせ手技を極めます。

身体の前面で体当たりするように、掌底当てすると”オーラ”が出てくる。

ペア相手に後方から帯を鞭のように打ってもらい力強くタイミングを取る移動基本が収録されていて勉強になります。

この練習方法はセーパイでも少し触れられています。

第3挙動:四股立ち / 肘当て

第4挙動:後屈立ち /下段掌底当て

でも応用として紹介されています。

極めがメチャクチャ強くなりますね。

基本形ですと、

平安二段の最後の四股立ち

平安五段の最後の後屈立ちにも同じ事が言えるのではないでしょうか。

当時はピンと来なかったのでしょうね。

改めてDVDを観なおして収穫を得ました。

道場で早速取り入れたいと思います。

第4挙動

これも僅かに転身し開手で貫き同時に蹴りを入れます。

※両開手貫手と正面蹴りでの移動基本も収録されており、指導の引き出しを得ました。

第9挙動

両手とも開手で押さえ受け・掬い受けの後、蹴りを入れますが劉衛流では攻防一体、受けながら攻撃すると説明されています。

これも正中線を外して入ります。

第13挙動

ひとつ目の気合の部分です。

昔の沖縄の空手では、蹴りは金的だったそうです。

なので素早く後方へ間合いを切り、金的蹴って掌底当て。

第16挙動

一本拳ですが、昔のアーナンは右脇に引いていましたが、今は引きません。

形の解釈において、出した手を脇に引くという事は相手に逃げる隙を与えるからと説明されています。

但し手技のスピードがまだ足りない発達段階である小学生は引いて入っても間違いではないとのこと。

右中段手刀打ち → 上段裏打ちに流れるように入ります。

立ち方は、四股立ち → 基立ち

四股立ちのつま先の向きは、移動足は進行方向に向けます。

出ていく時、技は後ろ足で極め

下がる時、技は前足で極めます。

(凄く細かいところです)

第22挙動

相手の腕を鷲掴みに引き込みますが、右手を捻るように絞り、相手の膝頭めがけて足刀蹴りします。

(相手の肩を脱臼させます)

(一気に引き込んで、ここで極める)

(蹴る時は左足に軸を取る)

第23挙動

相手の腕を中段に引き込み肘当てし倒します。

倒れた相手に下段手刀打ち。

第26挙動

相手から両腕で掴まれていますが、開手貫手で防いでいます。

そのまま相手の金的を握り潰し後方に放り投げます。

なので開手からグーに握りなおし開手に戻しています。

パー → グー → パーです。

第29挙動

これもジグザグに正中線を外しながら手首のスナップを効かせて鶴頭受けし、金的握り潰して喉仏を持ち上げます。

セミナーでは、分解を交えて劉衛流独特の立ち方・受け方の意味を非常に分かり易くレクチャーされています。

立ち方に関しては、良い例・悪い例を初級目線で教えてくれますので理解度が深まります。

競技で勝つ為のアーナンよりも、劉衛流のエッセンスを存分に伝授されている印象を受けました。

セミナーのDVDでは、このような深い部分を知ることが出来ますので何度でも観返して勉強出来ます。

糸東流を学んでいますので、苦労しますが他流派の勉強も楽しいです。

劉衛流に興味をお持ちの方は、是非このDVDで勉強してみてください。

多くの学びを得られます。

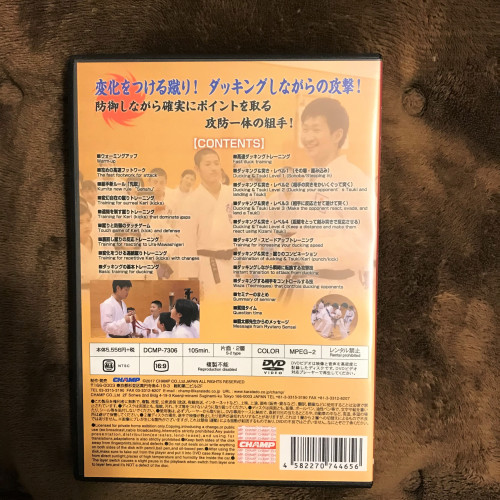

荒賀龍太郎のチャンピオン組手セミナー3 龍太郎伝 「攻撃の基本」-変幻する攻防!防御力と決定力を身につける- 2/5

Hello 2023!

荒賀龍太郎のチャンピオン組手セミナー3 続きです。

05・遠間を制す蹴りトレーニング

06・蹴りと防御のタッチゲーム

07・裏回し蹴りの反応トレーニング

08・変化をつける連続蹴りトレーニング

【遠間を制す蹴りトレーニング】

次はペア相手と手を繋がず距離を取ります。

前足を上げたまま後ろ足で前進し、変化をつけて2度蹴ります。

まずはひとつの変化です。

腹を蹴ると見せかけて裏回し。

裏回しと見せかけて刻み蹴り。

このように逆を蹴る練習です。

これが出来るようになれば、2つ変化をつけます。

足をあげ腹を蹴ると見せかけ①裏回し②刻み蹴り

2つ変化をつけて3つ目の蹴りで極める練習です。

練習する際のポイントは、少し離れていても構わないので遠慮せず蹴ること。

そこで、しっかり止められるようにします。

だんだん近づいていき上段に当たるようにコントロールしていきます。

蹴った直後は攻撃をくらいやすいので、すぐに間を切れるようにしなければいけません。

【蹴りと防御のタッチゲーム】

3メートル間隔で拳サポを置きます。

お互い真身となり、反復横跳びのように横移動します。

ルールは、

Aさんは拳サポを手で触るか、上段蹴りを出して極まれば勝ち。

BさんはAさんの肩を触ったら勝ち。但し蹴りを受けて避けないと負け。

Aさんは、触るふりして裏回しで蹴ることも出来ますし、

Bさんは、触りにいくだけの意識だと蹴りをもらうので、攻防どちらも気を抜いてはいけません。

頭の回転が早い選手は蹴るふりしてしゃがんでタッチするなど、フェイントを用います。

ゲーム感覚で楽しみながら、状況を見て臨機応変に技を変化させる練習を積ませていました。

真っ直ぐ蹴っても避けられるだけだし、左右振りながらや、どこで勝負をかけるかがポイント。

ルールがシンプルなだけあって、簡単には極めれませんので戦略が問われます。

Aさんは、どうしたら相手を騙せるか、変化をつけた蹴りが極まるかをイメージしなくてはいけません。

Bさんは、受ける練習もしながら攻撃するつもりで触りにいかないといけません。

試合中に身体を反らして避けてしまうと失点してしまうので、日頃からしっかり受ける練習も必要ですね。

【裏回し蹴りの反応トレーニング】

密着した状態で互いの上腕を掴みます。(前足は互いにクロスさせてます)

その状態で静止し、ブザーがなると同時にお互い裏回し蹴りを繰り出します。

ポイントはブザーが鳴ったと同時に前足を抱え込みながら体勢を取ること。(シーソーみたいな感じ)

全てが同時に連動して蹴れなくてはいけません。

【変化をつける連続蹴りトレーニング】

互いに手を握り20秒間ひたすら前足で蹴りを出す練習です。

単発でけるのも良し・変化をつけるのも良し・蹴った足を一度前に置き素早く蹴るのも良し・足を降ろさず上下にダブルで蹴るのも良しです。

ひたすらスピードを上げて蹴り続けます。その中で蹴りのバリエーションを増やしていきます。

このセミナーの目的は技に変化をつけること。

真っ直ぐばかり蹴ってたらダメでした。

2022年を振り返って

こんにちは!

ゆり道場1年目の最終稽古を先日終えました。

今日から長い休みに入りましたので、朝から書いています。

せっかくなので、これまでのことを振り返ってみたいと思います。

道場開設を志したのは2020年の5月。

コロナ真っ只中で長時間電車に乗るのもビビってた時期で運よく在宅勤務していた頃でした。

あの頃は、あらゆる行事が軒並み見送りになっていた頃でモチベーションの維持が難しかった時でした。

ただ、お世話になっていた道場で生徒の指導を任せてもらっていたこともあり、インプットとアウトプットをひたすら繰り返し自分の指導方法を模索していた時期でした。

道場開設に関しては2018、19年頃の指導経験が大きかったと思います。

移動スピードの上げ方、手技スピードの上げ方、軸の取り方、技の極め方等、稽古方法をひたすら勉強していました。

指導方法がハマると言いますか生徒の技に変化が見られた時の快感を味わうと、何色にも染まっていない真っ白な生徒を自分の手で計画を立て育てたいという想いが自然と強くなっていきました。

ハキハキとした返事。礼儀正しい態度。弱いものいじめをしない。困っている人がいたら手助けする。

空手道教室を通じて、青少年育成で地域社会に貢献したいという想いも同様に芽生えていました。

-2021年秋-

1年おあずけだった、修交会の準指導員資格を取得しました。

審査内容は修交会の指定形を2つと分解を4つ。更にはレポートの提出です。

お題目は、

・私の指導論

・私の実技論

・私の組織論

上記ひとつを、400字詰めレポート用紙を2枚提出。

1㍉も悩むこともなく、指導に対する考え方・育て方を指導論として書きあげました。

恥ずかしいので内容はここでは触れませんが、今でも大事に残してます。

さて審査の方は「ジュウロク」・「四方公相君」を打つことに決め、本部道場で館長に四方公相君を観てもらっていました。

この頃は週3空手にプラスして本部で出稽古。

分解の方は、ちびっ子たちの道場稽古の稽古開始前に時間を取ってもらい私の先生と分解の練習を積みました。

2年ぶりの審査会とあって、たくさんの先生方がチャレンジされていました。

初めて足を踏み入れた総本部道場であったり、谷宗家をはじめ修交会の重鎮の前で演武したりと少しだけ緊張してたかな。

同時期に挑戦した県 組手審判員試験。

毎年、春と秋の年2回開催です。

5月に申し込みを済ましていましたが、あえなくコロナで中止。

取得しないといけない資格が3つもありますので、ひとつでも上半期に済ませたかったのですが仕方ありません。

結果は不合格、、早速予定が崩れてしまいました。

まだまだ続きます。

11月に入り毎週の如く土日京都行きです。神戸から大阪の実家をノンストップで通過し下道で京都入りです。

なんと5日間も通わなくてはいけませんが、これがまた遠い!

片道3時間ブツブツ独り言言いながら運転です、、

途中心が折れて高速を使うことも、、

「空手道コーチ1」は、これから地域の空手道指導者になろうとする者を対象に、競技の専門知識を活かした実技指導にあたる指導者を養成するためにあります。

初めに辞典並みに分厚いテキストが届き通信教育開始。学科試験を合格した後、晴れて京都行きとなります。

実技の方は、計20時間ガッツリ勉強です。

詳細はブログ【全日本空手道連盟】基本形 教範で触れていますのでここでは割愛します。

10月から11月にかけて、県組手審判試験・準公認指導員試験・空手道コーチ1です。

平日は会社勤めして土日を空手です。身体はもうボロボロです。

こんなにハードに過ごしたのは記憶に無いくらいですが、今となっては良い思い出です。

この歳になっても、本気で取り組める何かがあるって幸せだと思ってます。

改めて思いますが、充実した日々を過ごしています。

審査的な分はひと段落つきましたが、せなアカンことはまだまだ残ってます。

まずは道場探しです。

ここが決まらないと、次のアクションが取れません。

これは、町内の自治会館で毎週自主連してたこともあり、快くええよ!

でした。

メドが立ったので、次はホームページの作成に取り掛かります。

ちょうど去年の今頃でしょうか。デザインから構成から何から何まで夜遅くまで真剣に考え作ってました。

念願の道場開設です。

一切の妥協をすることなく100%エネルギーを費やします。

ちょいちょい自治会館押えては、気分転換に娘と稽古したり写真撮ったり。

既に生徒との稽古風景のストックが沢山あるので、ホームページの「稽古風景」を更新した方が良いのは分かってますが、我が娘との思い出も詰まってますので、まだこのままにしときます。

もう一度同じことしろと言われても出来ないくらい全力投球しました。

ブログもカテゴリー別に分けてみたり、会員ページを設けてみたり、最近では保護者様の声を載せてみました。

有難いことに始めて一年で、なんと75,000アクセスです!

こんなにお越しいただけるとは想像も出来ませんでした。

おかげ様でゆり道場は検索上位に上ってくるまでになっています!

どんな仕組みか分かりませんが、更新頻度かアクセス数が影響しているのでしょうか。

一番大きな変化は、会員向けにYouTubeにも挑戦したこと。

道場で習ったことを自宅で復習出来るツールがあれば、喜んでくれるかなと思い始めてみました。

素人レベルのクオリティですが、チャプターやら、サムネやら、音楽やら、字幕やら娘に教えてもらいながら(なかなか覚えられない、、)挑戦しています。

これから先、難しい立ち方や新しい技も増えてきますので動画に残していきたいと思いますが、ボチボチやっていきます。

それにしてもスマホひとつでいろんな事が出来ますね!

ホームページとほぼ同時期にチラシ作りにも着手。

年末休みは没頭してました。

既にXデーは3月26日に決めていました。

この日は、一粒万倍日・天赦日・寅の日が偶然にも重なったスペシャルラッキーデイ。

新しい事を始めるにはもってこいです!

この日から逆算していろいろと準備に入っていました。

そういえば財布も新調しています。

さてチラシの方ですが、、

3月のオープン前に配布出来るようにタイミングを見計らったところ効果は絶大でした。

一人だけでも来てくれますように!

そんな思いで自治会館に向かいましたが、

いったい何人来てくれたことでしょう。

松宮だけで空手道のニーズがこんなにも高いとは思ってもみませんでした。

ここでひとつ問題が、、

4月いっぱいで自治会館を離れなくてはいけなくなりました。

ボランティアで教室を開くのはOK、1円でも会費を取るのはNGでした。

0円では道場運営出来ませんので、サヨナラするしかありませんでした。

そこそこ広く、利用料もリーズナブルで何よりも同じ町内で沢山集まってくれましたので、ここで続けたかったな。

4月いっぱいボランティア教室。このタイミングでインスタにも着手しました。

SNSには無頓着で人のを観る事すら無かったのに。

ブログに上げてる写真と被らないように心がけていて、

稽古日くらいしかUPしてませんがこれもボチボチ続けてます。

紆余曲折を経て5月から今の桜の宮小学校で活動出来るようになり改めて生徒集めです。

窓口となってくださる担当者様が、校長先生を紹介してくださり学校掲示板にチラシを貼らせていただき、教室で生徒全員にチラシ配布までしていただけました。

新たなホームとなった桜の宮小学校で稽古に励み、8月初めての大会に挑戦する生徒が現れました。

結果は伴いませんでしたが、大会に向け努力を重ねて来ました。

入賞する・1勝する・1本旗を取る等、生徒によって目標は様々ですが大会に出ると決めた以上は目標に向かって努力する大切さを学んだのではないでしょうか。

大会を終え9月は初めての審査会です。

黒帯に向けての第1歩目を踏み出しました。

が、、当日は審査以外の部分である先生から注意を受けていました。

この時ばかりは、まだ早かったかと思いました。

改めてここで説明しますが、審査は誰でも受けれる訳ではありません。

帯の色が濃くなってきた時、基本が正しく出来ていなかったり形を覚えていなかったら落ちますし、

何よりも態度です。もう幼児でもありませんし、習い事とはいえ武道ですので、じっと心を落ち着かせて待機出来ないといけません。

これから先、審査用紙を渡せない生徒も出てくることでしょう。

でもこれは生徒のためでもあります。

後々、本人が恥ずかしい思いをしてしまいますので。

ゆりは週に1度の稽古しかありません。

一つひとつの稽古を大事して、黒帯目指して日々全力で取り組んでもらいたいと思います。

生徒の審査が終われば、次は私の番です。

県 組手審判試験です。

結果合格しました。

審査はまだ続きます。

修交会四段と称号審査にも挑戦しています。

実技審査は修交会の形を2つです。

シソーチン・クルルンファで挑みました。

形よりも分解を自宅や道場稽古前に娘に手伝ってもらい、ひたすら練習していました。

準備万端で当日娘と総本部に向かいました。

早めに道場に到着し娘と軽くアップしていると、館長がぼそり、、

「分解ちゃうで」「組手やで」

四段の審査項目は形2つに組手2試合でした。

拳士号の称号審査は、「私の実技論」を提出。これも前回同様400字詰め2枚提出しました。

結果はまだ届いていません。

私の審査が終わった後は、垂水区大会です。

夏の修交会大会は形のみでしたが、今度は組手にも挑戦!

形・組手ともに入賞者を出すことが出来、ほっとひと安心です。

大会に向け、組手の稽古をやや厚めにしてきました。

突きや蹴り、コンビネーションなんかも教えてきた技がしっかり出ていましたね。

きっつい中段突きを食らっても、最後まで戦い抜いた生徒を心の中でメチャクチャ応援しながら観ていました。(お手伝い中だったので)

今後、春の大会に向け試合形式の稽古も入ってきますので、メンホーを揃える必要がありますね。

最後は、ゆり生2度目の段級審査会。

審査に対する心構えを前日の稽古の後お話しました。

少し心配でしたが、十分伝わっていたようです。

返事・発声・行動どれを取ってもグループの中で一番目立つこと!

忠実に守ってくれていました。

名前を呼ばれたら大きな声で返事し、ダッシュして走ってくる生徒

全力で形を演武する生徒

初めての審査にも臆することなく、館内中に響き渡るくらいの大きな声で返事する生徒

みんな可愛いくて仕方ありませんでした。

免状が届くまで私も結果は分かりませんので、一緒にドキドキしながら待ちましょう。

最後に、道場稽古を一度も休まず頑張った生徒が2名!

家族会議の結果、皆勤賞は超特大のコンソメパンチ!

喜んでくれたかな??

Goodbye 2022!