ブログ

尚武 -白帯-

いつもありがとうございます!

2本目の白帯紹介は尚武です。

勝手なイメージですが、尚武イコール日本空手協会ではないでしょうか。

数あるブランドの中から、尚武で帯を仕立てました。

二女の白帯ですが、これも部屋の掃除をしていたら偶然出て来ました。

尚武の特徴は、帯幅がなんと3㎝。

4㎝がスタンダードで形選手は4.5㎝です。

僅か1㎝ですが、全然違います。

私も尚武の白帯を保有していますが同じ3㎝幅で刺繍色は「金」

(同じ場所から出てこなかったので多分ロフトに片付けたと思う)

さて二女の刺繍色は小学生の女の子に人気のある「ピンク」

迷うことなくピンクでした。

長女同様に汗ばんだ白帯。

努力のあとが伺えます。

仕立てしましたので、裏抜け無し。

これは好き嫌い分かれますが、

刺繍の上から、縦に糸が走ると裏抜け無し

刺繍の上から、縦に糸が走らないと裏抜け有り

帯は、2枚の帯を縫い合わせて製作します。

縫い合わせる前に文字刺繍を入れ、工程の最後に2枚の帯を糸で縦方向に縫い合わせるので裏抜けしないって訳です。

なので裏抜け無しを選ぶ時は、仕立て以外は不可能です。

刺繍の具合は、今改めて見ると「守礼堂」に近いかな。

浪速の空手2 変革・深化・速スピード -攻防を制する高次元の練習体系- 1/3

いつもありがとうございます!

大阪の強豪校、浪速高校の練習を収録したDVDシリーズ2本目です。

チャプターが多いので3本に分けてシェアしたいと思います。

まずは前半です。

01・ストレッチ準備体操

02・理にかなう真半身の構え

03・攻防の反応力を磨く 連続ミット蹴り

04・しなやかな蹴りと柔らかい上体を作る 高速蹴りの攻防

【ストレッチ準備体操】

腕の付け根、肩甲骨回りをゆっくり入念にストレッチです。可動域が大きいと長い突きを放てますので組手選手は特に大事にしているのではないでしょうか。

他には両腕を頭上で組み脇腹を捻じるようにストレッチしたり、振り子のように足を振り回し股関節回りを緩めています。

次は、一列に並び動的ストレッチ。

ここでも肩甲骨回りを前後左右に伸ばしながらです。

腿裏を踵でタッチしたり、カリオカで腰回りをツイストしたり、足上げで股関節回りを緩めています。

下半身を使ってサイドにウィービングしたり、ジョグ・サイドステップ・ダッシュでした。

ステップワークでは、両足抱え込みジャンプや、その場で足を高速で入れ替え・サークルに回ったり、組手構えでスイッチでした。

【理にかなう真半身の構え】

構えについて説明です。

今井監督は、今(当時)の組手競技にマッチした自身の考えを論理的に説明されます。

昔と今の違い。

なぜこうするのか。

昔のままだとどんなデメリットがあるのか。

競技空手は当然の如く、年々進化(変化)していきます。

当時は効果的だと考えられていた技術も対策を練られ通用しなくなったりしますね。

共通したルールの中で、試行錯誤しながら独自のスタイルが生み出されていきます。

競技空手もまた、生き物と同じで変化を繰り返していきます。

練習に入る前に意図を説明されますが、とても分かり易い言葉でスッと頭に入ってきます。

この真半身の構えは、『競技の達人』でお馴染みの月井 新先生のDVDでもまったく同じこと内容を触れられており、2024年現在でも有効とされる構え方です。

真身がなぜいけないのか、簡単に説明するとこうです。

・真身に構えると、自分から相手の突きを迎えに行く(急所を晒しているから)

・国際大会や強豪校と対戦する時、真正面(顔)から入ると裏回し蹴りをもらう(両足が前に向いてるので前に出る推進力で後ろに反応が出来ない)

今の競技空手で主流な技の入り方は、前だけでなく横からの入り方や斜めも有りますので、ボクシングの様に上体を振って左右にウィービングする技術も導入されています。

真身だと、前でぶつかり合う勝負には有効でしたが、立体的な技には対応が遅れてしまいます。

そこから生まれた構え方が、真半身の構え。

おそらくDVDの撮影と言うことで、この構え方の利点を改めて丁寧に説明してくれています。

・しっかり真半身となる

・両膝は常に余裕を持たす(溜めを作る)

・膝は落とし過ぎない(前足が張ってしまい動きにくい)

・目線の高さを上下させない(ブレると戦いにくい)

・ステップは地面の反動を利用する(跳ばず沈む)

・固まらずリラックス(反応出来る)

・つま先の向きは斜め外を向く(バックステップしやすい)

足を止めて前を向いて圧をかけながら、どっしり、どっしり進んでくる構え方は戦い易いとも言っています。

(勝てる確率が下がるとまで言ってます)

説明はここまでで真半身の練習です。

まずは全員で自分の得意構えで前後左右斜めの8カ所を自由にフットワークします。

アドバイスはこうです。

・自分の前に相手を想定する

・構えを下げない(あえて隙を作り相手を誘うのは良い)

・両手とも常に拳サポをターゲットに向ける

・地面の反動で跳ねると躍動感が生まれる

次に構えだしについて。

勝負始め!

続けて始め!

構えだしが遅れると、間合いの作りが出遅れてしまいます。

足タッチです。

常に動き合い、互いに足を踏みあいます。

上体は力を抜き、足は細かく動かし決して止まりません。

目的は、その場に居つかないこと。

足が止まっていては的になるだけです。

短い秒数で集中して練習しています。

次もペアとなり互いに両手を繋ぎ片方が誘導、もう片方は離されないようついていきます。

前方・後方・左右・斜めをランダムにフットワークします。

改めて説明しますと、真身の場合、後ろ足が前方に向きますのでバックステップすると膝が伸びあがり上手く下がれません。

後ろ足の溜めが無くなり上体が上がってしまうと、瞬時に攻撃に入れません。

つま先をㇵの字に開いておく理由が明確となりましたね。

この練習での注意ポイントは、

・膝のゆとり

・腰の安定

・リラックス

これは今のゆり生に、持ってこいの練習です。

誘導側は、前後左右に動き技を仕掛ける距離感を掴み、ペア相手は間合いを保つ練習です。

間合いが詰まると突き(蹴り)をもらうことを学べますね。

誘導側が下がり、ペア側が前に引っ張られる瞬間が力みがち。

相手に動かされた、この瞬間が危ないと説明されています。

力むと居つく(固まってしまうこと)からです。

居つくと反応が一手遅れます。

上体の脱力を意識して膝下だけで動くイメージです。

ビックリしたのは、これは誘導される側の練習です。

突然方向転換しても、力まず距離を保つ練習になっていること。

誘導側が力んだ瞬間があれば即座にペア相手にアドバイスしています。

誘導側が相手を騙して距離を詰める練習だとばかり思っていました。

ここから、実際に突きに入る時の姿勢について説明されています。

例えば、両足を揃えて前方にジャンプする時、距離を出そうとすると自然に空中でお腹を前に突き出しているはずです。

これは突きも同じで一気に間合いを詰める時、相手の懐に飛び込む時にも共通します。

入りの基本は『お腹の意識と斜め前方に向かって』と説明されています。

もうひとつポイントについて。

本来ポイントとは目に見えないものですが、スポンジのボールで可視化し分かり易く説明してくれています。

ペア相手に胸の前にボールを置いてもらい、自分は大きく前方に腕を伸ばしポイントの実を取りに行くことを指導されています。

当然、自分の胸にもポイントの実がありますので、素早く間合いに入って実を奪われないように下がらなければいけません。(残心)

ゆりの生徒には、落ちてくるボールを落とさないように掴むイメージで刻み突きを放つ指導をしたことがありますが、理屈は同じです。

突きの基本は、いかに速く長く出すかです。

正面を向いた真身の構えだと、膝が詰まって距離が出ません。

真半身で突いた手をそのままにして、体勢を真身に変えると腕(突き)の距離が短くなるのが一目瞭然ですね。

真半身で身体を捻って突くと長い距離が稼げます。(あと斜め上とお腹を出すこと)

突きの指導では、腰が上手く使えない選手に対し、突きを相手の顔の前で止めるのではなく、顔の後方へ貫通させる指導をされていました。

【攻防の反応力を磨く 連続ミット蹴り】

テコンドー用のハンドミットを使って自由に蹴りの練習です。

ここではミットを持つ人のスキルが問われます。

動きの中からミットを自在に構え、攻撃させます。

攻撃する方は、瞬時に距離間を測り攻撃を繰り返し咄嗟の反応力も養っています。

・単発の蹴り

・蹴りの変化(中段 → 上段)・(刻み蹴り → 裏回し蹴り)

・突き → 蹴り

・スピン(後ろ回し蹴り)

・足払い → 突き

・蹴り → スピン

・突き → 蹴り → ダッキング

・突き → 引き込み(裏回し蹴り)

・背面への蹴り

・ゼロ距離からの蹴り

・逆体にスイッチしての蹴り

・足払いを捌いてからの突き

【しなやかな蹴りと柔らかい上体を作る 高速蹴りの攻防】

ここまで蹴り(攻撃)の練習ばかりでしたが、蹴られると最大3失点しますのでガードも出来なくてはなりません。

メンホーをつけた選手が膝立ちで構え両手でブロックし、攻撃側は蹴りの変化と連続蹴りの体勢作りを身につけることが目的です。

人間の心理として、蹴りが飛んで来たら怖くて目を瞑ってしまいますが、これは「慣れ」と言います。

あえて膝立ちさせている意味は、顔の高さを下げ上段に蹴りが多く飛ばすこと。

両手での受けは、手を出しているだけでは吹っ飛ばされてしましますので、瞬間脇を締めて張る意識です。

連続蹴りについてこれない選手は、次第に両手のガードの外に頭が移動しそこを狙われてしまいます。

蹴る側は、膝下を柔らかく使う意識を持ちます。

足を降ろさず何本も連続して蹴りますが、疲れて降ろした瞬間また地面の反動を使って間髪入れずに何本も蹴ること。

膝立ちの次は、利き構えで片膝立ちし繰り替えしますが今度は足払いが飛んできます。

下の意識を持つとともに上段のガードを両手でします。

また、上体を柔らかく使いスウェイバックも取り入れていました。

受け側のポイントは、

・目を瞑らない

・脇を締め腕を張って捌く

・顔を振らない

・上体が前に突っ込まない

・上体を柔らかく

上級者コースの練習メニューの紹介でしたが、何より今井監督の分かり易い例えを交えた説明に感心させられます。

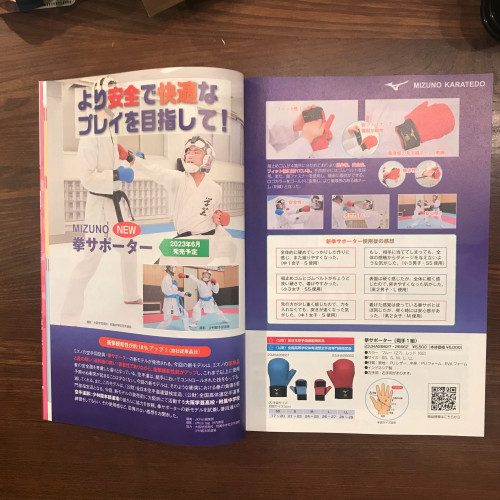

MIZUNO拳サポーター 全空連検定品リニューアル!

2023年4月9日(日) 第4回心武館特別練習会 @垂水体育館

いつもありがとうございます!

今日はお昼から垂水体育館で4度目の特練でした。

今日は形指導やる気マンマンでしたので、バシッとアイロンがけです。

アイロンがけに気合が入り過ぎたのか、予定より少し遅れて体育館入り。

慌てて着替えて、先生方にご挨拶して、生徒から預かった審査費用や会費を修めに走り回ってると出身道場の生徒やゆり生が挨拶に来てくれます。

普段の道場以外でもこうやって挨拶に来れるのですから立派です。

ちゃんと教えを守ってくれています。

出身道場の生徒は、

「入退場の仕方を教えてください」

「平安五段を観てください」

と貪欲です。

さすが特連に申し込むだけあります。

入退場の所作は3回目の特連でリクエストを受けていましたので、駆け足でしたが今日指導出来ました。

平安五段のリクエストは残念ながら叶わずでした。

指導に当たるグループ分けですが、これは事前に決まっているわけでなく、その場その場でパパっと決まってしまいます。

その子はオレンジ帯、私は白帯担当でしたので残念ながら縁がありませんでした。

次の特連では、それと無くオレンジ帯の近くに立ってみようかな。

流れでオレンジ組に行けるかも知れません。

ただこうやって指導を求められるのは嬉しい限りです。

形・組手自由に自己選択でしたが、組手6:形4の割り合いだったかな。

前半は全員で、柔軟体操・サーキット・組手基本を行い、後半思いおもいに別れました。

さて本日のメニューです。

1 :柔軟体操

2 :サーキットトレーニング

3 :組手打ち込み

4-1:その場基本

4-2:形

4-3:組手

5 :筋トレ

【柔軟体操】

ありとあらゆる柔軟・ストレッチメニューで15分程度でしょうか。ウォーミングアップで身体をほぐします。

それにしてもストレッチが豊富です。

いつも大久保道場の先生が指導してくださいますが、なかなか覚えられない、、

【サーキットトレーニング】

次は、小部箕谷道場の先生が指導してくださいます。

私の出身道場なので私の先生です。

組手前のアップに丁度良かったんじゃないでしょうか。

組手はバネが必要なので敏捷性やジャンプ力が必要です。

今日の片足ジャンプ(ケンケン)なんかも、突きを遠くに飛ばそうと思ったら地面を強く蹴らないといけません。

当然両足ジャンプもね。

【組手打ち込み】

男女別・学年別に分かれて打ち込みです。

私は1.2年生の列。

一人ひとり異なる修正点を一本打つ毎に指摘していきます。

・モーション

・残身

・突きのスピード

気になったのはこの辺りかな。

【その場基本】

ここからは自由選択で、学びたい形毎にグループ分け。

私は白帯平安二段グループでした。

西明石道場の先生ご指導でその場基本。

私は指導補助。隈なく回っていきます。

まだまだ習いたての生徒ばかりですので難しいことは無し。

立ち方・受け方・引き手・足の運び方を何度も繰り返しです。

【形】

直近の審査・5月の神戸市大会に向け、形の稽古です。

白帯平安二段組を7人担当でした。

形の順番は全員分かっている感じでしたので、キレを高めること・猫足立ちと四股立ちの正しい立ち方・所作を時間をかけて指導ですが、ちょっとおとなしい生徒ばかりでした。

形は仮想の敵との攻防を表現するのですが、技を置きに行く感じと言いますか、手踊りに終始していました。

転んでも良いくらいの勢いで形を全力で打ってほしいと思います。

私が知るテクニック面を指導しましたが、それ以前の問題でまず全力で打つことが先決かな。(中には真剣な生徒もいてますよ)

【組手】

形組の休憩の合間、ゆり生の組手をこっそり見学です。

深い姿勢の中段突きを指導してもらったり、フットワークからの突きなんかを頑張ってましたね。

ちょっと目を離していたら、今度はメンホー被って試合形式!

ドキドキしながらこっそり観てました。(あんまり観てないが)

※後で動画を観せてもらいました。これまでの打ち込みと違い、相手は動くわ攻撃してくるわで思うようにいかなかったと思います。

組手はハートの強さも大事な要素に挙げられます。

どうやったら技が極まる(ポイントが入るか)か、自分で考えてみてほしいと思います。

答えは道場稽古の中にあります。

いつも何を言われてるか思い出してね。

【筋トレ】

腹筋・背筋・腕立て伏せ・四股立ち突き

10回余裕だったと思います。

特連は普段の稽古と違い、沢山同学年がいます。

組手は稽古相手が豊富なので、積極的に挑戦してほしいと思います。

いろんなタイプの選手と肌を合わすだけでも貴重な経験を積めますので。

また上級生の動きを間近で見るだけでも勉強出来るはず。

特連は大きく成長するチャンスが沢山転がっています。

アンテナを張り巡らせ、気付きの感度を高めよう!

2023年4月8日 (土)青空田中道場 3

いつもありがとうございます!

なんとっ!

ホームページが10万アクセスを突破しています!

2022年のお正月休みに立ち上げた、ゆりのホームページ。

こんなに沢山お越しいただけるなんて、想像もつきませんでした。

このブログがどこかで誰かのお役にたっていると思うと、パワーが湧いてきます。

まさに継続は力なり です。

さて本日は、お世話になっている稽古場所が選挙会場となっていますため利用出来ませんでした。

審査や大会を目前に控える状況で週に一度しか稽古日が無いゆり生にとって、身体を動かせる場を提供しないといけませんので、こんな時は近くの公園で青空教室です。

昨日まで大雨でしたが、この公園は水はけがとても良く心配無用。

少し肌寒かったですが、私が到着した時には皆走り回ってスタンバイ完了!

01:柔軟・ストレッチ

02:その場基本

03:固定式基本(新入会)

04:形(新入会)

05:形

06:組手(新入会)

07:組手

【柔軟・ストレッチ】

長い突きの源、肩甲骨を伸ばすストレッチです。

しなやかな蹴りを出すには股関節の柔らかさは欠かせません。

道場で教えるストレッチは、所有する松久先生のストレッチDVDから得たもの。

インプットしたことを、道場生にシェアしています。

【その場基本】

全員で円となり、その場基本です。

直近の審査内容と今後の基本審査をミックスしました。

新入会の生徒には少し難しかったと思いますが一緒にでした。

前屈立ち 中段横受け → 基立ち 追い突き

前屈立ち 上段揚げ受け → 基立ち 追い突き

前屈立ち 中段横受け → 正面蹴り → 追い突き

四股立ち 下段払い → 四股立ち突き

【固定式基本(新入会)】

ここからは2グループに分けて稽古に移りました。

その他の生徒は、休憩の合図とともに走り回って遊んでます。

じっくり固定式基本を時間をかけて。

突き手に意識が偏りがちですが、引き手に力強さが出て来ました。

突きと中段横受けでした。

【形(新入会)】

集中して四の形。

第一挙動の一歩目右足を出すこと、転身時の中段横受けの移り方を何度も何度も練習です。

移動しながら中段横受けしますので、その辺が難しかったと思いますが今は空手を楽しむ時期。

楽しい!って思ってもらえたらそれでオッケーです。

【形】

今度は審査に挑戦する生徒と四の形・十二の形です。

受ければ受かるような審査ではありませんので、形を忘れたり間違った時点で不合格だと思ってください。

事前にその話をした上で形稽古です。

普段から口を酸っぱくして、呪文のように唱えていますのでサクサク進みます。

次、神戸市・北区大会に向けて平安二段のポイントをガッツリ指導です。

内容は割愛しますが通常稽古よりもたっぷり時間を割きました。今日の指導内容を忘れずにしておき審査や大会に向けて正しい努力を重ねてほしいと思います。

皆平等に偏りなく指導しています。

ここから先は稽古の取組み方、意識の持ち方ひとつで伸びしろは異なります。

劇的に成長する人もいれば、停滞する人も出てくるかも知れません。

北区大会が終わるまで、一回本気で頑張ってほしいと思います。

頑張った結果、旗一本・一勝・入賞と繋がればやる気スイッチが必ず入ります。

私は私で、生徒のモチベーションが上がるような声のかけ方なんかを勉強していきたいと思います。

良い指導者は生徒をその気にさせるのがホントに上手いです。

【組手(新入会)】

組手構えについて説明です。

組手構えから、刻み突きの説明に入ります。

大きく前足を踏み込み前拳に体重を乗せます。

イチ・ニのリズムで何回も繰り返しリズム感が出てきたところで中段逆突き。

まずはカタチを覚えるところからですね。

【組手】

一列に並び、新入会同様に刻み突きのフォームの確認から。

真横に構えて真横で突きます。

後ろの肩が相手に見せては突きが短くなるので改めて意識付け。

中段突きは逆におへそを相手にぶつけるようにね。

次、ペアとなり間合いの練習です。

間合いを理解していないと、いくら技を出してもポイントに繋がらないばかりか体力を消耗し、試合運びが不利になっていきます。

互いに前拳を重ねあい、一人が誘導・もう片方がついていきます。

離されてもだめですし、距離を詰められたらそれはもう相手の間合いと言えます。

稽古の意図が理解出来たでしょうか。暫く続けようと思います。

間合いの大切さを伝えたところで、次は仕掛けのタイミングについて。

相手の出ばなを捉える練習です。

これを刻みと中段でかなり時間をかけて練習しました。

これも暫く続けよかな。

コツは伝わったと思いますが忘れてはいけないことは、突いた手を残さないことです。

突きは、残心を取るところまでが突きです。

せっかくタイミング良く技が極まっても残心を怠ればポイントは得られません。

※昨日、お世話になっている道場に通う生徒が退会されていました。

ゆりに限らず、愛情たっぷりで指導してきました。

残念ながら顔を合わせることが出来なかったですが、最後に心のこもったお手紙を頂きました。

お別れは寂しいことですが、愛情が伝わっていたと思うと不思議と報われた気持ちになりました。

ちゃんとお別れが出来なかったので、ブログを通してありがとうを伝えたいと思います。

2人とも元気でね!