ブログ

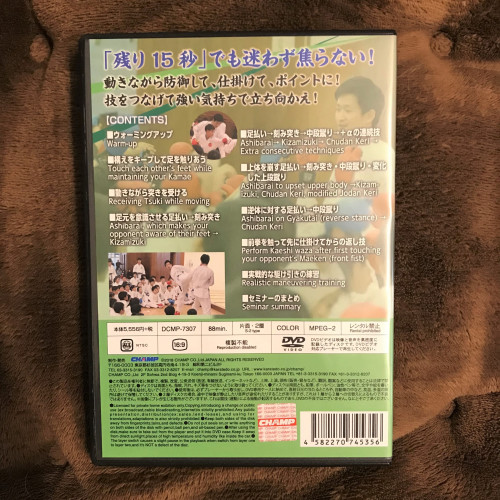

荒賀龍太郎のチャンピオン組手セミナー4 龍太郎伝 「戦術の基本」-足払いと前拳の仕掛け技- 2/2

こんにちは!

荒賀竜太郎のチャンピオン組手セミナー 後編です。

06:上体を崩す足払い → 刻み突き・中段蹴り・変化した上段蹴り

07:逆体に対する足払い → 中段蹴り

08:前拳を触って先に仕掛けてからの返し技

09:実践的な駆け引きの練習

10:セミナーのまとめ

【上体を崩す足払い → 刻み突き・中段蹴り・変化した上段蹴り】

自分の前足で、相手を前から斜めに力を加える足払いだったが今度は、

自分の後ろ足で、相手を刈る方法です。

これにはコツがあり、後ろ足を直線的にぶつけても相手は耐えられます。

自分の後ろ足で相手の足を指先の方向に動かせば、簡単に相手を崩せます。

前足でも可能です。

これまでは、相手の表面を蹴っていましたが、相手の足の裏側にまで入れてみると転がせます。

但し、入れすぎると相手との距離が更に近づくのでリスクを伴います。

ポイント:前の手でガードし、軸をずらして足を払います。

軸をずらすとは、自分の後ろ足を相手の背中側に大きく踏み込み正中線をずらすという意味です。

これを、

①前の手ガード

②後ろ足の軸ずらし

③前足で足払い

を連動させます。

足払いが決まった時相手とは、I(正面)で向き合うのではなく、X(横)で崩しています。

たとえこかせなくても、ほんの僅かでも体勢を崩すことが出来れば相手は一手遅れることになりますので、こちらの技が極まる確率はグンと高まります。

とても有効なテクニックだと言えます。

駆け引きの中で足払いの意識を植え付けさすと、相手は試合中考えることがひとつ増えます。

試合運びの中で相手に足払いを警戒させることで、次繰り出すこちらの技がより効果的になります。

練習では、

①足払いで相手を崩したら刻み突きで極める

②崩したその足で中段蹴りを極める

③足払いを見せながら上段蹴りに変える

さんざん相手に足元を意識させた上で、上記3つのバリエーションを練習していました。

ポイントは相手を崩すこと。

崩れた相手は体勢を整えることからリスタートなので焦る必要はありません。←これ大事

中段蹴りも焦らず、足払いした足を降ろして蹴ります。

上段蹴りは、サイドを使って足払いを空振りしたあと、上段に持っていきます。裏回しを意識させて、逆を蹴るなど変化させます。

【逆体に対する足払い → 中段蹴り】

お互いに足のポジション取りから始まります。(互いに外を取りたがる)

相手の前足が開いている分、前から蹴ってもビクともしません。

なので、後ろ足で内側から蹴り外に崩します。

力の加え方は真っ直ぐでは無く横です。

出来るようになれば、足首で相手を持っています。

内から触ったあと、その足で中段蹴りを練習しています。

【前拳を触って先に仕掛けてからの返し技】

相手の前拳を触っても上体を崩すことは出来ないが、相手の手をずらしたり居つかせることは出来る。

足払いしてくる相手、前拳を触ってくる相手、フェイントをしてくる相手には、動いた瞬間を狙ってくるのは当たり前です。

なので逆にそれを利用します。

ペア練習です。

自分が触ったら、相手は攻撃し、攻撃されたら自分は前で返す練習を行います。

要するに、自分からしかけて(誘っておいて)、きた技を捌いて返す練習です。

ペア相手は、触られたら即反応する練習も兼ねています。

ポイント1:

後ろ足に溜めを作って「イチ」で跳びこめる準備を作っておく

ポイント2:

前で誘って引き込んで返す

ポイント3:

「入るふり」も交える

ポイント4:

触り方は足払い同様に、出来るだけ距離を空ける

(逆に触らない時は、上体を前後してフェイントしても良い)

相手には「1」で跳びこむための距離があるので、そこを利用して距離が短くなったところを返します。

このあたりの誘い方の駆け引き(騙し合い)は、かなり高度です。

いろんなテクニックを伝授してくれていますが共通してることは、足元だけじゃなく上体・手も使って相手と間合いの騙し合いをすることです。

返し技ですが、突きは引き手をしっかり取って、前の手で相手を押えます。

【実践的な駆け引きの練習】

次はフェイントありで相手に触りにいきます。触られた方も1発目に反応しなくてもOK。

間合いを切るだけでも良いし、好きなタイミングで突き技を出します。

触る方は常に意識を集中させ警戒しないといけません。また、触ったらそのまま突きに入っても構いません。

触ったら下がって引き込んでも良いし、そのまま突きにいっても良いので、だんだんと実戦に近づいてきました。

パターン練習の総まとめで、実戦形式になっていきました。

もちろん仕掛ける側は足払いも入れていきます。

良い練習方法ですね。それぞれにテーマを持たせてのパターン練習ですので技の引き出しが増えると感じました。

ある程度道場のレベルが上がったら、こんな練習を取り入れて全体の底上げをしたいと思いました。

【セミナーのまとめ】

01・前拳と前足を上手く使って相手をコントロールし、相手にやりづらさを感じさすことが今日のテーマ

02・触る瞬間は、相手に取ってもチャンスである ワンパターンな入り方だとそこを狙われる

03・なので「02」を利用する 引き込んで返す

04・駆け引きのひとつとして覚えておく

05・夢や目標を持つ 結果だけを求めるのではなく、達成するために何をしないといけないか自分なりに考える

06・練習は考えてやる ただ単にやるのではなく、質の良い練習を行うこと

C‘mon Japan! -空手道英会話 カモン ジャパン!-

いつもありがとうございます!

外国籍の方とコミュニケーションを取る機会がある訳ではありませんが、以前から何となく気になっていた書籍です。

特に今読んでいる本もない事からポチッといきました。

内容の方ですが、人体部位の名称や手技なんかをサラッと知ることが出来そうです。

例えば『礼』ですと、Bow(バウ)

座礼はKneeling bow(ニーリング バウ)

立ち方では『平行立ち』を、Parallel stance(パラレル スタンス)

急所ですと『鳩尾』を、Solar plexus(ソーラープラクシス)

『手刀受け』では、Knife-hand block(ナイフハンド ブロック)

『逆突き』は、Reverse punch(リバース パンチ)

会話は無理でも単語くらいは覚えれそうなので、通勤のお供に丁度良さげです。

タブレットの中身が空手だらけになってきました。

2023年4月1日 (土)道場稽古48

いつもありがとうございます!

今日は暖かくてとても過ごしやすかったですね。

窓を開けると気持ち良い風が抜けていきます。

開始前、該当者に審査用紙を配布しました。

受審される方は来週の稽古までにご持参ください。

(いつもタイトな日程ですみません)

※審査は、形競技とは異なり上手く打つことを求められていません。

間違えず形を打つことは当然のことながら、立ち方や受け方の基本的な動作を正しく理解出来ているかを審査しています。

間違いがありますと、残念ながら不合格ということもあり得ます。

審査合格に向け、早連(自主連)・居残り稽古(マンツーマン)を申し出てください。

1・早連

2・ストレッチ

3・アジリティトレ

4・筋トレ / 体幹トレ

5・移動式基本

6・形

7・組手

【早連】

準備を整えていると早連組が到着したところで稽古始め!

今日も四の形の他に組手にも挑戦

全体稽古では新しいことを沢山学んでいきますが、この早連(居残り稽古)を有効に使ってください。

全体で数回合わせたあと、一人ずつ打つことに。

それぞれ異なる修正点を伝えていますので、意識して直せれば良いですね。

・技は引手で極める

・突きの位置

・常に肩幅で立つ

形のあとは組手です。

構え方のおさらいと前拳で突く『刻み突き』

奥手で突く『中段逆突き』でした。

【ストレッチ】

今日は神戸市大会に出場する生徒と試合形式のメニューを予定していたのでストレッチです。

股関節回り、肩甲骨回りを重点的に伸ばします。

生徒には詳しく説明しましたが、膝と足首の角度や親指の向きひとつ変えることで可動域が更に広がります。

これは覚えておいて損はないので忘れずにね。

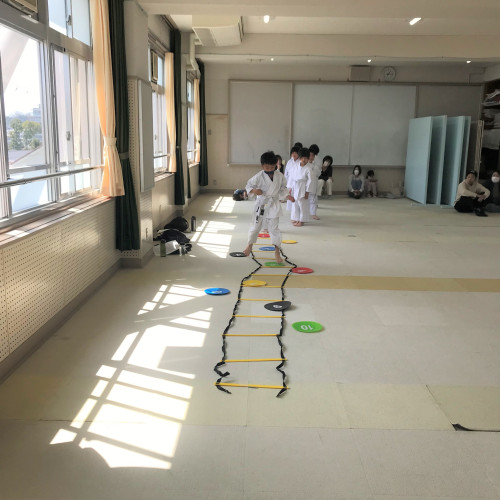

【アジリティトレーニング】

今日もラダーで動ける身体作りです。

少しメニューを追加し、シャッフル・ラテラル・スタックアウト

お話がしっかり聞けるようになってきている証拠でしょう。

足運びが正しく出来るようになってきています。

シャッフルで軽やかに駆け抜け

ラテラルで腸腰筋を鍛えます

スタックアウトで組手に必要なリズム感を養っています。

【筋トレ / 体幹トレ】

先週忘れていたスクワットを今日2回分頑張りました。

腹筋・背筋・腕立て伏せ・スクワット正面蹴りを合計330回です。

体幹は、バックプランク・V字プランク・サイドプランクで91分経過です。

大台100分までもう少し!

キレイな姿勢を意識して美しい形が打てるよう自分を追い込もう!

今日生徒に伝えましたが、頑張りは全て自分の身体に跳ね返ってきます。

ここ最近、稽古中の余計なおしゃべりも減り、懸命に努力する姿が伺えます。

そんな上級生の姿勢に入門したての生徒はついていきますので、これからも良いお手本となってほしいと思います。

【移動式基本】

久々の移動式基本。

正しい形を打つには、まず立ち方が理解出来ていないといけません。

長さ・幅・運足・タイミング拘るところがこれだけあります。(これだけじゃないよ)

基立ちを作って追い突きから始めます。

途中、膝を突き長さの確認です。

自分の基立ちを身体で知ってほしいと思います。

今日移動基本の中で伝えたことがこれ。

『技は下半身からの力を利用して突く』

運足から得られた力が腰に伝わり、最後腕に繋がります。

要するに、足 → 腰 → 手の順に力を連動させます。

腰についてはもう少し、上級になったら伝える予定の逆腰(ダブルツイスト)です。

やっちゃいけないのが、移動足の着地と同時に突きを極めること。

かなり丁寧に説明したのでお分かりいただけたかと思います。

ゆり空手もほんの少し深いところに入ってきましたね。

あと、糸東流はすり足ですのでお忘れなく。

床をドンっ!と踏み鳴らすのはNGです。

正解は、移動足が着地したあと、ほんの少し遅れて突きが出ます。

次、四股立ちの移動です。

これも足の運び方を説明しました。

移動足は、前足にぶつけるように縦に運び、足がぶつかる瞬間に向きを変えます。

気をつけるポイントは頭が上下動しないこと。

自分に負けて膝を緩めると頭が高く浮いてしまうのでこれはNGです。

今日のところはここまで。

正しく移動が出来るようになったら、技を出しての移動に移ります。

【形】

全員で四の形を数回だけ合わせます。

これまで口を酸っぱくして呪文のように、形における注意点を唱えていますのでサクサク進みます。

とても良い傾向です。

次、試合形式に入ることに。

神戸市大会まで今日を含めて稽古回数は5回。

北区大会では7回しかありません。

また審査会まで4回です。

せっかく挑戦するからにはベストを尽くしてもらいたいと思いますし、私も全力でサポートします。

今日は試合形式で、入退場の所作から礼まで皆で練習です。

何度も何度もやったので大丈夫だと思いますが、形を打つ前に所作を忘れてしまうとパニクッて本来の力を発揮出来なくなりますので、自宅で通し稽古しておいてください。

形だけの練習から入退場までね。

神戸市に挑戦する貪欲な生徒が、もう一回!と名乗りを上げます!

これ位ガツガツ来てくれると嬉しくなりますね!

今日の注意点をまとめておきますので、次回以降活かしてください。

・第一挙動と一番最後の挙動を特に大切に

・目線は前

・背筋をピンっ!

・立ち方を丁寧に

・技を極める

【組手】

まずはフットワークから。

これが出来ないと組手が始まりませんので。

動きの中からブザーに合わせ刻み突き!

その後、中段逆突きに続きます。

中段逆突きは、真半身のまま相手の足と足の間を目掛けて、自分の前足を侵攻させ突きを放つ瞬間おへそを正面に向けるのがポイント!

次はペアとなり中段の差し合い!

ポイントは、相手に効かすほどの強さは必要なく、道着一枚をかする程度でオッケー。

何よりも、ブザーが鳴った瞬間相手よりも速く!

組手は反応力が高い人ほどポイントを獲る確率が高まります。

今日この後、神戸市組と実際に試合形式の中から、

間合い、駆け引き、技を出すタイミングを伝えるつもりでしたが、開始早々突然の腰痛に襲われまともに動けませんでした、、

次週体調万全で、生徒とともに汗を流したいと思います!

自分の今出せる精一杯の技術を、思いっきりぶつけてきてほしいと思います!

2023年3月25日 (土)道場稽古47

いつもありがとうございます!

今日は、ゆり空手がスタートして初年度最後の稽古日でした!

全員揃ったところで記念写真!

どう指導すれば心身が鍛えられるか

どうすれば技が身につくか

どんな教室になれば喜んでいただけるか

多くの方に知ってもらうには何が必要か

そんな事ばかり考えながらこの一年突っ走ってきました。

来週から二年目を迎えますが初年度同様に、ブレずにやり続けたいと思います。

さて昨日、館長から審査用紙が届きました。

4月の審査に向けて一回いっかいの稽古、一つひとつの技に気持ちを込めて真剣に頑張ってもらいたいと思います。

0:早連

1:アジリティトレーニング

2:筋トレ / 体幹トレ

3:固定式基本

4:形

5:組手

6:居残り稽古

【早連】

今日もひたすら四の形!

回る順番を覚えて来ましたね!順調に来ているのではないでしょうか。

今日は、ほんの少し注文をつけました。

『スタートは右足を一足分前に出して回る』

私自身、開始前の30分はガッツリ指導に当たれる貴重な時間です。

開設から1年の道場ですが、開設当初のことを思い出させてくれます。

新入会生と触れ合うことで、いつでもあの時のフレッシュな気持ちが蘇ってきます。

【アジリティトレーニング】

シャッフルで軽やかに身体を動かします。

ドタドタと身体が重たそうな生徒もいてますが、足の裏全体をつけず爪先立ちで素早く!

動ける身体作りとボディバランスが目的です。

軽やかに駆け抜けれるようなら、後ろ向きにも挑戦!

【筋トレ / 体幹トレ】

おっと、スクワット正面蹴りを忘れていましたので来週20回しよう(忘れてたら声かけてね)

筋トレは各320回。

体幹はバックプランク・V字プランク・2ポイントプランクで88分経過。

粘れるようになってきたのはホントに力がついてきた証拠。

まさに ”継続は力なり” です。

これからの形が非常に楽しみですね。

”最後の敵はいつも自分自身”

【固定式基本】

・引き手

・突き

・中段横受け

・上段揚げ受け

・下段払い

・左右正面蹴り

・前屈立ち(上段突き / 中段逆突き)

・四股立ち突き

ドッシリ(安定)した下半身を作るにはキツい立ち方で、手を抜かず頑張れば自然と力がつきます。

基本は地味でしんどい稽古ですが、上達したければ絶対に避けて通れません。

頑張り切れる生徒が増えてきています。

今後、個々の目標が明確になってきだしたら眼の色が変わってくるんだと思います。

神戸市・北区大会を経た生徒の変化に多いに期待です。

そのためには大会で入賞させてあげれるよう、私も真剣に頑張ります。

【形】

前回同様、形を打つ前の段階からしっかり稽古します。

しっかり雰囲気が出せるよう、拘っています。

・結び立ち

・立礼の角度

・目線

・表情

・発声

形を打つ時に大事にしてほしい部分を書いておきます。

1:正しい立ち方

2:美しい姿勢

3:軸

4:準備の速さ

5:技の一致

1:正しい立ち方

基立ちと前屈立ちの違いです。

2つの立ち方が区別出来ていない生徒がいます。

これは意識ひとつです。

また大半は必要以上に前屈を長く取るパターン。

正しくは、基立ちから足一足分だけ長くです。

この立ち方は、今後覚えていく全ての形に出て来ますのでいつでも一発で正しく立てるようにしてください。

2:美しい姿勢

猫背にならず、肩甲骨を寄せる意識を持つように。

顎も浮かさず自然な感じを心がけて。

3:軸

形を打つ時、気をつけてもらいたいことは "軸”

一部例外はありますが、軸は中心に置きます。

今自分の軸がどこにあるか、移動基本や形を打ちながら意識してみると良いでしょう。

軸は前足付け根に乗せます。

4:準備の速さ

軸の次に意識することは "準備の速さ”

ここは固定式基本で何度も言っていますので、形で活かしてほしい部分です。

準備が遅いと ”もっさり” とした形になります。

形は "パリっ” とした形が理想です。

5:技の一致

パリッとした形を打ちたければ、手技・引き手・軸足の張りを一致させてみよう。

一致させる度に心の中でスパーーンって言ってみると良いかも。

このあたりの指導に入りつつあります。

全員で四の形を合わせ、十二の形・平安二段でした。

審査では四の形・十二の形を打ちますので、緊張して順番間違えないようね。

【組手】

距離の確認です。

フットワークは相手との距離によって変わります。

突きが届く距離まで接近すれば、すり足でいつでも突きが出せる状態にして狙いを定め、

距離に余裕がある時は、バスケットボールをバウンドさせるように沈みながらフットワークを取ります。

今日はこの2つの距離から技を出す練習でした。

ブザーが鳴れば素早く技が出せる瞬発力が必要です。

ラダーで得た敏捷性が特に必要です。

中段突きの入り方(コツ)を掴んできた生徒がチラホラ出始めてきました。

上体が前に突っ込まず、軸は中心を保つ意識で、低く・深くです。

突きは突くだけでなく、引き手を取るところまでが突きです。

速く突いて速く引くようにね。

【居残り稽古】

ラダーをリクエストした女子生徒が1名。

大会に向け、平安二段をリクエストした男子生徒が1名。

猫足立ちをじっくり時間をかけて修正です。

ポイントは伝えましたので後は本人の意識ひとつ。

上記の形稽古であげた項目をマンツーマンで修正し、技の一致性を移動基本で整えました。

後半打った形は随分良くなってきたと思います。

来週以降、引き続き頑張ってもらいたいと思います。

せっかくなので、近くにいた4人に声をかけ平安二段。

一人ひとりチェックです。

それぞれに異なる修正点を伝えましたので、居残り稽古は上達する絶好のチャンスです。

もっと貪欲に活用してもらえたらと思います。

※これから、集合はキビキビと駆け足でお願いします。

道場のルールを一個追加しました。

2023年3月19日(日) 第3回心武館特別練習会 @垂水水産会館

いつもありがとうございます!

3度目の特連ですが、時期的に学校が使えなくなり探しまくって今日の場所に落ち着きました。

4月上旬にグリーンアリーナで県予選がありますのでこの日を見送る訳にはいきません。

特連に出席する生徒の大部分が県予選に照準を合わせています。

何とか開催場所を準備出来ましたが、残念ながら会場が思った以上に狭く保護者の方にはご退出いただくことに。

わざわざ遠くから、お子さんの頑張る姿を応援したかったことと思いますが、ここは心を鬼にして退出して頂きました。

少し肌寒く感じる館内に、床はピータイルかなり冷え込みます、、

1日中裸足でしたので、頭痛はするは吐き気はするはで完全に体調を崩してしまいました、、、

前回は組手だったので、今回は形!

組手好きの選手も皆で基本と形!(最後は組手もしたよ)

さて、ゆり道場からは開催日が変わったことも影響して一名参加でした。

今回はドタバタでしたスミマセン。

さて本日のメニューです。

1:柔軟体操

2:ウォーミングアップ

3:移動式基本

4:形1

5:組手

6:形2

7:筋トレ

【柔軟体操】

閉足立ちから順に始まる柔軟体操からスタート!

道場ではあまりやってませんでしたが、ゆり生に覚えてもらい引き継いでいこうかな。

人前に立つ練習にも丁度良いですね。

各道場の先生によってストレッチにも特徴がありますので、これも特連の良いところ。

2ポイントプランクで体幹も少しだけ行ってました。

【ウォーミングアップ】

組手構えによるフットワーク・バックステップ・超絶に細かいフットワーク・

あとなんだったっけ?ラダーはありませんが、シャッフルやらなんやら5種類くらいだったでしょうか?

【移動式基本】

帯毎に分けて移動式基本です。

これは形を頑張りたい生徒には、絶対に必要な稽古です。

立ち方が定まらないとカッコ良い形は打てません。

何度移動しても同じ幅・長さでなくてはいけません。

ここに着眼点を置き稽古しますが、上級生はこれにプラスして

軸の位置・運足スピード・手技のキレ・着地した後の極めも求められます。(これだけじゃないよ)

【形】

生徒が希望する形に分かれます。

・十二の形

・平安二段

・平安三段

・平安五段

・バッサイ大

・セイエンチン

今回はいつにも増して指導者の数が多く、きめ細かく指導を受けることが出来たのでないでしょうか。

今回の私の担当は平安五段組。

何人いたでしょうか。15名程度かな。

平安五段をさらに2グループに分け、私は緑(茶)帯6名をひとりで担当。

さすがです。大会直前とあり、気合とやる気MAXです。

目の色が違いますね。本気で上達したい気持ちが伝わってきます。

こうなると私も気合が入ります。

本気で向かってくる生徒には本気でぶつかります。

ざっと1時間くらいだったかな。

自分の持っているもの全てをぶつけました。

教範DVDの内容を忠実に指導しましたので間違いはありません。

競技に向けた色付けにも少々触れましたが、各道場で指導を受けている先生の仰る内容と異なると混乱の元となるかもですが、

今日の指導で良いと感じたものを取捨選択してくれたらそれで結構です。

・猫足立ち

・交差立ち

・上足底の使い方

・脇構え 腰の入れ方

・次の立ち方の入り方

・上段交差受け 手首の角度

・浮足立ち 交差受けの入り方

・交差立ちから前屈立ちのへの入り方

・後屈立ちから基立ちの作り方

・後屈立ちのスピードのつけ方

さて、ゆり生の形稽古は残念ながら見学出来ませんでしたが、形稽古の終盤にグループ毎に今日学んだ形を披露する機会がありました。

写真か動画で迷いましたが、動画を撮影することに。

このブログで動画をアップする事が出来るようですが、いまだ上手くいったことがありませんのでインスタに。

普段と違う場所・先生から学ぶことができ良い経験をまたひとつ積めたことと思います。

撮影していて気になったことがあるので、次の道場稽古で修正していこう!

【組手】

ここから組手好きな生徒もいることもあり、どちらか自由に選べることに。

レベルに応じたメニューを用意し初級コースは指導者が台となり打ち込み。

順番が回ってきたら、自分の技を受けてくれる人に対し一礼。

打ち終わったら、もうひとつ一礼。

組手の稽古は決して一人では出来ませんので、先生でも仲間でも技を受けてくれる人には必ず ”礼” を心がけてください。

他の道場では行ってなくても、ゆり生は必ず行ってください。

刻み突き・中段逆突き・ワンツー

フリーでは覚えたての刻み蹴り出してましたね!

【形2】

組手に指導者が集中していたこともあり、私は形の方に。

おっと、出身道場の生徒の軍団を発見。

一人またひとり寄って来てくれます。

なかなか稽古をともにすることもありませんので、短い時間でしたが形を観ることに。

県予選に向け、平安二段を懸命に頑張る生徒でした。

時間の都合で平安五段とセイエンチンまで回る事が出来ませんでした。

また次の機会に!

【筋トレ】

腹筋・背筋・腕立て伏せを各10回。

余裕でしたね。