ブログ

2023年2月18日 (土)道場稽古42

こんにちは!

今年に入り新入門の生徒も続き、開設1年足らずで12名と賑やかに稽古させてもらっています。

新入門の生徒向けに、最近取り入れた早出稽古の効果も出だして、この後の全体稽古にスムーズに入っていけるまでに成長しています。

主に礼儀作法と固定式基本です。今日も少し早めに道場入りした生徒も混ざり良い雰囲気です。

現在の生徒の割り合いは御覧の通りです。

【男子】10名

幼児:2名 1年生:3名 2年生:5名

【女子】 2名

幼児:2名

学校の体育館なので充分なスペースがありますし、午後から4時間使えますので2部練習にも柔軟に対応出来ます。

引き続き生徒を募集していますので、伝統空手に興味をお持ちの方がおられましたらご連絡をお待ちしています。

体験・見学をされ雰囲気を感じてみてはいかがでしょうか。

1・サーキットトレ

2・筋トレ / 体幹トレ

3・固定式基本

4・形

5・組手

6・居残り稽古(組手)

【サーキットトレーニング】

久々のサーキットです。

過去のブログを振り返ると、最後にやったのは桜の宮小学校に移りたての頃でした。

目的はこんな感じ。

・ラダー:シャッフルと2イン2アウトで敏捷性UP

・ハードル :ラテラルで腸腰筋を鍛え、股関節回りの柔軟性UP

・マーカー:組手構えでジグザグに走り抜けることで、ボディバランスUP

楽しいですね!

楽しく稽古することは何より大事ですが、正しいフォームを意識しないと効果が薄れてしまうので、よく聞いて・よく見て稽古しよう。

ラダーはつま先立ちとなり、スピードを出すこと。

ハードル(ラテラル)は横向きになり、「腕を大きく振り 足は膝を高く」です。

マーカーはジグザグに速く抜ければオッケー、スイッチしながらの方が速ければそうしても構いません。

【筋トレ / 体幹トレ】

腹筋・背筋・腕立て伏せ・スクワット正面蹴り

パワーは形競技にも無縁ではありません。迫力のある突きの源は力強さです。

猫背のように姿勢が悪いと形では不利ですので、背筋で姿勢を正し、

スクワットで下半身強化に繋げています。

今日で270回目です。

今日の体幹はプランク・V字プランク・サイドプランクでした。

今日も言いましたが、力がつくのはプルプルしだしてから。

辛い時間帯から踏ん張れる人になってほしいところ。

こればかりは本人の気持ちの部分です。

あと、無意識だと思いますが頑張ってると思いこんでいる生徒もいてますが、正しいフォームでやってれば1分間はもの凄く長く感じるし、しんどいです。

話し声が出てるようではきっと追い込めてません。

まずは昨日(先週)の自分に勝つよう心掛けてください。

(体幹だけじゃないよ、全てにおいてね)

73分経過。

【固定式基本】

今日はいつもより少しだけ強めに。

生徒には伝えましたが、空手を上手になりたければ基本は避けて通れません。

基本に沿った正しい立ち方や技が寝ていても出来るくらいじゃないといけません。

これまでは、さあここから!ってところでお終いにしていましたが、開設スタートと同時に入門した生徒は1年経つこともありますので強度を上げました。

・引き手

・突き

・中段横受け

・上段揚げ受け

・下段払い

・正面蹴り

・前屈立ち(上段突き・中段逆突き)

・四股立ち突き

膝を軽く曲げ、平行立ちとなり母指球に重心を乗せます。

技のスピードを高める方法は、脱力することと引き手のスピードを上げることです。

いつもどおり固定式基本を進め、次は左前屈立ちを取ります。

左上段突きをほんの少し半身を取り顎の高さに突き、次の号令で中段逆突き。

これは右腰を正面にぶつける事で腰のキレを生む稽古です。

途中屈伸を入れながらひたすら続けます。これも真剣にやればしんどい稽古です。

キレを生みながら足腰も鍛えています。

四股立ち突き

過去にも取り入れていましたが、今日はとても多くこなしました。

糸東流の四股立ちをまずしっかり覚えること。

・足首の向き(45度)

・腰の落とし具合(鼠径部と膝が緩やかな角度に)

・幅(膝頭と足首が縦一直線)(基立ちから拳3つ分)

・肩甲骨の意識(猫背にならない)

・上体(前傾せず壁に背中をつける感じ)

自分に負けずしんどい基本稽古に本気で向き合ってほしいと思います。

以前はブーブー文句でてましたが、今日は歯を食いしばって頑張っていたと思います。

四股立ちで強い足腰を鍛えよう!

【形】

四の形・十二の形・平安二段

四・十二で移動スピードと転身を毎回確認しています。

この2つの形で身体の使い方を覚え、基本形に繋げていきます。

平安二段では、最後の四股立ちの入り方を入念に指導。

気合の突きの後の入り方です。

コツは基立ちから四股立ちの高さにスッと落とし転身します。

4回四股立ちが続きますが、

1回目と2回目

3回目と4回目

の四股立ち移動のコツも稽古しました。

更にスピードを上げるコツは進行方向に前膝を抜くとともに移動足を同時に寄せて一気に追い抜くこと。

試合に向けた部分練習の要素が高くなってきました。

5月の大会に向けて平安二段を打ちこもう!(4月の審査もあるよ)

【組手】

前回はお休みの生徒が多く同じ稽古メニューです。

「間合い」と「反応」です。

黄信号の間合いで、出入りします。

注意点は出入りのスピード、素早くタッチして素早く戻ります。

近づいてのんびりしていると、攻撃を食らってしまうので機敏に動く意識を持たなければいけません。

これから組手の対人稽古を増やしていきますので、相手の攻撃の間合いを外せるようになろう!

出入りから刻み突きを出しますが技は突いて終わりではなく、引き手を取って成立します。

つまりこうです。

突く

↓

突いた手を引く

↓

スイッチ

↓

バックステップ

(ここまでが突き)

間合い(距離)を図り刻み突きを出す稽古でした。

もうひとつ。

反応の練習です。

組手は相手の動きだしに反応して、防御(間合いを切る)したり技(カウンター)を出します。

反応出来なかったら、相手に技を極められてしまいますので反応しなければいけません。

ラダーやアジリティトレで敏捷性を高めていますが、ここに繋がります。

私が台となり、一人ずつ中段カウンターです。

対戦相手が前に動きだしたタイミングで、素早く潜る練習。

いわゆる「後の先」

相手が反応出来ないスピードで技を極めることを「先の先」

相手の動きだしに反応して先に技を極めることを「後の先」

と呼びます。

今日はこの2つを稽古しました。

かなり組手競技に近い稽古です。

この感覚が掴めると組手が楽しくなること間違いなし!

形と比べ組手は自由度が高いので、エネルギーが爆発寸前の男の子向けかな。

【居残り稽古】

事前にリクエストがあった組手を行いました。

2人の生徒とみっちり30分程度でしょうか。

ブザーに合わせ刻み突き・中段逆突きです。

ピンポイントでそれぞれ癖を修正しながら、数をこなします。

動きが良くなってきたところで、お互い向かい合って刻み突き(中段逆突き)をだし合います。

2人は、1年前の道場開設から通ってくれている生徒です。

真っ白な状態で入門した生徒がここまで成長してくれて指導している私は感激です。

せっかくなので、まだ道場で教えていない技をひとつ。

上段逆突きです。

挙動を2つに分けじっくり練習しています。まだまだこれからですが、自分の技になるまで稽古を重ねてほしいと思います。

組手で優位に立つには、

①技の引き出しが多い

②相手に考える時間を増やす

この2つがあれば勝つ確率が高まります。

①は技のバリエーションが豊富だと相手は何が来るか分かりません。

単発の技から連打、蹴りです。生徒の習熟度に合わせ増やしていきます。

同じ指摘を受けているうちは、出来るまで繰り返します。

もっといろんなことを覚えたいなら、同じ指摘を受けないよう自宅で反復練習をしてほしいと思います。(形・組手・基本)

②は、単調なリズムの中から技を機械的に出すだけでは試合中、相手は慣れてきて出す技に反応出来るようになります。

パッと動いたりピタッと止まる事でリズムを変えたり、

突然スピードが変わったり(緩急)、

スイッチしたり、

手や足のフェイントがあったり、

前後左右にフットワークしたり、

斜めから攻撃に入ったりすることで、

相手は考えることがいっぱいになり次第に反応が遅れます。

組手競技は、

反射神経が高いこと(反応力)

相手が嫌がることが出来る(駆け引き・リズム感)

これに尽きるのではないでしょうか。

来週も居残り稽古を申し込まれています。

次は、緩急や前後左右のフットワークを教えたいと思います。

※たくさん写真を撮っていただき感謝しています。

いつもありがとうございます!

佐久本嗣男 サマーキャンプ in 志賀高原 「アーナン + パイクー ・ ヘイクー」”ヘイクー”

こんにちは!

佐久本先生と豊見城先生の劉衛流セミナーの模様をDVD化しており今回は兄弟形のヘイクーをシェアします。

第1挙動

上段・下段の2連突き。

狙う位置は「人中」・「金的」です。45°で突くように。

一太刀あびる覚悟で懐に入ります。

第4挙動

3時方向に四股立ちとなり右手で上段受け(左突き同時)

上段受けは何と、肘を直角です。(アルファベットの"L”)

一般的な揚げ受けは手首と肘は45°ですので、これも糸東流では見慣れない受け方です。

パイクーの流し受けは、糸東流の掛け手受けのように相手の手首を掴むようにしますが、ヘイクーの上段受けは拳を握りL型に受けます。

第5挙動

ここも同じL型で上段受け

受けから突きを左右4回前進しながら繰り返しますが、ヘイクーで一番苦労した挙動です。

上段受けした手で間髪入れずに突きを入れますが、佐久本先生は”電光石火”の如くと表現しています。

※パーチューで気合を入れる挙動も”電光石火”と表現されています。

第7挙動

相手の上段突きを左手で流し受けし、自分の右肘を支点にして相手の腕に押し当て引き込みます。

分解を観ましたが、かなり危険なことやってます。

第9挙動

パイクーと比べひと挙動増えます。

鷲掴み → 上げ突き → 正面蹴り → 掌底当て

第11挙動

気合の挙動です。

糸東流の猫足立ちに似た「弁足立ち」となり相手を放り投げます。

四股立ちとなり合わせ突き → 足払い → 下段払い受け

これを正面・後ろ正面に繰り返します。

足払いの分解では、相手が蹴ってきたところを掬い持ち上げています。

※弁足立ちは、剛柔流ではセーパイで出て来ますね。

第14挙動

暗夜の位から、上段揚げ受けと正面蹴りを同時に行い、合わせ突き → 左手でかけ受けしつつ右猿臂(少し前進)

第16挙動

ヘイクーでも最後前屈立ちとなり、天地の位で終わります。

とても短い形ですが、ヘイクーが一番手こずっていたことを覚えています。

※正月休みにこのブログを書いてます。

2023年初稽古はヘイクーでした。

2023年2月12日(日) 第2回心武館特別練習会 @西舞子小学校

こんにちは!

2回目の特連が西舞子小学校で開催されました。

前回の特連で記念写真を撮る予定でしたが、お休み続出だったので今日撮影することになりました。

本部のホームページにアップされると思いますので良かったらそちらもご覧ください。

↓ ↓ ↓

神戸・舞子・明石・空手道場心武館・谷派空手道 (sakura.ne.jp)

今日は全員で組手デーです。

ケガしないよう、念入りに柔軟体操とストレッチします。

ストレッチひとつにしても、他道場のストレッチですので私も新鮮に感じます。

前で見本を見せながら・説明しながら、今どこを伸ばしているか伸びてるのを感じながら伸ばします。

声掛けひとつで意識が芽生えますので、言葉は大事だと改めて感じました。

ストレッチの後は、全員で元気良くサーキットトレーニングです。

なにやったでしょう。

ジョグ・ジャンプ・アンクルジャンプ・フットワーク・後ろ足の寄せ・バックステップ・前足の引き付け・刻み突き・2本・5本・10本

あたりでしょうか。

慣れている生徒にとってはアップ程度ですが、ゆりの生徒にとってはこの時点で普段の何倍もキツかったかも。

マスクで息苦しいけど、良い意味で捉えれば心肺機能アップです。

空手道は形と組手両方やってこそですので、しんどい時こそ自ら大声で元気だすようにね。

十分に身体を温めたら、学年毎に分かれて打ち込み!

今日の私は組手道着!超やる気マンマン、インナーまで着込んでいたので全身から汗がだくだくです。

最高に気持ちが良いですね!

今日の打ち込みで教えた技は突きから蹴りのコンビネーション、3連打、フェイントの上段回し蹴りだったでしょうか。

ゆりの生徒とは、前日の稽古で学んだ間合いの取り方をおさらいです。

良い技が出せるようになっているので後は距離かな。青信号じゃなく黄信号で駆け引き。途中から気づきましたね。

組手の稽古は決して一人では出来ませんので感謝の気持ちを込めて、打ち込み前に礼・終わったら礼を忘れずにね。

これから道場で指導していきます。

どれ位やったでしょうか。

ここから、形・組手に分かれて稽古することに。

ゆりの生徒は引き続き組手に挑戦していました。

私は形組でしたので、残念ながらここでお別れ。

終わった後の充実感溢れる笑顔が見れましたので、良い稽古が出来たのではないでしょうか。

次会った時どんな稽古だったか内容を教えてね。

備忘録に私の指導内容を記しておきます。

一般の方と平安初段・二段・五段を80分程度だったでしょうか。

お伝えしたことは、

・立礼

・拳の握り方

・猫足立ちの作り方

・移動スピードの上げ方

・開手交差受けの角度

・中心軸の置き方

・上足底の使い方

・残心の取り方

・前屈立ちと後屈立ちの違い

・四股立ちの移動方法

・転身方法

第3回特連は3月19日 垂水水産会館に変更しています。

全員で形!

2023年2月11日 (土)道場稽古41

こんにちは!

先週と比べあまり寒さは感じませんでしたが、暖房MAXでお出迎え。

少し早めに道場入りして入会したばかりの生徒とともに基本稽古をしていますと、早出組が表れました!

嬉しいですねやる気の塊です。

一緒に合流して軽く汗を流したあとは、平安初段をチェック。

その時感じたことを説明し、部分練習に移ります。

猫足立ちの軸と手刀受けの細かい部分を指導です。

結果、技を出すスピードが以前と比べ上がりました。

コツは準備の時間を出来るだけ短くすること。

手刀受けは2挙動で技を出しますが、1挙動目を出来る限り早く出すことと、半身で極めること。

あと、親指の第一関節を曲げること。

意識高く稽古に励んでくれますので、すぐコツを掴みます。

良い感じの自主連だったのではないでしょうか。

短い時間でも集中していますので、成長を感じます。

早出は新入会の生徒中心に時間を割きますので、自主練の位置づけが強めですがチラチラ観ていますので来てくれると嬉しいです。

(新入会生徒の早出が落ち着きましたら、ガッツリ向き合います。12時30分頃には居てますよ)

おっと、免状授与からスタートでした。

初めての審査挑戦、初めての免状です。

とても嬉しかったことと思います。今日のこの気持ちをいつまでも忘れず黒帯目指して頑張ってほしいと思います!

1・神経系トレ

2・脳トレ

3・筋トレ / 体幹トレ

4・固定式基本

5・形

6・組手

【神経系トレ】

今日もラダーで身体を温めます。

シャッフルに似た2イン2アウト。

違いを説明し2種類頑張ります。

稽古前に遊ばず(おしゃべりせず)集中して説明を聞くように伝えていましたので、2つの違いを理解出来たようです。

良い感じで駆け抜けていきます。

1月から種類を増やさず続けていましたので、気分転換にひとつ追加。「スタックアウト」です。

ラダートレでリズム感がついてきましたので、ぎこちなさも少なくスッと入ってこれるようになってきました。

簡単に説明するとパーチョキ。

簡単そうなので、少しずつリクエストを加え難易度を上げていきます。

チョキの足を左右入れ替えたり、

チョキの足を片足ずつ折りたたんだり、

チョキの足を逆の手でタッチしたり、、

運動神経が明らかに上がってきていますね。

この調子です。

プレ期に覚えた運動は忘れることはありませんので、私の知っていることはひとつ残らず伝えていきたいと思います。

【脳トレ】

皆で横一列となりグーパー。

途中手足をバラして脳トレです。

スムーズに出来る生徒が増えて来ました。これも繰り返し行う事で出来るようになるはずです。

【筋トレ / 体幹トレ】

スクワットの姿勢に拘り筋トレも各260回です。

空手の突きは下半身からの力を拳に乗せます。

イメージは下半身(足) → 腰 → 突き(手)

手だけで突いても威力がありませんし、どこか薄っぺらです。

下半身(と肩甲骨)の力を突きに乗せます。

それくらい下半身は大事だということ。形を頑張りたい生徒は下半身強化は必要不可欠。

色帯になってくると、四股立ちの移動基本やチューブなんかも入ってきますよ。

体幹トレは、プランク1分・V字プランク1分・バックフルアップ1分です。

強烈にキツいV字プランク。

生まれたばかりの馬の赤ちゃんのようにプルプル震えている生徒も。

それだけ真剣に頑張ってる証拠ですね。

70分経過。

【固定式基本】

今日も生徒に前に立ってもらい基本稽古です。

とても集中出来ています。

短い回数でバシッと決めてくれました。

平行立ちとなり、膝を少し緩めます。(答えてくれた生徒がいてました)

もうひとつの注意点は母指球に重心を載せること。

これで安定感が増します。

突き・中段横受け・上段揚げ受け・下段払い受け・左右正面蹴り。

変わらずずっと続けていますので、みんな上手くなってきています。

今日のアドバイス:

【技は引き手で極める】

【正面蹴りはつま先を起こす】

【正面蹴りは上足底で蹴る】

【形】

四の形・十二の形・平安二段です。

受けから突きに移る際、軸足を前方へ速く動かすだけで形の雰囲気がガラッと変わります。

形に必要な要素の中に、キレと極め、パワーがあります。

キレとは動き出しの速さのこと。

手技のスピード(今日の自主練ね)の他に、運足の速さも含まれます。

この運足が抜群に速い生徒を発見。これには驚きました。移動足に不要な力感がありません。

せっかくなので、みんなの前でお手本を披露してもらいました。

人の良い部分はしっかり真似しよう!

動き出し(初動)の速さでキレをだし、ビタっと止まることで極めをつくります。

素早く動いて、ビタっと止まる。極めの瞬間、手や足がビヨ~ンとならないようにね。

これが出来る生徒を育てたいな。

今日のアドバイス:

【四股立ち移動は頭の高さを変えずに】

【極めの瞬間、軸足の膝頭を真下に向ける】

【軸足つま先の角度は30度】

良い感じになってきたなー

【組手】

今日のテーマは、距離を測り突きを極める。

信号の色に例えて説明です。

これは組手をする上でとても大事なお話。

100%MAXで聴いてもらいました。

全員低学年の生徒なので、分かり易く信号の色で説明です。

・お互いの拳サポが触れ合う距離:赤信号(とても危険な距離)

・前拳と前足だけ1歩踏み込めば、相手の拳サポにタッチ出来る距離:黄信号

・前拳と前足だけ1歩踏み込んでも、相手の拳サポに届かない距離:青信号

【勘所】

動かすのは、前拳と前足だけ。後ろ足も前に動かすと相手との距離が詰まるので技をもらってしまいます。

前拳で接近(駆け引き)しますが身体の軸はそのままなので、相手との距離は実はそのまま。

これを間違ってしまうと失点に繋がります。

私たちの空手は「黄信号」で組手します。

黄信号の中から、駆け引きし技を極めます。

実際にペアとなり、駆け引きの中から刻み突きを出す練習を30分間行いました。

繰り返し行うことで、後半段々と出来るようになってきました。

跳びこむタイミングを身体で理解してきたのでしょう。

これも神経系トレ(脳トレ)の効果かと思います。

フットワークは、前 → 後ろ → 前 → 後ろ → 前・前(刻み突き)!

間合いの出入りから放つ刻み突き。

スイッチしながら引き手を取ってバックステップ。

ここでも、キラッと光るセンス溢れる生徒を発見。

皆の前でお手本を披露してもらいました。

垂水区大会では、突き手が短く(チョン突き)ポイントを獲れませんでしたが、今日の突きなら大丈夫。

1年足らずで立派な刻み突きです。

稽古を重ねる度に成長していく生徒と真剣に空手していると、嬉しくて楽しくて可愛くてたまりません!

今日の入り方は、試合で使えますので忘れないように引き続き頑張ろう!

※北区大会の申し込みがありました。来週防具を持参しますのでサイズ合わせします!

※私が撮影した分をインスタに、頂いた写真をブログ用に使わせて頂きました。いつもありがとうございます。

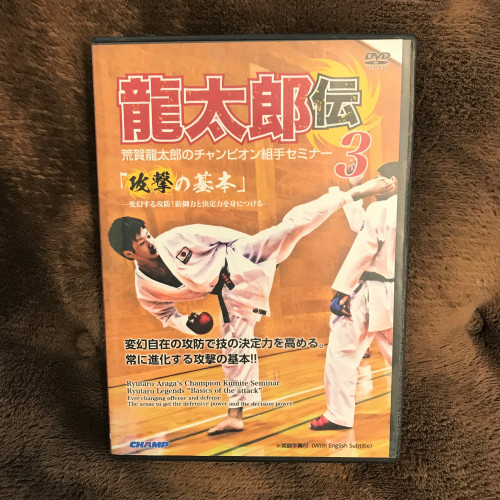

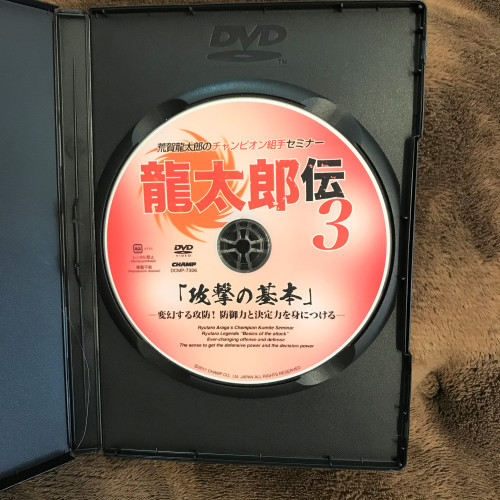

荒賀龍太郎のチャンピオン組手セミナー3 龍太郎伝 「攻撃の基本」-変幻する攻防!防御力と決定力を身につける- 5/5

こんにちは!

荒賀龍太郎のチャンピオン組手セミナー3 いよいよ最終回です。

17・ダッキングしながら瞬時に転換する攻撃技

18・ダッキングする相手をコントロールする技

19・セミナーのまとめ

20・質問タイム

21・龍太郎先生からのメッセージ

【ダッキングしながら瞬時に転換する攻撃技】

今の空手競技ではダッキングやスウェーは出来て当たり前です。

ダッキングしてくる相手にどう攻撃をするか考えていると思いますが、ダッキングをフェイントとして使いながら攻撃することも出来ます。

上体を柔らかく使ってダッキングしながら瞬時に攻撃をしかけていけるようにすると、ワンテンポずれた入り方が出来るので相手はふいを突かれ返しづらくなります。

大きなフェイントをすれば相手は固まってしまったり目で追ってしまいます。

目で追わせれば、その後の反応が遅れますので技が極まりやすくなります。

ダッキングを上手いこと使いながら攻撃技に繋げられるようにすることです。

この練習をしていれば、自分がコーナーに詰まった時も活用出来ます。

ただ単に、

・来た技にダッキング

・攻撃後、相手の返しをダッキング

だけでなく、ダッキングをフェイントとして入る方法を紹介してくれていました。

間合いをはかりながら上体を左右に振って、仕掛けてくるのは海外選手に良く見られますね。

如何に相手にやりにくさを感じさせるかが、勝率を上げるポイントになりますので引き出しは一つでも多いに越したことはありませんね。

【ダッキングする相手をコントロールする技】

相手がダッキングしてくる!と分かっている場合です。

まず低めを突いていかなければいけません。

そしてダッキングされたら、相手の足を刈る技も使えます。(小学生は反則ですが)

いろんなパターンを紹介されています。

1・ダッキングされたら上から相手を落として押える

押えられると、相手は自分の力で起き上がれません。ということは自分のタイミングで相手を起こす事が出来ますので、技を極めれる確率が高まります。

2・ダッキングしてきた相手の背後に回って逆の足で蹴る

流れの中で背後に周ります。

ダッキングを狙う選手は相手の前足を嫌います。

フェイントで前足を見せておいて相手が居ついたところを低めを狙って突きます。

ポイントは前足でプレッシャーをかけ続け、相手にダッキングせざるを得なくします。(そういう体勢に持っていく)

他にも、コーナーに詰めた場合 前足でプレッシャーをかけ、相手をわざと逃がして攻撃します。

自分のお腹側に逃げたら逆上・回し蹴り・後ろ回し蹴り

自分の背中側に逃げたら刻み突き・刻み蹴り

これはセオリーですね。

相手をコーナーのギリギリまで詰めた時は、時間を考えて場外に出すか、前に引き出すかします。

状況によって戦い方を考えると言います。

荒賀先生はパターン練習と呼んでいます。

とっさに技が出せるようにするには、相手に自由に逃げてもらい自分は出す技を限定し、ひたすら練習を繰り返すことで身体に染み込ませているようです。

プレッシャーをかけた後、突きで極める、蹴りで極める、足払いをする等ダッキングのパターン練習でバリエーションを作ります。

相手を引き込んで裏回し蹴りを狙う選手を多く見受けられますが、対処方法を紹介されています。

突っ込むとやられるので、切り返して攻撃します。

出させたところを、両手でブロックしながら蹴ってました。

カウンター狙いの戦術を取る選手には「技を出させる」ことが重要です。

試合中間合いギリギリでせめぎ合ってるのはカウンターを警戒してのことですね。

パターン練習でアイデアの引き出しを増やしておけば、タイプの異なる選手と当たっても落ち着いて試合運び出来ると言います。

あと忘れてはいけないこと。

ダッキングする相手には、中段突きも有効。

中段突きは相手に被されないので引いて技を出すことが出来ます。

中段突きを極めたあと、バックステップと同時に相手の前足を刈れます。(こかせます)

他にも、残心を大きく見せれますので副審にアピールしやすい。

パターン練習が大事だと説明されていました。

【セミナーのまとめ】

・得意とする蹴り技があれば、突き技が生きてきます。(相手が警戒するから)(逆も然り)

・大技ばかり狙わない。(蹴りのこと)強力だけど隙が多いから。間合いや入り方を間違えると突きに負けるよ。(手技の方が速いから)

【質問タイム】

Q1:フェイントが苦手です。

A1:フェイントは相手を騙す(反応さす)(動かす)ためのもの。そのことをもう少し考えてみよう。

あなたがフェイントを仕掛けた時、相手がどういう動きをしたかを考えてみよう。

例えば、相手の前拳を触るフェイント・相手がハッと思う位に近づくフェイント・前足を上げるフェイントがあるよ。

実際に技を仕掛ける時に「よいしょ」で入ってたら、フェイントが活きないよ。

フェイントをかけながら、フェイントと見せかけて攻撃に入らないといけないよ。

Q2:龍太郎先生の上段突きを突く時に後ろ足を、自分の体の後ろの方へ蹴っているようにみえますが実際はどのように動かしていますか。

A2:突いた後は、相手の技をもらいやすいので寄せ足を速くしています。

地面の反動を使って、真後ろではなく斜めに蹴るイメージです。

突いた後、後ろ足を引きずっていてはその後の動作が遅れるので寄せています。

【龍太郎先生からのメッセージ】

夢や目標を持つ。

夢や目標に向かって努力する。

同じ学年のチャンピオンを知る。

同じ学年のチャンピオンを研究する。

意識しだすと取組み方が変わります。

ライバルはどんな練習してるかな?

どんな態度で日々過ごしてるかな?

どんなこと意識してるんやろ?

普段からライバルを意識すると「伸びしろ」が変わるのでライバルに近づける。

プラスしてアレンジもしていかなくてはいけない。

お手本となる人を見つけて、真似をすることも大事。

その人の良い行いを自分も取り入れよう。