ブログ

2023年1月21日 (土)道場稽古38

こんにちは!

組手道着一枚で稽古しましたが、なかなかの寒さです。

今日も早めに道場入りし、暖房・ラダー・マーカーを設置して生徒を迎え入れる準備です。

2週続けて形稽古を見送っていましたので、時間を多く割いた事と身体を温めるアップもガッツリ取りました。

1:神経系トレ

2:脳トレ

3:反応トレ

4:筋トレ・体幹トレ

5:固定式基本

6:形

【神経系トレ】

ゴールデンエイジ期の生徒達の運動神経を上げるには、ラダーはとても効果的です。

トレーニングの目的は「動きやすい体を作る」・「自分の体を思ったように動かせる」

目で見て、頭で考えて、体を動かすことで脳が活性化され身体の調整力が高まります。

12才で完成されると言われる神経系はやはり優先して行わなければいけません。

「神経系トレーニング」とは、別の言葉で「伸張反射」と言い、神経から筋肉への伝達スピードを高めるトレーニングです。

伸張収縮の速さが早いと、組手競技において優位に立つことが出来ます。伸張収縮の速さをコントロールしている部分が「神経系」にあたり、神経から筋肉に伝わり動きが行われます。

そのため、「カウンター!」という神経(脳)からの指示に対して筋肉への伝達スピード(伸張反射)が求められる組手競技には必須のスキルです。

つまり脳からの指令を身体が瞬時に理解し動きに繋げられる能力です。

今日は、「シャッフル」です。

例のごとくフラットマーカーで足運びを理解し、ラダーで脳を刺激します。

脳からの指令を身体が素早くキャッチ出来るようになっています!

複雑な動作なのに段々ぎこちなさが消え、流れる様に駆け抜けていきます。

この時期に覚えた動作は一生ものです。

運動神経が爆上がりしていることが感じてもらえたことと思います。

【脳トレ】

同じくラダーを使ったコーディネーショントレーニングです。

手足をグーとパーで揃えながら進み、途中で手と足をバラバラにし、ひとつの動きに捉われないようにする練習メニューです。

私も久しぶりにやってみましたが、何とか身体が覚えていました。

簡単そうで簡単ではありませんが、これも一生ものです。

「変換能力」と呼び、ラダーの途中で手足の動きを切り替えたり同調させる能力を養います。

要するに、手と足を途中で別々のことを行います。

【反応トレ】

赤・青・黄・緑のコーンを十字に配置し、指示された色に素早くタッチするゲームです。

松宮以来でしょうか。初めての生徒が多かったな。

これは、反応(反射神経)を高める練習メニュー。

慣れてきたあたりで、赤なら青のように、指示された色の反対色をタッチ!

これも脳トレのひとつです。

目まぐるしく攻防が変化する組手競技において、ゆっくり頭で考えている時間など無いに等しく、素早い身のこなしや瞬時に状況判断をしないといけません。

今日の私のテーマは楽しく空手する!でした。

アップにはもってこい。

マスクをつけながらは大変息苦しいですが、20秒7セット程度でしょうか。

楽しみながら全員で良い汗かきました。

ラダー・脳トレ・反応トレどれも好評だったので、ローテーションで継続しようかなと思います。

【筋トレ・体幹トレ】

筋トレも230回、体幹に至っては1時間越え!61分経過です。

腹筋の号令もテンポを少しだけ速めましたが、なんとかついてきました。

リクエストがひとつ。

スクワットする時の姿勢を真っ直ぐに保ち正面蹴りしてほしいかな。

【固定式基本】

今日は、生徒に前に立ってもらい固定式基本です。

このやり方であれば、ぐるぐる回りながら生徒一人ひとりに、その場で指導出来ます。

道場開きから1年経たずでここまで来ました。

固定式基本は、ほぼ毎回メニューに取り入れてきたこともありどの生徒も頭と身体で理解出来ています。

一人ひとりに対する指導の密度を高めて、どんどん精度を上げていきたいと思います。

突き・中段横受け・上段揚げ受け・下段払い受け・正面蹴りです。

今日の指摘事項を記しますので、今後の参考にしてください。

前回説明しましたが、今稽古している「基本」が全てといって過言ではありません。

形は基本の組合せです。

正しい基本が出来ないと、審査は受審出来ません。(受けても落ちます)

また、形競技では勝つことも難しいでしょう。

年始に目標を書いてもらいましたが、色帯を目指すなら基本、形を頑張りたいなら基本。

基本ありきです。

正しい立ち方・正しい突き・受けです。

1・拳は親指で2本の指を締める

2・突きのコースは正中線且つみぞおちの高さ(肩の高さでない)

3・平行立ちは肩幅程度に広げ、ピンと伸ばさず膝を少し緩める

4・中段横受けは肩の高さ

5・中段横受けは手首を曲げない

6・上段揚げ受けの準備は肘の向こう側でバッテンを作る

7・正面蹴りは前膝を緩めず蹴る

【形】

今年初の形稽古。

底冷えする体育館で形稽古をして集中力が保てるか心配でしたので、その間組手の基本に沢山時間を割いてきました。

先週から室内シューズ着用ですので久々に形です。

ひと挙動ずつ全員で四の形。転身の際の足の運び方を集中して稽古しました。

要するに向きを変える前も後も足の幅は肩幅に広げます。

上手く出来ない時は、サーカスの様に綱渡りしている感じになってしまいます。

肩幅に回れるようになるだけで、形が劇的に変化します。何度も言いますが立ち方は、超重要です。

同様に十二の形も行い、次は平安二段です。

平安二段は全員覚えていますので、精度を高めるべく立ち方を徹底的に指導です。

猫足立ちは、身長(足の長さ)によって一人ひとり異なります。

今日は自分自身の猫足立ちの長さを測る方法と軸の位置、カッコ良く魅せる方法を説明しています。

自由に打たせていた時の猫足立ちと、指導後の猫足立ちに大きな違いが見受けられました。(手応えを感じました)

自宅で出来る猫足立ちの練習方法も指導しましたので、自主練頑張ってもらえると嬉しいな。

4月の審査や5月の大会に挑戦する生徒もいることでしょうし、平安二段を鍛えたいと思います。

来週、猫足立ちを覚えているか確認します。

ダメならまた猫足立ち。

出来ていれば四股立ちに移ります。

猫足立ちと四股立ちは、これから覚える全ての形に例外なく出て来ますので、ここは全力で教えますので集中して覚えてほしいです。

さあ!明日は今年最初の特連。

いつもと違う場所や指導者、初めて行う練習メニューに戸惑うことだらけだと思いますが、まずは空手を楽しむことです。

「好きこそ物の上手なれ」

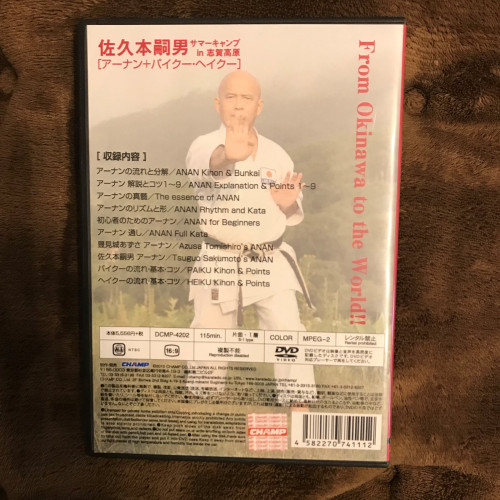

佐久本嗣男 サマーキャンプ in 志賀高原 「アーナン + パイクー ・ ヘイクー」”パイクー”

こんにちは!

佐久本先生と豊見城先生の劉衛流セミナー、パイクー編をシェアします。

第1挙動

一足二拳の間合いで中段を2本突きます。

第6挙動

相手の上段突きを流し受けして四股立ちとなり中段突き

前方に継足しながら基立ちで右裏打ちします。

左手は相手の突きを押え受けしますので、水月前です。

第7挙動

左手は右脇からスッと下段に構えます(正中線を守ります)

第8、9挙動

9時方向(3時方向)に四股立ちとなり上段流し受けからに2連突きです。

糸東流ではなじみの薄い受け方です。掛け手受けに似てるかな。

四股立ちの方向転換は頭の高さを変えないように注意が必要です。

第11挙動

後方の敵に左半身になり正中線めがけて猿臂。突きと比べ肘は相手との距離が短いので、攻撃技ですが前屈立ちとなります。

第12挙動

前方に体を向け四股立ちとなり「山かげの構え」若干右肩を上げます。

左手で相手の腕を掴み、右手半打拳でこめかみを殴打しますが分解がエグいです。

第14挙動

またしても劉衛流独特の立ち方「暗夜の位」です。

立ち方の由来は、暗くて遠い夜道を良く観えるようにです。

しゃがんでおでこの前に手を当てて遠くを観ています。

しゃがむ時、膝頭はつけてはいけません。

パイクー「山かげの構え」

パイクー・ヘイクー「暗夜の位」

パーチュー・ヘイクー「天地の位」で締めくくります。

知らない立ち方ばかりでとても新鮮です。

暗夜の位から、立ち上がりざまに正面蹴り → 2連突き → 下段払い受け

第16挙動

金的蹴りしながら一本拳で蛇行突き。

蛇行突きとは半時計回りの軌道で動かし、相手の肋骨めがけて手首を上方向に返します。

第19挙動

正面に振り返るとともに基立ちとなり、

①左手で相手の髪の毛(ちょんまげ)を鷲掴み

②続けざまに右中段上げ突き

③さらに左上段掌底当て

これをパパパンっ!

チャタンでは、髷隠しの構えが有名ですね。

パイクーはアーナンと同様に大好きな形です。

当時かなり練習した形ですが、このブログを書きながら久しぶりに観ましたが、

道場で応用出来る稽古があり収穫ありでした。

2023年1月14日 (土)道場稽古37

こんにちは!

今日は生憎の雨降りでした。

先週の稽古始めから入会してくれた生徒とともに、少し早めに道場入りし礼儀作法を勉強しています。

座礼・立礼・正座の仕方・拳の握り方・突き方・挨拶等をゆっくりと。

この後の全体稽古にスムーズに入っていけるように頑張っています。

これまでの学びを振り返ってみましょう。

道場での挨拶は「押忍」

押忍の意味は、感謝・尊敬・忍耐の意味が込められています。

武道とは道場訓にもあるとおり、「礼に始まり礼に終わる」世界ですので挨拶を大切にしてください。

日頃の挨拶を習慣化することで相手を敬う心や尊敬する精神を育みます。

道場に入室したら必ず指導者の下へ行き、押忍!と元気よく挨拶です。

道場だけでなく、特連や審査・試合会場でも同様です。

空手に限らずどこに行っても言える事ですが、「自分から挨拶」出来る人になろう。

自分から行うことがポイントです。

正座の仕方は「左座右起」

途中、踵をお尻に乗せ「跪座」となり正座します。

(座る瞬間に襲われたとしても、すぐに立ち上がれるためです)

正座とは相手に敵意の無い座り方を表しますので、猫背にならず姿勢良く行うようにね。

立礼は、

結び立ちとなり体側に両手をあて、お辞儀します。角度は約30°程度。

太腿の裏側やふくらはぎがピリピリっと感じる辺りで止めます。

更に美しくする方法ですが立礼と同時に、お尻を後方へ突き出すと良いでしょう。

目付は真下では無く、1~2メートル先。(敵の気配を察知するためです)

礼法はより美しくなる様拘っていきたいところですね。

習い事に武道を選んだのですから、立派な挨拶や座礼・立礼が出来る人に育てていきたいと思います。

本格的に組手の稽古に入った頃には相手を敬う心について教育していきたいと思います。

そうこうしていると、生徒が続々集まってきました。

暖房があるとはいえ真冬の体育館は冷えますので今日から室内シューズ着用としました。

そういえば下の娘も入会したての頃、しもやけとなり5本指の靴下で稽古してたなー。

1・ジョグ / 筋トレ / 体幹トレ

2・神経系トレ

3・固定式基本

4・組手

5・居残り稽古

開始前に練習態度について少しばかりお話しを。

稽古中・待機中の私語についてなぜいけないのか、初めての生徒もいますので改めて説明しました。

真剣な眼差しで聞き入ってくれていましたし、最後まで集中力が途切れませんでした。

お話の意味をちゃんと理解してくれていて嬉しかったな。

【ジョグ / 筋トレ / 体幹】

ジョグで身体を動かし柔軟で身体を伸ばします。

その後、腹筋・背筋・腕立て伏せ・スクワット正面蹴りに移ります。

腹筋を鍛える事で中段を打たれても唸らずに済みますし、背筋を鍛える事で猫背予防となり美しい姿勢を保てます。形を頑張るなら姿勢の良さは必須です。

腕立て伏せをする事でパワーと極めが増しますし、スクワットで下半身強化する事で安定したドッシリした形が打てるようになります。

頑張った事は全て自分の身体に返ってきますので、楽しみながらも自分で追い込んでほしいと思います。

大きな声での号令も慣れたものです。とても頼もしいですね。

今日でそれぞれ220回、体幹は58分です。

【神経系トレ】

ラダー上に数字が書かれたフラットマーカーを置いて、素早く動くトレーニングです。

今日は2イン2アウト一択。

フラットマーカー大正解です。

足を運ぶ順番が記されていますので、皆スピードが上がっていきます!

初めてのラダーのはずなのに、スピードが加速します!

全員スピードが爆上がりしてましたので、来週別メニュー準備しよかな。

【固定式基本】

突き・中段横受け・上段揚げ受け・下段払い受け・正面蹴り

いつものメニューです。

空手はホントに同じことの繰り返しですが、今学んでいる基本がピシッと出来ると「形」が上達していきます。

基本も形も打って打って打ちまくって精度を高めます。

飽きるかも知れませんが飽きてもやり続けます。(ほんまに飽きると面白くないのでメニューは変えますが)

「奥義は基本にあり」・「上達に近道なし」です。

ゆりは週に1回の稽古しかありませんので、自宅で立ち方と基本の練習をしてもらえると嬉しいな。

・正しい突き・受けのコース

・引き手の位置

・手技のタイミング

・力感

・手首の角度

・拳の握り方

・平行立ちでの膝の緩め具合

・呼吸

こんな細かい事を拘って自主連してくれたら上達間違いなしです。

そういえば、今日下段払い受けで手首の角度について初めて追加注文しましたね。

(来週覚えてるか楽しみです)

【組手】

・フットワーク

・刻み突き

・中段逆突き

・上々(刻み突き + 上段逆突き)

・ミット

前回も伝えましたが、組手構えが出来ないと先に進めません。

基本に忠実に正しく構えるように意識して下さい。

全員で一列になり、その場で刻み突きを繰り返します。

今日の学びは突いた時の姿勢について。

真半身(真横)の状態で構えて、真半身のまま突きます。

組手競技はパワー勝負ではなく、スピードを競い合います。

相手より速く突きを相手に届かせないといけません。

長く速い突きを出すための、真半身です。

その後の突き方を観ていますと、真身(真正面)がなぜいけないか、しっかり伝わったと感じました。

次、中段逆突きです。

素早く相手の間合いに潜り込み、突きを極めます。

ポイントは、

1・前足の脱力(突っ張らない)

2・軸足の母指球で身体を支える

3・突く瞬間おへそを正面に向ける

4・軸足の膝は床につけない(すれすれ)

5・前拳の使い方

1:

無駄に力むと上体を深く沈めることが出来ません。相手の刻み突きを”潜る”イメージです。

2:

軸足の親指の腹で支えます。

やっちゃいけないのは、足の裏がひっくり返って上を向いてしまうこと。

なぜいけないかは、もう少し基本が上達して教わる技が連続攻撃に移った時に説明します。

もうひとつ母指球より「踵」は後ろ側ではなく、前側に向けると距離が伸びます。

3:

真半身で構えたまま、前足を相手に侵入させ突く瞬間に腰を切り真身になります。

刻み突きとは逆で、腰を切る事でより遠くを突くことが出来ます。

4:

突く度に膝を床にぶつけると、膝を痛めてしまいます。

5:

突き手では無い方の使い方は2パターンあります。

①相手の刻み突きを想定した突き方

②引き手を利用した突き方

①は「後の先」と呼び、相手の攻撃に反応して相手より先に技を極める事を指します。

相手の刻み突きの軌道を逸らしながら、自分の逆突きを極める方法です。

②は「先の先」と呼び、相手の攻撃よりも速く自分の攻撃を極める事を指します。

固定式基本でも触れていますが、技のスピードを上げる方法は、シンプルに引き手を速く取ること。

これでスピードアップします。

①と②どちらでも構いません。2通り試してみて自分がしっくりくる方を選んでみてください。

上々

要するに上段のワンツーです。

上段 + 中段のワンツーとは違い、2本とも相手の顎めがけて突きます。

前足を2回その場でタップを踏み同タイミングで突きます。

素早く打ててなんぼの技です。

強い(上手い)選手は、このワンとツーの間を狙ってきます。(カウンター)

まずは今日稽古した上々を出せるようになれば、もっと速く突く方法の説明に入りたいと思いますので、忘れずにしていてください。

かなり時間をかけて刻み突きと中段逆突き、上々を稽古し実際にミットを打ってみることに。

しんどい時間帯でしたが、大きな声で食らいついてきます。

段々活気のある空手教室になってきたように思えます。

体力的(精神的)にしんどくなった時に諦めて手を抜いてしまうか、もうひと踏ん張り出来るかでいろんな事が大きく変わってきます。

先生の目を見てお話が聞けていたし、今日は全員ホントに良く頑張ったと思います。

始めにも触れましたがゆり空手は、単に技を教える教室だけではなく精神力を鍛える場でありたいと思っています。

歯を食いしばって、地味で辛い稽古を乗り越えた人だけが達成感・満足感を得られます。

生徒には、寒稽古の意味についても説明しましたが精神の鍛練のために行っています。

あの寒さを乗り越えられれば、少々のことでは動じることは無いと思います。

【居残り稽古】

今日は2名参加。

じっくり30分かけて平安初段です。

挙動は覚えていますので、細かい部分を修正していきます。

・一人ひとり異なる猫足立ちの長さ

・膝頭の向き

・軸の置き方

・レの字立ちからの作り方

・抜き方(落とし方)

・美しく魅せるコツ

立ち方だけでも最低限これだけ拘ります。

まだまだ手刀受けに入る「準備」が”あやふや”なので次回キッチリ修正していきます。

生徒から形について、いろんな質問が飛んできましたので記しておきます。

指導形:四の形・十二の形

基本形:平安初段・二段・三段・四段・五段

第一指定形:バッサイ大・セイエンチン

第二指定形:ニーパイポ・松村ローハイ

自由形:糸東流は43種類

流派は”糸東流”(しとうりゅう)

糸東流の開祖、摩文仁賢和先生は首里手の糸洲安恒先生と、那覇手の東恩納寛量先生からそれぞれ学び、両名の頭文字を取り糸東流と名づけられました。

心武館で覚える最初の形は、四の形・十二の形で、4大流派のひとつ糸東流は全日本空手道連盟基本形(二)となります。

基本形(一):剛柔流

基本形(二):糸東流

基本形(三):松濤館流

基本形(四):和道流

また、全空連が定める糸東流の形は43種類あります。

一番難しい形を質問され「チャタン」と答え、たまたま形道着だったこともあり久々にチャタンとアーナンを打ちました。

この子達が高学年くらいになったら、自由形打ってるかも知れませんね。

その日が来るのを楽しみにしています。

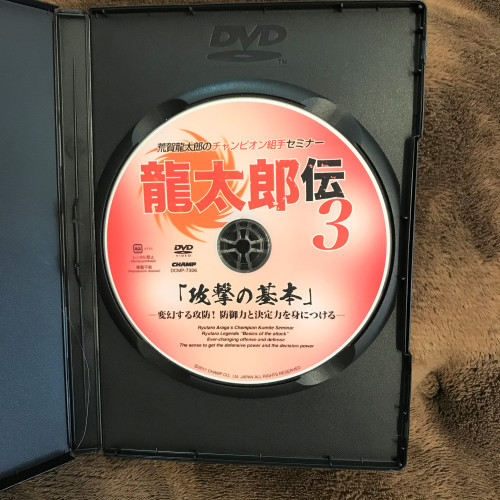

荒賀龍太郎のチャンピオン組手セミナー3 龍太郎伝 「攻撃の基本」-変幻する攻防!防御力と決定力を身につける- 4/5

こんにちは!

荒賀龍太郎のチャンピオン組手セミナー3 さらに続きます。

13・ダッキング&突き・レベル3(相手に反応させて避けて突く)

14・ダッキング&突き・レベル4(距離を取って刻み突きで反応させる)

15・ダッキング・スピードアップトレーニング

16・ダッキング&突き・蹴りのコンビネーション

【ダッキング&突き・レベル3(相手に反応させて避けて突く)】

組手構えに立ち距離は前足が重なる位の近距離です。

ダッキングして突きをお互い一度ずつ繰り返し、2本目で極める練習です。

ペア相手と同じくらいのスピードが無いと練習になりません。

最初の突きに反応させて相手に突かせます。それをダッキングして突きを極めるって訳です。

これを高速で、、

ポイント:突いたらすぐにダッキングする

【ダッキング&突き・レベル4(距離を取って刻み突きで反応させる)】

今度は、前足を一歩踏み込んだら相手の前拳にタッチ出来る程度の距離を取ります。

自分の刻み突きを返されたときでも、距離を取る事でいろいろな技の組立が可能となります。

ポイント:わざと刻み突きに相手を反応させて突いてきたところを獲る。

これをひとつ覚えれば、相手との距離を変えていくことでいろんなバリエーションが膨らみます。

ダッキングひとつで、相手を惑わすことが出来ると言えます。

①刻み突き(みせ技)

②相手が反応(攻撃)してきたらダッキング

③逆上 or 裏回し蹴り

みせ技とはいえ、刻み突きはしっかり距離を取り本気で突きにいかないと相手に悟られます。

刻み突きで相手を下げて反応させなければ、この技は成立しません。

正体同士・逆体同士の場合は相手の外側に逃げられるのでかわしやすいですが、

正体 / 逆体では、相手のオープンスペースにダッキングすることになるので特に注意が必要です。

要するにこうです。

刻み突きで跳び込み、突いた手で上段を防ぎながらダッキングします。

これなら相手のオープンスペースに入っても被弾リスクは軽減出来ます。

防いだ手に当てさせたところを獲りにいくことが出来ますね。

【ダッキング・スピードアップトレーニング】

超高速スピードでお互いが突いたあとダッキングを繰り返します。(全力で突いてます)

これは体幹の強さが問われます。

上体を大きく振って体勢を戻して突きますので、体幹が弱いと競り合いに負けます。

30秒間全力でやり切ってました。

【ダッキング&突き・蹴りのコンビネーション】

ダッキング&突き・レベル3で行ったことにプラスして、裏回し蹴りを追加しています。

こうです。

①突いて潜って1発目は突きを返す

②更に潜って裏回し蹴り

これを最初から距離を取って行います。

ポイント:蹴った後は蹴り足を後ろに着地させ距離を取ること。

ダッキングの後に蹴れるように練習しています。

自分のタイミングではなく、しっかり相手の攻撃を見て来たものに対してしっかりダッキングすることが重要ですね。

相当、反応のレベルが高くないとついていくことが出来ない高度な練習でした。

2023年1月8日 (日)心武館 寒稽古 @アジュール舞子

こんにちは!

今日は心武館の寒稽古でした。

コロナ禍により3年ぶりの開催となりました。

久々過ぎて場所に自信が持てず早めに出発。(大蔵海岸とごっちゃになってた)

上手い具合に集合時間より20分前に到着しましたので、

明石海峡大橋の近くを一人ぶらぶら散歩です。

ゆるーく時間が流れていきます。

のんびり海岸沿いを散歩していると、一人また一人先生が到着です。

新年の挨拶を済ませ荷物の搬入のお手伝いから準備スタート!

経験豊富な他の先生方はテキパキ準備を進めていきます。

私は受付場所の設営や更衣室の準備、闘魂鉢巻き当番でした。

10時ちょい前に、ゆり生や出身道場の生徒たちがぞくぞくと集まってきます。

検温を済ませ鉢巻きを手渡しし、生徒全員で寒稽古場所の石ころ拾い!

砂浜を裸足で稽古しますので、生徒全員で行います。

途中キレイな貝殻拾ってましたね!

石拾いがひと段落ついたら、明石海峡大橋をバックに集合写真!

青空の下、良い写真が撮れました(もらいました)

次は学年毎に列を作り皆でランニング!

10周近く走ったでしょうか。

温もってきたところで、サーキットトレでUPしていきます。

ちびっ子達は元気な声で気合満々で頑張ってます!

固定式基本へ移り今度は、全員で四の形!

中段横受けを上段揚げ受けや下段払いに変えたりしながら!

今度は隣に並ぶ生徒同士で組手です。

グルグル相手を変え互いに技を出し合います!

十分に心と身体の準備を終え、、

海に向かって整列です、、

初めて寒稽古を経験する生徒は、この辺りで察したのではないでしょうか、、

指導者が先頭に立ち、追い突きしながら海に向かいます。

覚悟を決めるしかありません、、

入ってしまえばこっちのもの!

と思ってたら、生徒がぞくぞくと続きます!

子供達からパワーもらいましたよ!

真冬の海に入れる気合があれば道場稽古は、へっちゃらじゃないかな??

海から出たらキャーキャーテンションの上がる生徒達を発見です!

ゆりの生徒や出身道場の生徒達と、たくさん写真を撮ってもらいました!

(声かけて下さりありがとうございました!)

子供以上に私のテンション高かったかも知れませんね!

テキパキと着替えを済ませ、ぜんざい(お雑煮)が待ってます!

苦行を経た後だけあって美味しかったー

開催の裏には、

場所の確保

検温準備

稽古メニューの組立

温かい食べ物の準備

更衣室の準備

身体が冷えないよう焚火の準備

そして何よりも生徒達の安全の確保

こうやって寒稽古出来ることは、決して当たり前のことではありません。

準備してくださる先生方、稽古場所まで送迎して下さる両親に感謝の気持ちを忘れず今年も空手道を頑張ろう!

※今から10年前でしょうか。良い思い出です。