ブログ

2023年9月9日 (土)道場稽古68

こんにちは!

9月に入り暑さで体力を奪われる心配もなくなり、稽古に集中出来ています。

早めに道場入りする生徒と形練習頑張りました。

バンビクラス

0・早練

1・ウォーミングアップ

2・体幹

3・固定式基本

4・移動式基本

モンキークラス

5・体幹

6・固定式基本

7・移動式基本

8・形

9・居残り稽古

-バンビクラス-

【早練】

10月神戸市・11月垂水区大会を見据え、バンビクラスの生徒も日々頑張っています。

神戸市大会は平安二段をしっかり打ち込むこと。

垂水区大会は四の形・十二の形が打てれば出場可能です。(用紙はそろそろ届くはず)

バンビの生徒は大会デビュー戦にはもってこいですので、是非形を覚えて挑戦してみよう!

組手競技に出場するには防具を揃えないといけませんので、検討されている方おられましたら連絡ください。

四の形と十二の形の順番を覚えている段階です。

順番を覚えた生徒は大会に向け、ピリッとした形が打てるようにね。

大事な部分を記しておきますので家レンする際の参考にしてください。

・強い技を出すには、引き手のスピードを上げる

・身体のふらつきを止めるには、引き手を身体に密着させる

・立ち方は全て基立ちで、同じ長さ同じ幅

【ウォーミングアップ】

横一列になり元気いっぱいで身体を動かします。

両足ジャンプ・抱え込みジャンプ・アンクルジャンプ・うつ伏せダッシュ・仰向けダッシュ

涼しいのでダッシュ・ジャンプ系入れてみました。

チビちゃんは競争好きですね!

遠くに跳んだり、素早く立ち上がったり元気いっぱい頑張る姿見せてくれるので、いつも元気もらってます。

アップの後は、柔軟とストレッチで肩甲骨・股関節回りをストレッチしました。

【体幹トレーニング】

チビちゃんに交じって、ひとつだけ参加!

私自身、長いことやってなかった体幹トレ。

1分だけでもしんどいです、、

プランク・バックプランク・バックフルアップの3種類でした。

通算24分。

【固定式基本】

基礎固め中のバンビちゃんたち。

じっくりゆっくりとスローペースで進みます。

・引き手

・突き

・中段横受け

・上段揚げ受け

・下段払い

少しずつ出来る技が増えてきました。

大きな声で気合入れて頑張る姿が可愛いすぎます。

バンビの先輩たちは、引き手の取り方に注意しよう。

手首と肘は床と平行になるようにね。

突きの練習をする際、はじめに水月の前に両拳を重ねています。

イメージは拳先と肩で二等辺三角形を作ります。

これは左右どちらで突いても同じ位置を突く意識付けでもあります。

なかなか理解するには難しいかも知れませんが、突きを狙う位置の説明をしています。

【移動式基本】

基立ちとなり追い突きの練習をひたすら行いました。

追い突きとは、

右足前なら右手で突き

左足前なら左手で突きます。

(逆突きは反対の手で突くよ)

これは形を打つ練習に入る下準備です。

指導形は全て基立ちですので、何度移動しても同じ長さ・同じ幅でなくてはいけません。

まずは立ち方や技の名前を覚え、サッと準備が出来るところを目指そう。

「左追い突き 用意」って言われれば、

右足下げて基立ちとなり、左手で水月前を突けるようにね。

もう一つ、正面蹴りでの移動基本も行いました。

蹴りで大事なことは、

①しっかり膝を抱え込む

②上足底で蹴る

③しっかり引き足を取る

です。

①が出来ていないと、サッカーボールを蹴る感じになりますので、そうならないようにね。

上手く蹴るコツを記します。

①リラックスして蹴る

②前膝は曲げたまま蹴る

③膝から下を柔らかく使う(靴とばしのように、放り投げるイメージ)

あっという間の1時間。

ホントはもっと長くやりたいところですが、集中力が途切れたら身につきませんので60分がベストかな。

最後までよく頑張りました。

(つづく)

-モンキークラス-

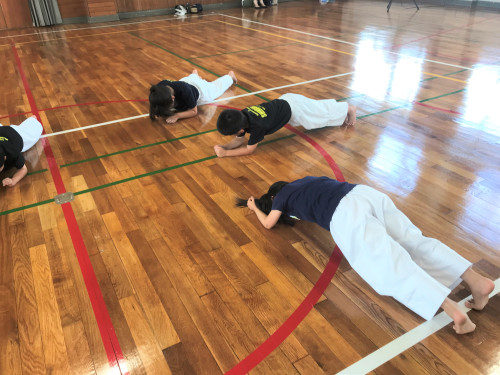

【体幹トレーニング】

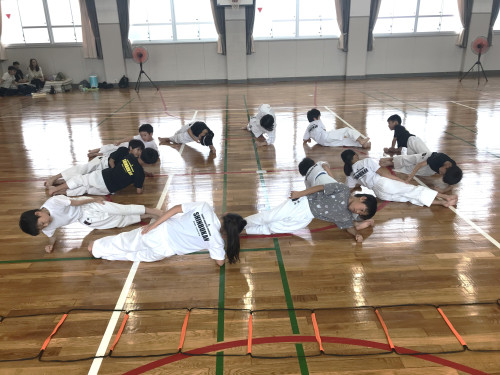

プランク・サイドプランク・V字プランクでした。

V字プランクなんて強烈にキツいですが、1分間ピクリとも動かず美しい姿勢を保ち続けるK君。

しんどいはずですが、自分に負けず足を降ろしません。(エラい!)

形に可能性を感じさせます。

これで148分経過しました。

【固定式基本】

先日の夜練の続きから。

上半身だけで突く技はどこか威力が足りません。

重心を母指球に乗せることで下半身からパワーを生み出します。

今日、前から突き手を押され潰された生徒は、立ち方が間違っています。

「母指球」と「膝の使い方」です。

これを身体で理解し、形で表現出来るようになると技に力強さ(迫力)が生まれます。

形競技にも、スピード同様にパワーも必要になってきます。

力強い技の源は下半身にあります。

決して手突きにならないように。

ペラい突きじゃなく、ズドンと重い突きが打てるようにね。

あと今日みんなの突きを確認してましたが、拳の握り方がおかしな生徒がいてました。

おそらく自分では正しく握ってると思いますが、一度床に拳を当て確認してみてください。

拳立て伏せ(腕立て伏せの拳バージョン)の姿勢が取れたらオッケーです。

明日の審査に備え、基本に忠実に突き・受け・蹴りを行いました。

白帯・オレンジ帯の審査内容に沿って稽古してますので、今日の調子で頑張ってください。

四股立ち突き / 受けは、演武線・身体の上下動に気をつけてね。

上半身はしっかり前方を向けて。

しっかり集中出来ていました。

【移動式基本】

左基立ちを取り支点となる左親指の床にテープを貼ります。

そこから前後移動する右足位置にもテープを計3か所貼り、自分の基立ちを身体に覚えさせます。

最初はテープの位置を気にして足元を見ていますが、この練習で自分の長さ・幅を感覚で理解出来れば形が崩れることはありません。

準備に時間がかかることが難点ですが、手っ取り早く覚えるには効果的な練習方法ではないでしょうか。

応用で猫足立ちや四股立ちも可能ですね。(まだやってないけど)

これも、ゆりでは初めての試み。

横方向での移動式基本。

平安五段で出る、四股立ちからの横払い。

この挙動を、追い突きから振り向きざまに横払いに変え横移動です。

この稽古の目的は、

①軸足で技を出すタイミングを掴む

②軸足の張りで腰を入れる感覚を掴む

高度な稽古内容に一段階上がってきました。

これが出来るようになれば、自然と手技に重みが出てきます。

前述したように、技を極めるタイミングを間違うとペラペラの技になってしまいます。

足 → 腰 → 手 の順に下半身からパワーが伝われば、力強い技を出すことが出来ます。

そのための練習でした。

ほかにも、前屈立ちでの逆突き横移動も同様に行いました。

これも逆突きする瞬間腰を正面にぶつける感覚を掴む練習でした。

(左逆突きなら、左腰を正面に向けながら突きます)

下半身から唸りを上げて技を出すイメージです。

たった2つを延々繰り返しました。

これかっ!と手ごたえを掴んだ生徒がいてると嬉しいです。

形は基本の組み合わせです。

固定式や移動式で少しずつ難しい練習に入っています。

基本稽古の中で、身体に染み込ませ形で習ったことを一つひとつ表現してみてください。

実はもうひとつ取り入れる予定の移動式がありましたが、意図が伝わるまでに時間がかかり過ぎたので見送ってます。

よく見る

よく聞く

よく考える

常にこの3つを心がけてください。

従来とおり、縦の移動基本です。

平安五段で後屈立ちを学びましたので、これまでの立ち方をミックスした移動基本を行います。

下段払い → 猫足立ち → 四股立ち → 後屈立ち

これに手技を加えての移動基本です。

全て平安形で出てくる技で構成されています。

一つひとつの技や立ち方(歩幅・長さ・爪先の向き)を正しく理解していないと出来ないよ。

【形】

四の形・十二の形・平安二段・平安五段

立ち方の使い分けに意識を置き、丁寧に稽古しています。

基立ちと前屈立ちの区別をつける

猫足立ちの軸

四股立ちの深さ

交差立ちのカタチ

後屈立ちの顔・おへその向き

浮足立ちのライン

基本に忠実にね。

こないだの夜練での気づき。

やはり今回もはまりました。

軸と水平移動。

ここに意識を置くだけで、形の減点対象が随分と減ります。

無意識で出来るようになるまで、呪文のように唱えます。

【居残り稽古】

組手のリクエストがありましたので、3人の生徒と約30分居残りで汗を流しました。

形と違い組手は制限も少なく、思いっきり身体を動かせます。

一日の最後に組手を入れるとスカッとストレス発散して稽古を終えることが出来ますね。

中段突きのフォームの修正を行い、実際にカウンターを取る練習を行いました。

相手の刻み突きに合わせて懐に潜る練習です。

カウンターはタイミングが命。

帯を使って中段に潜るタイミングを掴む練習も取り入れました。

(台の人が帯をグルグル回し、帯に触れないようにして突く練習です)

帯を回すスピードをブンブン速めましたが初めての練習のわりには、上手くタイミングが取れていました。

第一段階では、足を止めて突きを極めるまでですが、次のステップは間合いを取りフットワークしながら入るタイミングを探り、実際に突きからの残心を取るところまで行います。

遊びの要素が強いですが、跳びこむタイミングを掴むには理にかなった練習です。

さぁ!明日は審査会!

Everything's gonna be alright!

※来週は全員13:00集合! 桜の宮まつりに向けて演武の練習会です!

2023年9月2日 (土)道場稽古67

こんにちは!

午前中23日に予定しています『桜の宮まつり』についての打合せ。

ゆり空手は10分間時間を頂きましたので、全員で演武します。

プログラムももらったのでUPしておきます。

バンビクラス

1・ラダー

2・体幹

3・固定式基本

4・ミット

モンキークラス

5・ラダー

6・体幹

7・固定式基本

8・形

9・居残り稽古

-バンビクラス-

【ラダートレーニング】

クイックラン・グーパー・ラテラル

スピード系で軽やかにアップします。

慣れてくれば軸を残したまま腕を振る・膝を高くね。

【体幹トレーニング】

チビちゃんたちも例外なく体幹を鍛えます。

プランク・バックプランク・V字プランクを各1分。

組手競技でバランスを崩しそうになったとき、身体を支えられたりとメリットがあります。

体幹力は空手だけでなくどんなスポーツにも通じる大事な土台となります。

通算21分。

【固定式基本】

引き手・突き・中段横受け・正面蹴り(左右)を行いました。

みんな大きな声が出るようになってきました。

強い技を出すには、引き手が大事になってきます。

力まず強く引く感覚を掴んでほしいと思います。

正面蹴りは膝を高く抱え込むことがポイント。

【ミット】

前屈立ちとなり中段突きです。

これもミットを強く突くコツは引き手にあります。

つらい前屈立ちの姿勢を維持するのも大変ですが、足腰の筋肉は空手の基本稽古でつけていきます。

左右の突きに回し蹴りでした。

(つづく)

-モンキークラス-

【ラダートレーニング】

予定にはありませんでしたが生徒の希望で取り入れることに。

いつ以来でしょうか。買い換えた時以来の登場だったかな。

シャッフル・2イン2アウト(クイックネス系)

ニーホップ(リズム系)

各2本ずつを前向き・後ろ向きです。

組手は反応力・スピードとともにリズム感も必要です。

2挙動で蹴っていた刻み蹴りの挙動をニーホップに慣れることで、ひとつに減らすことが出来ます。

跳べる生徒が少しずつですが、増えてきてることにビックリ!

こっそり練習してたのかな??

【体幹トレーニング】

今日は午前中から学校に居てましたので、荷物の準備が間に合わずバランスディスクを置いてきました。

サイドプランク・バックフルアップ・プランクで145分経過です。

【固定式基本】

審査を目前に控えていますので基本稽古に時間を割きました。

形は基本の組み合わせですので正しく理解していないといけません。

ポイントは重心を乗せる位置、立ち方、受け技の意味、力感、運足、演武線です。

空手に必要な筋肉を基本稽古の積み重ねでつけていきます。

誰一人、音を上げることなくやり切ってくれました。

四股立ち 下段払い / 四股立ち 突きは相当しんどかったんじゃないでしょうか。

【形】

館の方針に青帯を受審するには「平安形全て打てないといけない」とあります。

順調に進めば12月に青帯に挑戦する生徒が現れますので、月ひとつのペースで計画的に稽古メニューを組んでいます。

9月は平安四段!

平安形の中で難易度の高い四段。

一つひとつの挙動を細かく説明しますので、技の名前を聞けば正しい立ち方・技の出し方が出来るようになってほしいと思います。(分からなければ聞きなおす)

払いと打ちの違いの理解も必要ですし、黒帯の審査では筆記テストもあれば形審査中、技の理解力について質疑応答が含まれます。

この技の名前はなんですか?

何をしていますか?

教範に沿って指導していますのでカタチだけなぞるだけでなく、今のうちから思考する習慣をつけてください。

(特に大事な部分は稽古中、時間をかけて説明しています)

そのあとは二段と五段の個人練習。

組手の時間を完全に無くし、個人練習をグルグル回って指導しました。

指摘された部分を意識する習慣をつければ、打てば打つほど仕上がっていきますのであとはどれだけ自分で頑張れるかだと思います。

形が好きな生徒の中にみるみる上達する生徒がいてます。

反復練習してるんだと思います。

来週の審査や10月神戸市と身近に目標がありますので自分の理想とする形をまず見つけて、そこに向けて努力を重ねてほしいと思います。

【居残り稽古】

いつも稽古量が少ない組手。

今日は私の希望で組手。

ハンドミット持って、残ってくれた生徒5人と打ち込み開始!

(両足にためを作った状態で)

・中段突きは手と足のタイミングを合わせる

・刻み突きは真半身で構えて真半身のまま突く

少人数でやってますので意思疎通が図れます。

少し上達したんじゃないかな。

突きの後は蹴り!

敢えて出す技は指摘せず、構えたところに向かって間髪入れずに反応で蹴りを出す練習でした。

中(上)段回し蹴り・刻み蹴り・裏回し蹴り。

しっかり伸ばしてしっかり引く。

キラリと光る蹴りのセンスを見せてくれたR君。

身体も大きいし組手が伸びそうな予感です。

※5日夜練 参加者募集しています! 審査に向けた内容と形の練習会をしたいと思います。

※神戸市大会 申し込み締め切りました。

2023年8月26日 (土)道場稽古66

こんにちは!

大会明けの初稽古。

初挑戦したバンビの生徒に感想を聞いてみましたが、緊張して回りが気になったようでした。

形は集中力が必要です。次は同じ過ちを繰り返さないよう普段から一本いっぽんを大事に集中して稽古しよう!

今日も体育館は蒸し風呂状態。

さすがに4時間ぶっ通しですので疲労困憊です。

帰って昼寝してマッサージしてブログ書いてます。

連休後半がっつり予定詰め込み過ぎたり、仕事も超ハードだったしで体調崩れ気味でした。

バンビクラス

00・早連

01・準備体操

02・体幹

03・移動式基本

04・固定式基本

モンキークラス

05・体幹

06・固定式基本

07・移動式基本

08・形

09・組手

10・居残り稽古

-バンビクラス-

【早連】

大会で打った四の形です。

覚えたての頃と比べ随分良くなってきています。

歩幅や突きのバラつきや引き手の甘さ、レベルアップしないといけない部分はありますが上手くなるには練習する以外方法はありません。

その意味では、30分早く道場に入り稽古してるんだからエラいです。

頑張る生徒には伸びていってほしいです。

4人集まったところで、『十二の形』に挑戦!

大分覚えることが出来たんじゃないかな!

次の垂水区大会は、十二の形でチャレンジしてほしいな。

そのためにも新しくスタートする夜連や会員ページを観ながら家連やってほしいと思います。

新しい技や立ち方、形がこれからドンドン出てきます。

【準備体操】

6つの立ち方を用いて準備体操です。

元気の良い掛け声が道場中に響きます。

準備体操とストレッチでした。

【体幹トレーニング】

プランク・バックプランク・V字プランクです。

こんなチビちゃんの頃から体幹始めていたら、いったいどんな生徒に成長するんだろ?

今日は移動基本を取り入れたかったので、SAQ省略しましたが体幹力と敏捷性が備わればどんなスポーツさせても、こなせるんじゃないでしょうか。

そのためにもゆり空手を通じて土台作りさせてあげたいと思います。

チビちゃんの集中力と体力面から60分がベストだと思っています。

限られた時間の中なので、何かを足せば何かを省かないといけませんでした。

通算18分。

【移動式基本】

新しく学んだ『基立ち』・『前屈立ち』

ラインテープを使って、しっかり説明を行いました。

切っても切り離せない、2つの立ち方。

基立ちの大事な部分を記しておきます。

1・右(左)膝を床につける

2・左(右)踵を膝と横並びに揃える

3・その場で立ち上がる

4・後ろ足を肩幅に広げる

5・前膝を軽く曲げる

6・両方のつま先は約30度傾ける

四の形・十二の形は全て基立ちで行いますので、まずはしっかりこの立ち方を身体で覚えよう!

道場を往復しましたが、途中片膝をついて『正しい長さ』で移動出来ているかチェックです。

『幅』と『長さ』は繰り返し練習し覚える以外方法はありません、、と言いたいところですがこのブログを書いてるまさに今、

もっと簡単な方法を思いついてしまいました!

改めて思いますが誰が読んでくれているのか分からない、このブログですが自分の備忘録的な要素や次回への準備を多分に含んでいます。

もっとこうすれば良かったな。

別の説明の方が分かりやすかったかな。

先にこの練習をやるべきだったかな。

こんな感じで自分自身の確認に使っています。

書くことや読み返すことで、新しいアイデアが閃いたりもしますので頑張って書いてます。

振り返れば、開設1年半でもの凄い数のブログです。

完全なるコツコツ型の性格が出ていると言えます。

今回もめっちゃ良い方法が浮かび上がりました。

立ち方がまだまだ安定しない生徒の矯正に効果が期待出来そうです。

話は横道にそれましたが新しい技『追い突き』も出てきました。

これも四の形・十二の形で出てくる技ですね。

追い突きとは、

右足前なら右手で突き、

左足前なら左手で突きます。

手と足が逆であれば、『逆突き』と呼びます。

今日はこの追い突きも頑張りました。

まずは下記3つを意識してみよう。

・幅

・長さ

・おへその向き

(これだけじゃないよ)

とても大事な移動式基本でした。

【固定式基本】

まず引き手から。ここ最近チビちゃんたちのやる気を引き出す方法を試行錯誤していました。

メニューを変えてみたり、あの手この手でいろんなことやってます。

今日はある方法を試してみたところ、ものの見事にはまってくれました。

年中さん4人、こないだまで幼稚園児だった1年生2人と居てますが、今日は全員素晴らしい頑張りを見せてくれました。

フルパワーの引き手のあとは、突き・中段横受け・上段揚げ受け・下段払いでした。

バンビクラスもすっかり空手教室っぽくなってきました。

癒しです。

-モンキークラス-

【体幹トレーニング】

ディスク組は両足立ち、V字プランク、プランク。

プランク1分2セットとV字プランクでした。

ディスクに座るだけでも難しいですね。

丹田への意識で軸が整って来るはず。

片足立ちが出来る様になれば、突きや正面蹴りの練習に使いたいですが、まだまだ先になりそうです。

142分経過しました。

【固定式基本】

力強い技を出すには、重心の乗せ方が大事になります。

2つ徹底している事がありますが、基本の後半崩れてしまいます。

まだ身体に染み込んでないと言えます。

帯の色が濃くなるにつれ出来て当たり前ですし、出来ないままでは苦労します。

受け技にしてもそう。癖を指摘されたら、後は自分の意識ひとつです。

家練する事が有れば、鏡の前でやってみよう。

始める前に何を注意されたか振り返る事。結局これが普通に出来る人が、当たり前の事ですが伸びます。

無意識で練習する事をまずやめてみよう。

突きひとつ取っても、鳩尾を突けていない人がいます。

もう直ぐ審査です。

突き・受けをひと通り行い、斜角突き。

キレを高める練習を取り入れました。

腰の回転と下半身の張り。

タイミングを掴めたかな。

どんな練習にも意図があります。

弱点を補えたらと思います。

キレ味鋭く且つ重みのある技を出す答えは下半身にあります。

手突きにならず腰の入った突きを打てる生徒に育てていきたいと思います。

【移動式基本】

これも足と腰の連動で強い手技を出す感覚を掴むための練習です。

まだ逆腰に踏み込んでいませんが、下半身の重要性を伝えたく取り入れました。

基立ち / 追い突き

四股立ち / 下段払い

猫足立ち / 手刀受け

移動式を通じて学んでもらいたいこと、

・運足

・通るルート

・初動スピードの上げ方

・タイミング(一致性)

・軸移動

・ビタっと止まるコツ(極め)

固定式も移動式も最後は『形の競技力』に繋がります。

【形】

形稽古に入る前に、個別で注意点を伝えています。

引き手の強度不足・一致性・踵が浮く・手首の曲がり・技に入る準備の時間・姿勢・継ぎ足

これらを意識して形稽古に入り上達してほしいと思います。

自由時間を与えられた時、コツコツ頑張る生徒と集中力が持たない生徒と分かれます。

当然私にとっても時間は有限です。

ひとつのことを頑張れる人になってほしい。

【組手】

改めて構え方についておさらいです。

なぜ前拳を上げるのか、なぜ膝の溜めが必要なのか。

途中どうしても腰が浮いてしまいます。

これは反復練習が足りなかったと反省するところ。

無意識で続けられるくらい、しつこいくらいやる必要がありました。

修交会を通じて感じた部分です。

構え方の後はフットワーク。

出入りにバリエーションも必要と感じています。

・前手と前足を使ったプレッシャー

・足を使ったフェイント

・両足で間を詰める

・緩急

これらを自分でイメージしながらブザーに合わせて刻み突きの練習でした。

いつ鳴るか分からないブザー音。

間髪入れずに反応するにはどうすれば良いのか。

自分で思考する習慣をつけてほしいな。

考えて試行錯誤繰り返して自分の組手スタイルを構築したら良いです。

組手は形とは真逆でアレやったらアカン、コレやったらアカンが少なく自由度が高く窮屈感がありません。

なのでこの2つだけは守って頑張ってほしいと思います。

1・前拳は下げない(ガードする)

2・膝の溜め(浮くと一手遅れる)

このあと学年毎(または体格)に分かれ中段差し合いに移りました。

この練習を通じて掴んでほしいことは、

1・後方の副審に長い突きを見せる

2・(相手の刻み突きを想定し)深く潜る

3・相手の両足の間付近を目掛けて踏み込み前で捉える

4・残心を取る

5・差し込まれた場合、前に踏み込まず、下に落下し突く(残心を大きく取り技を見せる)

6・差し合いが両者極まらない場合を想定し、次の技にすぐ移れる準備を取る

7・突き手から始動し、前足の着地と引き手のタイミング合わせる(激ムズ)

組手競技では、顔は当ててはいけませんが、お腹は突きを届かせます。

そのため胴当てをつけて実際に突きに慣れてもらう必要があります。

お腹に押し込むような突きはC1ですが、多少の突きをくらっても心が折れてしまわないよう少しずつ慣れていこう!

3年生の中で、スピードとタイミングが一致した良い中段突きが打てるようになってきた生徒が出てきました。

たくさん場数を踏んで成長していってほしいな。

【居残り稽古】

平安初段と平安五段がそれぞれ1名ずつ。

初段は手刀受けの入り方を忘れずにね。

それと2回ある正面蹴り。

中段を蹴れるように。

どうすれば蹴り足が高く上がるか分からなければ聞きにきてね。

平安五段。

今日の居残りでおおよそ、挙動は覚えたはず。

交差立ちの足の置き方、後屈立ちのルートを指導しています。

何度も何度も思い出しながら数をこなし頑張ってほしいと思います。

教わったことを自分のものにするには、反復練習しかありません。

9月からは別形に移りますので、しっかり取り組んでね!

※神戸市大会申し込み:9月2日(北区大会出場組は年内最後の大会です)

セミナー申し込み :9月2日(条件を満たす方で、真剣に出来る人)

2023年8月19日 (土)道場稽古65

こんにちは!

大会前日の最後の稽古です。

今日は訳あって、午前中多目的室で稽古となりました。

念には念を入れて前日に再度アナウンスをするべきでしたが、省略してしまい結果ご迷惑をおかけするかたちになり大変申し訳ございませんでした。

バンビクラス

1・ミット

2・固定式基本

3・形

モンキークラス

4・体幹

5・固定式基本

6・形

7・組手

-バンビクラス-

【ミット】

開始時間前にミットに興味を持つ生徒達。

「これなにーー?」

めっちゃ可愛いので、予定してませんでしたがミット蹴ることに。

一列に並んで中段回し蹴り。

コツを記しておきます。

1・基立ちで構える(前膝は軽く曲げたまま)

2・後ろ足の膝を高く抱え込む

3-1・蹴る瞬間、両手を入れ替える

3-2・蹴る瞬間、前足の踵をクルッと回す

4・足の甲をミットに弾く

5・引き足を取る(伸ばした足を腿裏にはねかえる位、膝をたたむ)

6・蹴った足を前方に下ろす

7・2歩バックステップ(この時、構えた時と向きが反対)

大事なのは1の前膝を軽く曲げたまま蹴ること、3-2の軸足の踵を回すことです。

【固定式基本】

いつもの如く立ち方から。

名前と足のカタチを覚えるまで繰り返し練習して覚えよう!

あと、基立ちと前屈立ちも追加するよ。

平行立ちをとり、引き手・突き・中段横受けです。

今日説明した、引き手と突き、横受けのポイントも記しておきます。

「引き手」

1・手首を曲げない

2・脇を開かない

3・拳はお腹より前に出ない

4・肘と拳は床と平行

「突き」

1・身体の中心を突く(正中線)

2・鳩尾の高さを突く(水月とも言う)

力むと、肩が上ずったりするので、コツは息を吐きながら突いたら上手くなるよ。

引き手も力むと、手首が曲がってしまうので、「引く」というよりも、しまうべき元の位置に戻すと言った感じが良いかもしれませんね。

「中段横受け」

1・お腹を切る

2・切った拳を肩の高さで受ける

3・肘とお腹の間は拳ひとつ分空ける

4・横受けと引き手のタイミングは同時

「奥義は基本にあり」

形は基本の組合せです。

ゆっくり丁寧に稽古していきますので、頑張って覚えてね!

【形】

明日いよいよデビュー戦を控える3人と短時間ですが、密度の濃い指導が出来たと思います。

生徒達のやる気がいつも以上にビンビンに伝わってきます!

大会申し込みから今日まで、やれることはやったことでしょう!

明日は、練習してきた形を思いっきり打つだけ!

勝っても負けても悔いが残らない様に、今の力を出し切ってほしいと思います。

全力で打て‼︎

(つづく)

-モンキークラス-

【体幹トレーニング】

今日はディスク無し。

以前のスタイルで体幹でした。

V字プランク

プランク

サイドプランク

合計139分経過しました。

姿勢にもそろそろ拘っていかなアカンな。

今度から上手に出来る子を見てもらってから体幹に入ろう。

そんな中、サイドプランクで自ら難易度を上げる生徒も居てます。

全ては自分の身体にはね返ってきます。

仲良くワイワイやりがちな道場ですが、

意識が変わり始めた生徒がいるのも事実です。

周りの変化に自分で気づける様になると

競争が激しくなるんでしょうね。

切磋琢磨してほしいな。

【固定式基本】

・重心を乗せる位置

・技のキレ

サクッと触れていざ基本に移ります。

流石2部生です。

やる気満々で返してくれます。

いつもの突き、受け、蹴りに加え、

前屈立ち / 上段突き・中段突きです。

自分に負けて前膝緩めない様に頑張ろう!

シンドいところを我慢する事で肉体と精神力が鍛えられます。

シンドくなったところからが、本当の稽古と言えるんじゃないでしょうか。

今日は全員が自分に勝ったと思います。

空手道はホントに同じことの繰り返し。

愚直に自分に嘘をつかず、やり続けて下さい。

そうすれば、いつの間にか忍耐力のある、粘り強い人になります。

ひとつの事を手を抜かず、やり続ける事が出来る人は将来社会に出た時必要とされる人材になっているはずです。

【形】

本日のテーマは技の重みについて。

生徒には、平安五段のある挙動で2種類の打ち方を観てもらいました。

どうすれば力強い技を出せるか。

ひとつ方法があって、大会前でしたが説明に少し時間を割きました。

2種類の違いは明確だった様で、一定の理解は得られてように感じています。

座学の後は、実際に自分の身体に落とし込む作業が待っています。

伝えたい内容を3つにぶった斬り、ゆっくり試し打ち。

少しずつ挙動をスムーズ繋げてもらいました。

今日指導した事が滑らかに表現出来たら、私の理想とする形に近づきます。

なんだか出来そうな生徒がいた事は収穫です。

指導していて、やり甲斐を感じる瞬間でもあります。

もちろん、この挙動だけでなく形全般に通じる事ですので、使ってみてください。

もう一つテーマがありました。

四の形で何回も言ってますが、平安二段で顕著に現れる挙動について。

形は頭の高さが上下すると美しさが損なわれます。

ではどうやって移動すれば良いかを、これも見本を披露しながら、全員で学んでもらいました。

今日指導した軸移動を、形を打つ前におさらいして練習してほしいと思います。

ガッツリ1時間、形頑張りました。

生徒が一生懸命に頑張ってくれますので、やり甲斐を感じています。

平安二段・五段・初段でした。

明日は、自分の力を出し切って!

【組手】

チューブを使って中段突きを何度も何度も。

チューブで負荷をかける事で、相手の懐へマッハの如く入る事が出来ます。

その後の稽古で実感出来たんじゃないでしょうか。

中段突きはなんと言っても相手の刻み突きを掻い潜って、カウンターを狙いますので、床スレスレ且つ長い突きを後方の副審に見せないといけません。

まだまだですが、皆んな頑張っています。

中にはオッと思わせる突きを出せる生徒もチラホラいてます。

ゆり道場も身近にお手本となる生徒が育ってきています。

良いところはマネしよう!

チューブの後は、全員横一列となりタイミング練習です。

カウンターは、相手が間合いに入って来たところを、ドンピシャのタイミングで捉えなければいけません。

カウンター狙いなので、跳ねる様なフットワークは必要ありません。

いつでもいける様に、膝を曲げ溜めを作って準備です。

突きが届く間合いに侵入してきたら踏み込むだけ。

大会前日に、タイミングを掴む練習を取り入れました。

もうひとつミットです。

ランダムに構えたミットに突き・蹴りを出す練習です。

生徒の持ち味探しながらミット構えています。

自分の得意な技で明日は大暴れしてほしいと思います。

気持ちで負けるな‼︎

2023年8月5日 (土)道場稽古64

こんにちは!

今日も暑い中、大汗かきながら稽古です。

道着の下は、あえてインナー着用です。

思いっきり汗かいて減量したろうかと。

1㌔は落ちたんちゃうかな。

明日も着たろかな。

ブログに戻ります。

大会に向け、稽古日は今日を含めて2回だけしかありません。

20日の修交会が終われば、すぐに9月10日は2回目の審査会。

審査会のあと間髪いれずに23日に桜の宮祭りです。

学校開放委員会主催のお祭り。これは体育館を利用させて頂いていますので、感謝の気持ちを込め全員参加です。

23日の本番に向け、前週に一度だけ演武の稽古に充てたいと思います。

10月15日は神戸市大会、11月23日は垂水区大会が続きます。

12月17日は3回目の審査会。

大会3つに審査会が2回。あとお祭りと下半期も大忙しですね。

冬の審査は順調にいけば数名の生徒が青帯となります。

そのためには、平安形5つしっかり打てなくては審査用紙は渡しませんので、そのつもりで頑張ってください。

【バンビクラス】

00:早連

01:ラダー

02:体幹

03:固定式基本

04:形

【モンキークラス】

05:体幹

06:固定式基本

07:形

08:組手

-バンビクラス-

【早連】

クーラーや扇風機・ラダーの準備等やることありますので、道場入りは相当早いのですが私よりも先に来て待ち構えている生徒が!

嬉しいですね!やる気の塊です。

修交会大会組が揃ったところで、四の形を打ち込みました。

この30分の稽古の積み重ねが、あとあと影響してくるんだと思います。

少し説明が難しかったかも分かりませんが、方向を変えながら中段横受けする時に拳ひとつ分の引き手を上手く取ることが出来れば、技が更に極まってきます。

胸の前でバッテン作って回ると説明していますので、自主連の際観てあげてください。

【ラダートレーニング】

2本並べてラダーです。

片側はグーパー、

もう一本はフラットマーカーを置いてシャッフル。

幼児には難易度が高いですが、小学生は出来そうな気配が漂ってきます。

Sちゃんは後ろ向きでシャッフルに挑戦!

軽やかに軽快に駆け抜けていました!

【体幹トレーニング】

プランク・サイドプランク・V字プランク

サイドプランクは久々の登場だったような気がします。

強い体幹を持っていると身体の軸がブレにくく、筋肉の力を最大限発揮することが出来ます。

体幹の筋肉が弱いと、上半身を支える力が低下し、猫背になりやすいです。

形競技においては姿勢が悪いと圧倒的不利です。

基本稽古と同じくらい体幹トレを大事にしています。

3分間ジッと我慢しよう!

計18分。

【固定式基本】

バンビは元気があって良いですね!

だんだん道場の雰囲気にも慣れてきて、元気の良い大きな気合が出せるようになってきました。

始めに稽古した立ち方を記します。

・閉足立ち(足をくっつけます)

・結び立ち(踵だけくっつけて45度ずつ開きます)

・平行立ち(親指は前を向き肩幅くらいに広げます)

・八字立ち(平行立ちから、つま先を45度ずつ開きます)(外八字立ちとも言う)(たまに "そとはち” って言うてます)

・ナイハンチ(八字立ちから親指を内側に向けます)(内八字立ちとも言う)(ナイファンチ・ナイハンチンとも言う)

・四股立ち(膝頭と足首は垂直)(45度ずつ開きます)

引き手や突き、中段横受け・上段揚げ受け・下段払い・左右正面蹴りです。

これらの技は、この先もずっと繰り返し出て来ます(当然か)

何度も練習して出来るように頑張ろう!

挙動を分けてカタチをしっかり覚えたら、スピードを出せるようにしよう。

【形】

四の形をこれまた何度も打ちました。

形はピタッと止まる意識が必要です。

引き手を力強く取る事で技のスピードが増します。

方向転換する時は足を後ろ側でクロスさせると回った後、肩幅に立てるよ。

最後、中段横受けする際、胸の前でバッテンするとカッコよく極まるよ。

来週は道場稽古ありません。

次の稽古日まで、万全の状態で家レン続けてほしいと思います。

勝つことが出来れば、更にヤル気がアップします。

せっかく大会に挑戦するんだから、勝つ喜びを知ってもらいたいです。

みんな頑張れ!

(つづく)

-モンキークラス-

【体幹トレーニング】

体幹トレ2年目のスタートです。

ディスクにより、あまりにも難易度が上がった訳ですが妥協せず頑張ってもらいます。

簡単そうに見えて案外難しいディスクの上に立つやつ。

ふにゃふにゃなので激ムズ。

全員分のディスクはさすがに用意出来ませんので順番で使っています。

今日は、(ディスク両足立ち)プランク1分2セット・V字プランクで136分経過です。

多分これ大人でも難しいと思います。

【固定式基本】

短い時間で集中して行いました。

今日は中段横受けにスポットを当て、細かい手首の使い方を説明しました。

手首の使い方とともに、腕の出し方も説明しています。

この辺りが理解出来るようになれば、いよいよ逆腰に移っていきます。(まだ教えてません)

青帯クラスになると、腰の使い方は普通に出来るようになっていてほしいところですので、近いうちに細かい部分を伝えていきます。

そのためにも、今日教えたことは忘れず次の基本稽古で当たり前のように行ってほしいです。

出来なければ、いろんなこと教えたくても先に進めません。

揚げ受けも下段払いも、ひとつずつ細かいテクニックを伝えています。

覚えといてよ。

・突き

・中段横受け

・上段揚げ受け

・下段払い

【形】

今日は全員意識高い系でした。

凄く嬉しかった。

入退場の所作の復習を兼ねて、試合形式で形を観ました。

一人2本ずつ打ったでしょうか。

それぞれアドバイスを送り、広い体育館いっぱいを使って自由練習です。

教わったことを実際に動きの中で確認し形を打ちます。

そうすることで稽古の質が高まるんじゃないかと考えています。

どれだけ集中してストイックに頑張れるかが問われます。

今日の集中力は高かったなー。

たったひとつのアドバイスで形に変化が訪れたI君。

形がパリッとしてきました。

修正点は理解出来ていることと思います。(引き手の強さと軸足の張りね)

ひたすら形を打ちこんでほしいと思います。

おっと今日一番良かったのは、K君の形。

もともと運動神経が良くキレがありますが、ひと挙動・ひと挙動にキレが増していました。

惜しかったのは最初の猫足立ちのお尻の位置ね。

随分癖が直ってきましたが、あともう少し後ろに持ってきてほしい。

前屈立ち・基立ちの違いも明確でしたし、なにより手技のスピードがあります。

目線も下向きにならず終始相手を想定していました。

良い形を披露していました。

引き続き頑張れ!

それにしてもサウナ状態の中、ダレることなくみんな一生懸命に努力していました。

何としても勝たせてあげたい。

私も指導の引き出しを増やして生徒以上に勉強頑張ります。

【組手】

組手競技に出場しない生徒は、形の自主連。

出場組は、予め技を出すタイミングを再度おさらいし防具フルセットで試合形式を行いました。

(おっと!全ての防具には名前を書くようにしてください。大会で紛失すると返ってこないと思います)

相手の刻み突きを潜って中段極めたり、間合いを詰めて刻みをこれまで練習してきました。

スッと相手が前に出てきた瞬間を逃さず中段逆突き。(反応力が問われます)

刻み突きは、間合いの出入りが重要です。(一歩踏み込めば相手に届く距離)

今日組手で良い動きをしていたR君。

いつかの特連で中段突きを出すタイミングを掴んで帰ってきました。

今日のタイミングで中段出せれば旗上がります。

全員に言えることですが、組手はハートです。

ビビりながらの突きには、審判は旗を挙げてくれませんし、そんな組手していては相手に悟られてしまいます。

(自分が遠慮しても相手は遠慮してくれません)

1分間本気で全力で気合100パーで挑んでほしいと思います。

ビビる気持ちに打ち勝った時、新しい景色が見えてくるんだと思います。

最後の敵はいつも自分自身!

※施設開放委員会からのお知らせです。

出来ることがあるとすれば夏の間、土曜AM多目的室に引っ越しすることくらいでしょうか。(空いてるかな)